| 2023年の総括 |

| 12月29日(金) |

日本国内で最初に新型コロナウイルスの患者が報告されたのは、2020年1月とされています。来年の1月には、それから4年目が終わろうとしていますが、だいぶ日常の本来の生活スタイルが戻ってきたように思います。

散歩をしていても、マスクをしている方がだいぶ減ってきました。ただ私共は、喘息の傾向があるので、マスクは新型コロナウイルスの感染拡大する以前から、1年を通して着用してきました。今後もそうするつもりです。

昨年に引き続き、今年も嫌なニュースがたくさんあったように思います。この先の、この国はどうなってしまうのだろうかと不安になるようなものばかりです。しかしながら、来日する外国人観光客の皆様がの多くが、日本を好きになってくれるのは、うれしい限りです。その一方で、特定の地域に観光客が集中するオーバーツーリズムの問題も深刻化していることも事実でしょう。

京都を最後に訪れたのは、2017年の4月でした。今から6年8か月前です。その時でも、嵐山や嵯峨野の周辺は、平日にもかかわらず・・・今日は花火大会か・・・と思わせるような人出でした。以来、京都を訪れることはなく、最近では奈良市に行くようになりました。

移動式プラネタリウムの出張投影の活動を終了して6年が経過しました。現在の仕事は、関市まなびセンターでのプラネタリウム投影のみに絞っています。世の中が新型コロナウイルスと共存する方向で定着してきたため、施設での投影が予定通りにここまで行われてきたことは、私共にとってはよかったと思っています。

私共の年齢も、今年は古希をむかえました。さすがに古希という言葉を聞くと、年を取ったなと思います。朝目覚めるときには、数分間は体を動かすまでに苦労します。人生の終わりが、いつになるのかはわかりませんが、すでにカウントダウンが始まっているように感じています。

このようなわけで、プラネタリウム解説者を引退する時期も決めていました。施設の方には、その旨お伝えしていたのですが、諸般の事情を配慮し、このまま継続することにしました。すでに何度か記述したとおりです。ただ、私共が決断したとしても、施設側の都合もあるので、正式に決まるのは、来年の3月末まで待たなくてはいけません。

車のほうは、走行キロ数が15万キロを超えました。おそらく20万キロ以上を走らせることになるでしょう。今まで以上に丈夫な車なので、大丈夫でしょう。エアサスペンション4本全部をすでに交換済みですが、足回りからいまだにコトコト音が聞こえるので、来年はブッシュ類を交換する予定です。

2012年10月下旬に導入したHα太陽望遠鏡ですが、昨年から撮影を再開しました。私共が撮影したからといって、何がどうなるものでもないのですが、朝晴れていると、太陽面がどのようになっているのか気になることと、撮影のノウハウを失わないようにするために、今後も継続するつもりです。昨年、Hα太陽望遠鏡をダブルスタック化(Hαフィルターを2枚重ねとして、波長の半値幅を狭めることを目的としています。これによりHα線で見た太陽面のコントラストが格段に上がりました。)したことと、21センチ反射望遠鏡を使用して、太陽面の微細構造の抽出に取り組めたことが大きな成果でした。来年は、白色光の撮影機材をさらに大型化し、黒点や粒状斑の画像の解像度をさらに上げることを考えています。

手書きイラストは36作目が終わったことろです。次回作は1月には完成ることになるでしょう。30号キャンバスを使用して描いています。キャンバスが大きくなるのはよいと思うのですが、額装するときの額の値段が高いことと、今まで以上に保管のためのスペースを必要とするので、30号をあと1枚描いたら、そのあとしばらくは小さめのサイズのキャンバスにしようと思っています。

作品のほとんどは、額装済みですが、手元に置いておいても場所をとるだけであることと、私共に万一のことがあった時に、残された家族が処分に困るであろうことを配慮して、今年3月に開催した展示会から、徐々に販売して手放すつもりでいました。しかし、残念なことに1枚も売ることができませんでした。簡単に売れるものではないと思っていますが、精魂込めて描いた作品であるため、売れなければ売れなくてよいといった複雑な気持ちです。

星空の撮影に関して、今年は遠征せずに終わってしまいました。来年の新月期には、せめて2回程度は、天候と体が許す限り遠征する予定でいます。解説者が、本物の星空を見ないでどうする・・・といった責任感みたいなものがいまだにあるためです。

日課となっている卓球の練習ですが、再開してからすでに8年目に入っています。最近では練習をしてもレベルが上がるということはなくなりました。地区大会に3回ほど出場しましたが、成績は今ひとつでした。体力と健康の維持のために、今後も続けていきます。

昨年9月下旬から練習を開始したピアノですが、以来1年3か月が経過しました。自宅にいるときは毎日ピアノに向かいます。中島みゆきの「糸」が、私共の最初の練習曲でした。すでに弾けるようになっていますが、まだまだミスが多いので、さらに滑らかに弾けるようになりたいと思っています。今は、それと同時に2曲目を練習中です。楽譜はいまだに読めません。

この1年間、私共のホームページをご覧いただき、ありがとうございました。皆さま、どうぞご自愛のうえ、素敵な年末・年始をお過ごしください。この「星雑記」の次の更新は、1月4日以降を予定しています。ただし、太陽面を撮影した画像は、ブログとは関係なくアップすると思います。 |

| ゆずだいこん |

| 12月29日(金) |

今年の年末は、久しぶりに穏やかな日々を過ごしています。やるべきことは、ほとんど終わました。 今年の年末は、久しぶりに穏やかな日々を過ごしています。やるべきことは、ほとんど終わました。

晴れの日が続いているので、太陽面の撮影だけは続けています。日頃の取り組みである、卓球練習は施設が年末・年始の休みに入っているためできません。

その代わりに、午後から1時間程度の散歩に出るようにしています。ただ、運動量としては、この程度ではどうにもならないので、ラケットを握って、素振りでもしようかと考えているところです。

絵の方は、毎日のように描き続けていますが、完成するのは来年の1月になりそうです。完成したらこのホームページの、このブログ「星雑記」と、ギャラリーのところにアップする予定です。

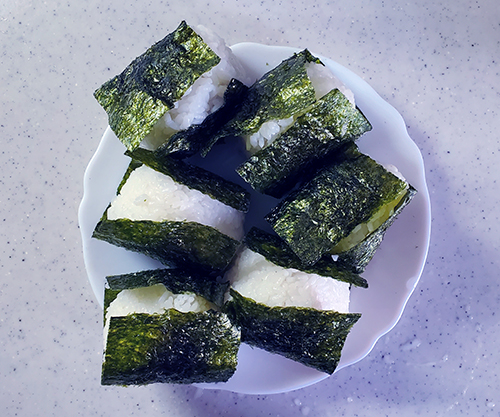

時間が確保できたので、年末・年始にかけて、おかずのストックができるように、料理に集中しています。レンコンとニンジンのきんぴら、ポテトサラダ、ゆずだいこん、など作りました。これから、鶏のから揚げや、コールスローサラダなどを予定しています。

ゆずだいこんですが、移動式プラネタリウムの出張投影を行っていた頃、横浜市内の幼稚園から、毎年1月に定期的にオファーを下さるところがありました。

その園では、私共にお昼を用意してくださるのですが、その中に必ず、ゆずだいこんがありました。大変おいしかったので、園長先生にレシピを頂戴して、冬になると作るようになりました。それも、いつの間にか作らないようになってしまいました。しかし先日、だいこんを買った折に思い出したので、久しぶりに作ってみました。

作り方は、記憶をたどりながらでしたが、おいしくできたと思います。画像は、完成後にタッパーに入れて冷蔵庫に保管する前のものです。

食材の値上がりが激しかった今年は、その対応策として、お総菜を買わないようになりました。なるべく安い食材を使いながらも、多めに手作りし、冷蔵庫でストックするようになりました。ただし、全てを節約するのではなく、お米だけは、これまでよりもはるかにグレードの高いものを食べるようになりました。

そのおかげもあって、外食することはほとんどなくなりました。外食で食べるお米は、ほぼ100パーセントといっていいくらい、家で食べるお米ほどおいしく感じることができないからです。

家庭料理はほとんど作れますが、来年は、さらにレパートリーを増やすことを考えています。 |

| 太陽面撮影中の飛行機の通過(12月25日) |

| 12月25日(月) |

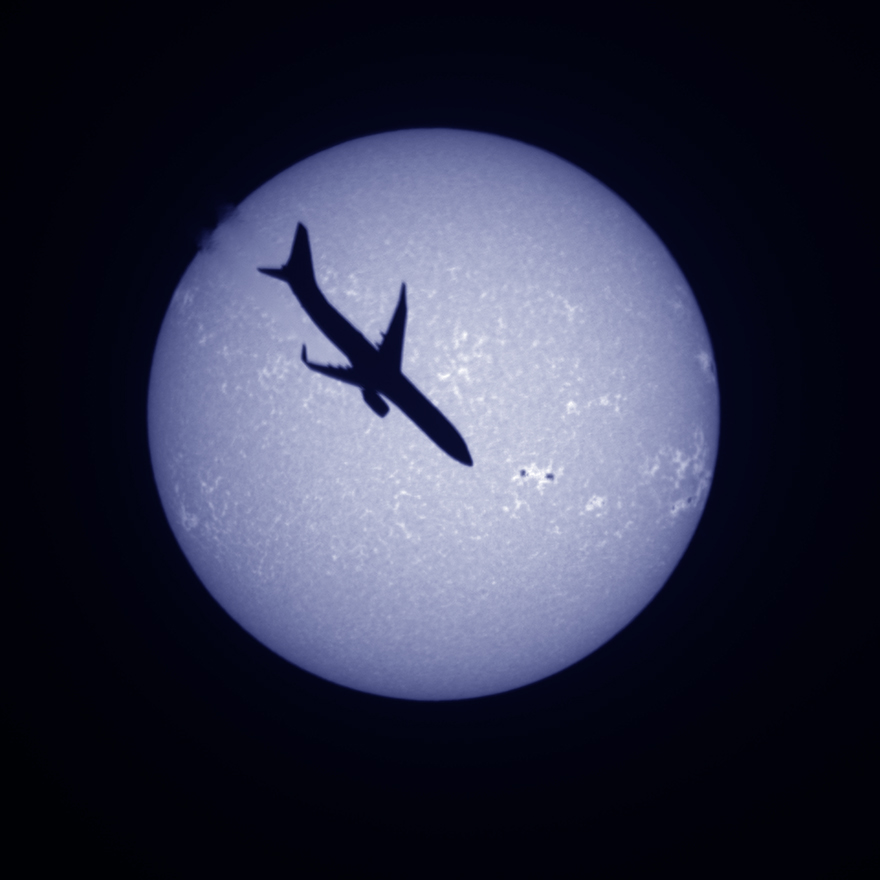

白色太陽像を撮影している最中に、飛行機が通過しました。11月14日(火)にカルシウムK線で撮影中にとらえて以来です。飛行機のシルエットを見ると、前回の撮影の時と同じ形状であり、飛行方向もよく似ています。前回と同じ機体の飛行機かも知れませんが、撮影時刻はやや異なります。

太陽面の視直径(天体の見かけの直径を天球上の角度で表現した値)は約30分です。これをもとに、飛行機の全長を、太陽面との比例計算で角度で割り出します。飛行機のシルエットから機種を調べれば、その全長の実際の値がわかりますので、私共のベランダから飛行機までの距離が概算で計算できます。

その一方で、撮影時刻から、この時の太陽の高度と方位角がわかります。飛行機は、太陽面にありますので、私共から飛行機までの距離と、太陽の方位角を地図上に書き込めば、その飛行機の飛んでいた地点を割り出すことができるでしょう。

その時刻にその付近を飛んでいた飛行機は少ないはずですから、どこの航空会社のどの飛行機かも、割り出すことができるかも知れませんね。ただ、時間をかけて、そんなことを調べても・・・だから何だ・・・ということにしかならいないので、やめておきます。

今日の太陽面は、この時期としては気流が比較的穏やかな方でしたが、拡大撮影ができる状態ではありませんでした。今日撮影したその他の画像は、こちらをご覧ください。

|

|

| ファンレター |

| 12月24日(日) |

下の12月11日(月)のところでレポートしたとおり、9日(土)から10日(日)にかけて、関市まなびセンターにおいて、プラネタリウムの投影を行ってきました。投影後半部のテーマ解説は、ふたご座流星群を取り上げました。

投影終了後しばらくしてから、投影をご覧になった方から、施設の方に私共宛でお手紙が届いたようです。私共が次に投影に行くのは来年の1月ですので、あいだが空いてしまうのを心配したセンターのスタッフの方が、気を利かせて転送してくださいました。

親子で投影をご覧いただきましたが、よく見かける方でしたので、常連さんといってもよいでしょう。手紙をくださったのはその方でした。以前にその方の娘さんから、メッセージを頂戴したことがありました。このようなお手紙をいただくことは、解説の仕事をしているとよくあることです。移動式プラネタリウムの出張投影の仕事をしていた頃は、特に多かったように記憶しています。

そのお手紙の中で、何よりうれしかったのは、私共が解説を通して、何をアピールしているのかが、きちんと伝わっていたことです。同じ方から、2度もお手紙をいただいたので、お礼に、私共が撮影した天体写真のプリントを同封して、返事を出しました。

50年以上もこの仕事に携わっていると、さらなる高みを目指すこともなくなってきました。解説を行う時には、何も考えていません。お客様の年齢層を見ながら、解説を組み立て、基本に忠実に、そして時々ジョークを交えながら進めるだけです。投影が終わっても、平常心です。さすがに年を取ったなと思うこともありますが、まだまだ声は出そうです。

今年度いっぱいでの引退を考えていたのですが、諸般の事情により、延期することにしました。既にお伝えしている通りです。引退を待つばかりの立場ですが、このようなお手紙をいただいてしまっては、簡単に引退するわけにはいきません。

近隣の都市から、毎回ご両親とともに見に来てくれる小学校低学年の女子児童は、投影終了後に、必ず私共と話をしてから帰ります。好奇心旺盛で、すでにある程度の星座をマスターしています。少なくとも、その子が小学校を卒業するあたりまでは、成長を見届けてあげたいと考えています。他にも、気にかかる常連さんがいらっしゃるので、その方々のためにも頑張らなくてはいけないと思っています。

今日は朝から曇り空でしたので、太陽面の撮影はあきらめました。年末・年始の食材の買い出しに出かけました。正月に向けて、値上がりする前にストックしておきたかったからです。お昼頃から卓球練習に出かけ、そのあと、JR根岸線の本郷台駅前の、フライドチキンのお店に、予約しておいたセットを取りに行きました。クリスマスイブはどうでもよいのですが、おいしいものが食べられるのはうれしい限りです。今夜はちょっとした贅沢をします。

|

| 模型(スペースシャトル)のクリーニング |

| 12月20日(水) |

下のサターンⅤ型ロケットの補修に続いて、昨日はその隣に飾ってあったスペースシャトル・コロンビア号のクリーニングを行いました。 下のサターンⅤ型ロケットの補修に続いて、昨日はその隣に飾ってあったスペースシャトル・コロンビア号のクリーニングを行いました。

モデルを製作するときに塗装をしてありましたが、その塗装もほこりをかぶりだいぶ汚れてしまったためです。クリーニングしたら、すっかりきれいになったので、元の場所に再び飾りました。

右の画像は、サターンⅤ型ロケットとともに飾った状態です。スペースシャトルのモデルの大きさは、約82センチです。プラモデルとしては、かなり大きなものになるのではないでしょうか。

画像で見ると、サターンⅤ型のほうが背が高いように見えますが、実際にはスペースシャトルの方がわずかに背が高いものです。

今から35年前の1988年の9月に、アメリカのイリノイ州にあるシカゴ科学産業博物館(Museum of Science and Industry,

Chicago)において、世界中のアイマックス映画関係者が一堂に会し、国際会議が開かれました。

日本からの科学館の関係者が出席するのは、この時の私共が初めてでした。4日間くらいかけて、同科学館のアイマックス・シアターにおいて、合計で60本近い映画を見ました。その中から、当時、私共が勤務していた科学館で上映するのにふさわしい作品を選別してくるのが主な目的でした。

会場となったシカゴ科学産業博物館には、有名な展示物があります。

男女2体の人体のスライス(本物)です。Prenatal Development(胎児の成長)エリアにあるのは、胎児の標本です。こちらもホルマリン漬けの本物です。衝撃的でした。ほかにも、見るものを圧倒するような展示物がずらりと並びます。

同館を見学した際に、ミュージアム・ショップに立ち寄り、購入したのが、このスペースシャトルです。大きいので船便で送ってもらいました。

数か月が経過してから、自宅に届きましたので、さっそく組み立て、塗装をしてから玄関に飾りました。それ以来、ずっとこの場所が指定席です。

発射台付きのモデルもあったのですが、そちらを選択しなくてよかったと思った次第です。あまりにも大きすぎました。

この時の視察で、アメリカの名だたる科学館や博物館を見ました。バックヤードも含めてです。

そのスケールの大きさと、個性的な展示に圧倒されました。これらの施設に太刀打ちできる日本の施設は、おそらく数館しかないのではないかと思いながら、日本に戻ってきました。

アメリカのこれらの施設を見たのは、いつのことだったろうかと、この模型を見ながら調べてみましたが、こんなにも時間が経過していたことに少し驚きました。

この時の視察のエピソードなどは、この「星雑記4」の4月8日(日)のところにアップしてありますので、よろしかったらご覧ください。 |

| 模型(サターンⅤ型ロケット)の補修 |

| 12月18日(月) |

TOYOTA2000GTを玄関に飾るために、レイアウトをいろいろ検討しました。 TOYOTA2000GTを玄関に飾るために、レイアウトをいろいろ検討しました。

玄関には他にスペースシャトルとサターンⅤ型ロケットが飾ってあります。置き場所を変更したりしている間に、サターンⅤ型ロケットの接着剤が劣化していたためか、ばらばらに崩れてしまいました。

車の方は、下のレポートのとおり、飾る場所が決まりましたので、作業はこれでおしまいです。今日は、その劣化した接着剤を貼りなおし、ロケットを本来の状態に戻しました。

すでに20年以上も飾ってあったため、退色してしまいましたが、手を加えずこのままもうしばらく飾っておく予定です。時間を見つけて、スペースシャトルの方も、ほこりなどを落として、飾りなおすつもりでいます。

サターンⅤ型ロケットは、1967年から1973年まで、アメリカ合衆国のアポロ計画で使用されたロケットです。使い捨ての液体燃料多段式ロケットです。全長は110.6メートル、直径は10.1メートルです。1969年7月に史上初の月面着陸が実現されました。7月21日(月)にアームストロング船長が月面に降り立った最初の人物となりました。

私共は、当時高校生で、その時の中継の様子を、学校のテレビでリアルタイムで見ていました。

後に、プラネタリウムの解説において、月の話をするときに、アポロ計画を取り上げることにもなるのですが、その時に、今のような仕事に取り組むことになるとは、夢にも思いませんでした。

サターンⅤ型ロケットは、あとしばらく玄関に飾ることにしています。 |

| TOYOTA2000GT 1/8スケールモデルを飾る |

| 12月17日(日) |

TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルを飾るためのアクリルケースが届きました。 TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルを飾るためのアクリルケースが届きました。

想像を超える大きさで、クオリティーの高いケースだったので、驚きました。

中に車を飾ると、とても立派に見えます。この見た目であれば、代金に見合った分のクオリティーはあると思いました。

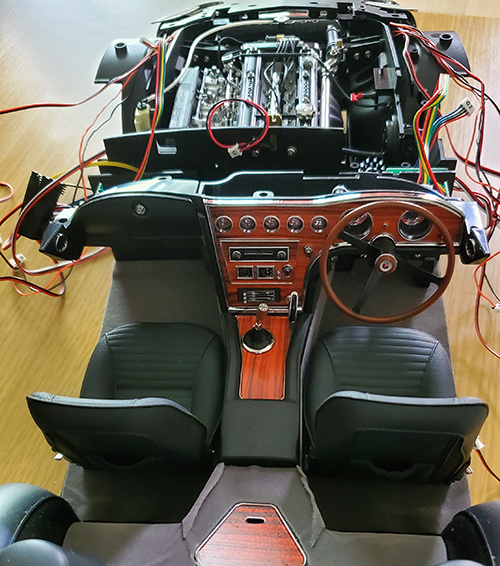

玄関に早速飾りました。ケースの高さにかなりの余裕があったので、ボンネットを開け、運転席を半開きにした状態で飾ることにしました。エンジン部分やセンターコンソール付近がよく見えます。

壁に飾ってあるイラストですが、天文情報誌「星ナビ」の前身である「スカイウォッチャー」という月刊誌の表紙に掲載したスペースアートの原画です。ずっと玄関に飾ってあるものです。

今日は、ある企業からの招待で桜木町の、あるホテルにおいてクリスマス会が開かれました。4年ぶりだそうです。参加費を支払う必要がありましたが、その倍以上の代金を取られそうな、フルコースのフランス料理をいただきました。

感染リスクを避けるために、車で行きましたが、日曜日であるために、たくさんの若者でにぎわっていました。私共の住む地域では、外を歩いているのは、私共も含めて老人ばかりです。

久しぶりに人混みに出たので、疲れてしまいましたが、よい気分転換になりました。 |

| TOYOTA2000GT 1/8スケールモデル制作レポート |

| 12月14日(木) |

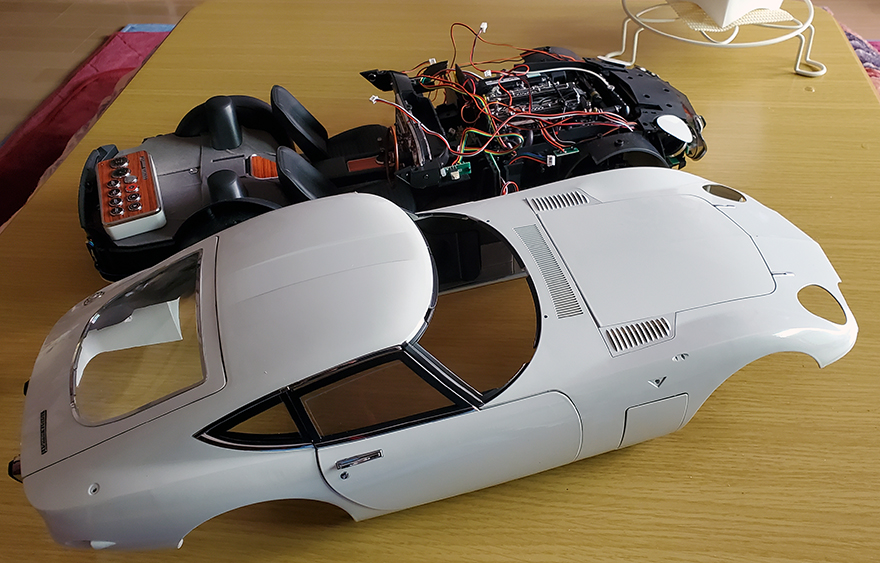

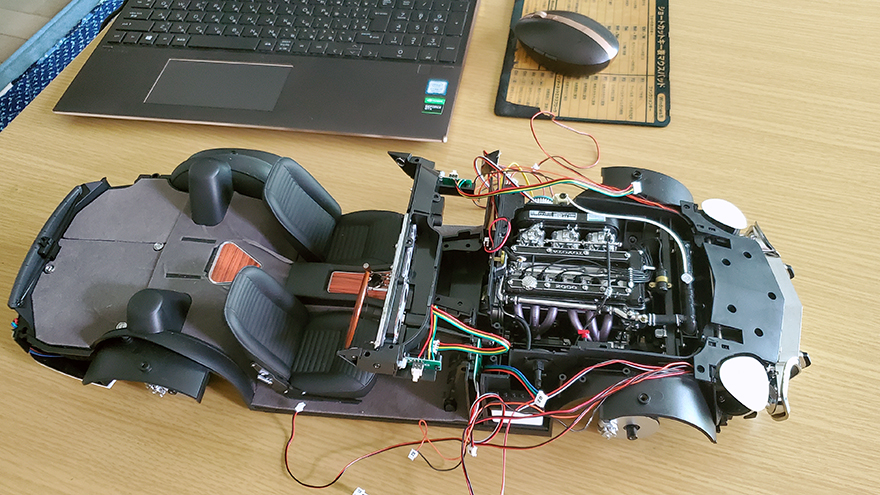

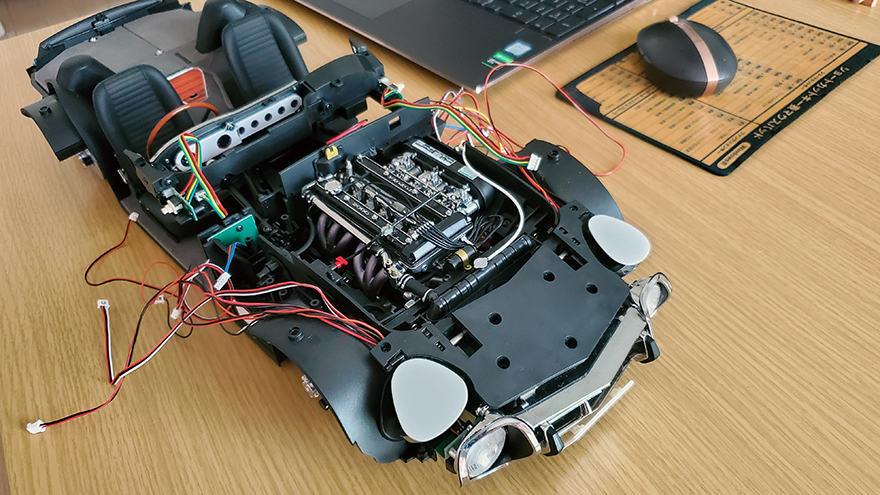

|

|

TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルが完成しました。2022年の2月頃からパーツが届くようになり、製作を始めましたが、つい先日最終号が届いたので、いくつかの号をまとめて組み立てました。 TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルが完成しました。2022年の2月頃からパーツが届くようになり、製作を始めましたが、つい先日最終号が届いたので、いくつかの号をまとめて組み立てました。

約1年10か月間かけて完成しました。上に完成後の画像をアップします。玄関に飾ります。

畳の上で撮影した画像は組み立てが終わった時点での撮影です。畳の上での組み立ては、細かいパーツをピンセットでつまんだ時に、飛ばしてわからなくなるのを防ぐためです。

ピンセットは、途中で立派なものを、関市まなびセンターで以前、仕事で大変お世話になった方(今もそうですが)にプレゼントしていただきました。それ以来パーツを飛ばすことはなくなりました。

模型の組み立ては、小学生の頃、プラモデルが好きで組み立てていた時期がありました。それ以来の取り組みでした。説明書にしがたい組み立てるのですが、細かいパーツが多く大変でした。

また、組み立て手順の説明書に誤りがあったり、設計ミスと思われる部分があったりで、戸惑うことが多かったように思います。パーツが誤って入っていたりして、本来のものを送ってもらうことがあったりと、いろいろなことがありました。

振り返ってみると、必ずしも満足できたわけではありません。途中からは、組み立てることにストレスを感じることもあったので、模型の組み立てはこれでおしまいにしたいと思っています。

完成したモデルを見ると、質感はとても高いように思いますが、亜鉛ダイキャストの部分の建て付けの精度がいまひとつで、ボンネットやドアの締まり具合において、わずかに隙間があるようです。しかし、全体的な美しさは、さすがです。 完成したモデルを見ると、質感はとても高いように思いますが、亜鉛ダイキャストの部分の建て付けの精度がいまひとつで、ボンネットやドアの締まり具合において、わずかに隙間があるようです。しかし、全体的な美しさは、さすがです。

近日中に、アクリルのケースが届くと思いますので、それに入れて玄関に飾っておくつもりです。

ちなみに、玄関には、スペースシャトルのモデル(外部燃料タンク・液体燃料ロケットブースター付きの大きなモデル)とアポロ計画で使用されたサターンⅤ型ロケットが飾ってあります。

このTOYOTA2000GTの1/8スケールモデルの全長は、52.5センチです。上から2番目の画像において、マウスの大きさと比べると大きさの判断がつくのではないでしょうか。

合計100号で結構な代金を支払いました。その代金に見合ったものなのかどうかは人によって判断の分かれるところだと思いますが、走る芸術品と呼ばれる車が、模型とはいえ玄関に飾れるようになったことは、うれしく思います。 |

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 12月9日から10日) |

| 12月11日(月) |

12月9日(土)から10日(日)にかけて、岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームに、メガスターゼロ投影機を設営して投影を行いました。 12月9日(土)から10日(日)にかけて、岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームに、メガスターゼロ投影機を設営して投影を行いました。

約1か月半ぶりの投影ですが、季節はすっかり変わってしまいました。7日(木)の夜に横浜を出発して、日付が変わるまで走り続け、東海環状自動車道の美濃加茂サービスエリアで、夜が明けるまで仮眠をするのですが、すっかり気温が下がってしまいました。

寝袋を出さないと寒さがしのげない状況でした。今回は、この寝袋に加えて、ヒーターとそれを充電するためのポータブル電源を持っていきましたので、荷物がかなり増えてしまいました。

この時期の車中泊は、かなり過酷です。エンジンをかけておけば、車内は暖かいのですが、環境や燃費などを配慮すると、エンジンは切っておいた方がよいと思います。私共の車は、保温性が高い方ですが、それでも明け方近くはかなり冷えてきます。そこで寝袋の中にヒーターをおくことで暖を取ることにしました。効果はまあまあでした。

「ふたご座流星群直前解説」と題して投影を行いました。15日(金)の明け方にピークに達する、ふたご座流星群に関して、2021年の同時期に撮影した画像も交えて、解説を行いました。実際に撮影した画像を入れることで、説得力が高まります。

この時期としては、2日間とも観客が多めでしたが、10日の午前中だけは、なぜか少なめでした。 この時期としては、2日間とも観客が多めでしたが、10日の午前中だけは、なぜか少なめでした。

その回において、私共より年配のご夫妻が、入場されました。投影直前に、ご主人が私共の解説台の方に来て、「いつも見に来ているのですが、台本などはどうしているのですか・・・」と質問されました。

「台本はありません。観客の皆様の年齢や、投影中の様子を判断しながら、頭の中の引き出しから、話を持ち出して、時計をチェックしながら、投影時間内に終了するよう調整しています」。私共にとっては、当たり前のことですが、ご主人は少し驚かれた様子でした。

9日夜の市民天体観望会には、この時期としてはかなりたくさんの参加者がありました。薄曇りの空でしたが、木星・土星などをご覧いただきました。

今年の投影はこれでおしまいですが、今年度の投影としては、1月にあと1回残っています。年をとるにつれて、精神的にも肉体的にもハードな状況になりつつありますが、ひとつひとつの投影を確実にこなしていきたいと思っています。近隣の地域から時間をかけて見に来てくださるお客様のためにも・・・。

画像は、上が近くの道路から見た、まなびセンターのドーム、下が、市民天体観望会開催前の参加者の皆様の入場の様子です。 |

| TOYOTA2000GT 1/8スケールモデル制作レポート |

| 12月3日(日) |

|

TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルですが、97号までの組み立てが終わりました。全巻で100号ですので、完成までは残りあとわずかです。年明けには完成した姿をお見せできるのではないでしょうか。

途中経過の画像をアップします。コード類をコネクターに接続するのは、おそらく最後の段階になると思われます。 途中経過の画像をアップします。コード類をコネクターに接続するのは、おそらく最後の段階になると思われます。

ペガサスホワイトというボディーカラーです。ちなみに、秋の代表的な星座のひとつであるぺガスス座ですが、「ぺガスス座」として日本の学術用語で定められています。ペガサスというのは英語風の読み方のようです。

ボディーの裏面の組み立て作業が終わりました。左の画像のとおりです。ドアの内側もパネル張りの丁寧なつくりです。

欲を言えば、亜鉛ダイキャストでできているボディの建て付けに関して、もう少し精度が欲しかったと思います。ドアの締まり具合が今ひとつでした。あるいは、完全にロックできるようにした方がよいのかも知れません(接着剤で貼りつけてしまえば問題ありません)。

それにしても1967年から1970年までトヨタブランドで販売されたこの車のデザインは、このダイキャストを見ても、とても美しいものだと思います。

このダイキャストボディーの寸法だけでも、45センチを超えていますので、完成するとかなりの大きさになるのではないでしょうか。いずれにしても、もう少しで完成です。 |

| 第1回栄区連合町内会対抗焼きそば大会(JR根岸線本郷台駅前 12月2日) |

| 12月3日(日) |

地域の活性化を目的として、JR根岸線の本郷台駅前において、12月2日(土)に表題のイベントが開催されました。たくさんの人々が参加されたので、イベントとしては成功だったのではないでしょうか。 地域の活性化を目的として、JR根岸線の本郷台駅前において、12月2日(土)に表題のイベントが開催されました。たくさんの人々が参加されたので、イベントとしては成功だったのではないでしょうか。

区内の7連合が出店する焼きそばを食べて、割りばしで投票し優勝を決めるものです。代金は1パック200円です。町内会ごとに、ベーコンエッグ焼きそば、沖縄ピリ辛焼きそば、あんかけ焼きそばなどがありました。雨天決行のイベントでしたが、当日はとても良い天気でしたので、イベントを開催するには絶好の条件だったと思います。

どのような美味しい焼きそばが食べられるのだろうかと、私共も参加しました。1パックの量が少なめだったので、2人で3パック、それぞれの焼きそばを買い求め、用意された椅子に座って食べてみましたが、どれもおいしいものでした。ただ、私共にとっては、いずれも味が少し濃いように感じました。よいところに目を付けたイベントだったと思いました。今後も定期的に開催されるとよいと思います。

さて私共は、2008年6月から2017年12月まで、移動式プラネタリウムの出張投影を全国で行ってきました。合計436か所で投影を行いました。この間の投影日数だけでも659日、投影回数は3,608回です。施設から直接オファーをいただく場合もあれば、イベント制作会社経由で、オファーをいただく場合など、さまざまです。

ショッピングモールなどでもイベントを行ってきましたので、イベントを開催することが、どれほど大変かは理解しているつもりです。イベントそのもののオペレーションもたくさん行ってきました。したがって、標記のようなイベントがあると、参加者目線というよりも、開催者側の目線で評価してしまいます。

一目見て、まず思ったのは、会場の狭さでした。そこにたくさんの参加者が押し寄せたので、行列がかなり伸びてしまいました。これは想定済みだったのかも知れませんが、それにしても会場が狭すぎるように思いました。私共は、開催時刻に行きましたが、それでも焼きそばを買い終わるまでに、40分近く行列に並んでしまいました。

このほかにも気になった点がいくつも見受けられました。しかし、私共はスタッフではありませんので、これ以上のコメントは記述を控えることにします。反省会も開かれるでしょうから、今回の経験を生かして、次回につなげてほしいと思っています。長期にわたって継続してこそ、本当の意味でのイベントになるのではないでしょうか。

待ち時間の長さに、少しイラつきましたが、それでも小春日和の穏やかな日でしたので、楽しむことができました。誰も文句も言わずに、じっと行列に並ぶ姿は、日本人ならではの光景ですね。 |

| 光学機器のクリーニング |

| 11月21日(火) |

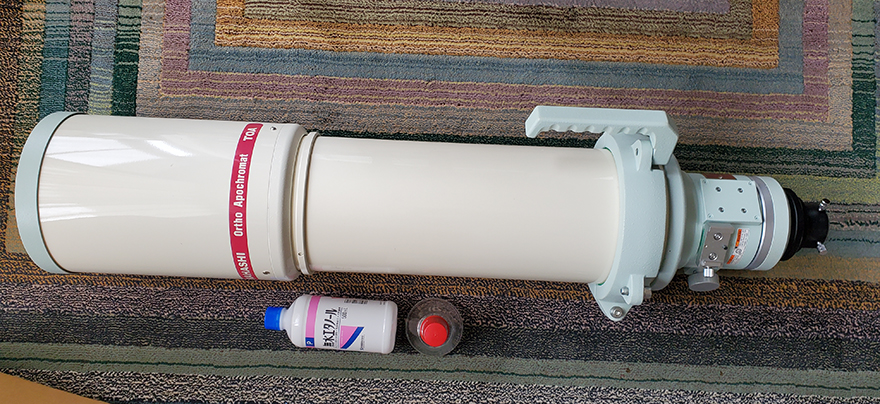

ひたちなか市に数日滞在しました。天気は良いのですが、このためここ数日は、太陽面の撮影はお休みです。こちらに保管してある光学機器がいくつかあるのですが、その中で最も大きなものは、TOA150Bという屈折望遠鏡(高橋製作所製)です。市販されている屈折望遠鏡としては、おそらく世界最高の性能でしょう。

段ボール箱に入れて保管しているのですが、レンズにカビなどが発生していると大変です。ずっと気になっていましたので、箱から取り出して、チェックしてみました。問題ありませんでした。接眼部等を布で拭いて、乾燥剤を新しいのに変えて、再び段ボール箱にしまいました。しばらく使用する予定がないためです。文字通り宝の持ち腐れですね。

本来は、太陽面の撮影に使用したいのですが、自宅のベランダに設置するのには、重量がありすぎます。鏡筒の部分だけで、鏡筒バランスウエイトも含めて約20キロです。鏡筒バンドの重さが約5キロ近くあります。合計で約25キロです。赤道儀に載せるのにも一苦労です。ただ、何度も出し入れしているうちに、力の入れ方のコツがわかってくるので、いまではさほどではありません。

これを支える赤道儀ですが、教え子のひとりからずっと借りているJ型赤道儀(高橋製作所製)です。搭載重量は約30キロですが、この鏡筒を載せ、さらにガイド鏡などを載せると限界に近いものとなります。強風の時に写真撮影するのは控えています。赤道儀自体は、庭先にレジャーシートなどを何枚か重ねて、厳重に保管しています。シートを外してみましたが、問題ありませんでした。

もう一台大切にしている光学機器があります。それがニコン20×120双眼望遠鏡Ⅱ型です。この双眼望遠鏡に関しては、2019年4月19日(金)のところで記述しています。よろしかったらこちらをご覧ください。

製造されたのは1957年頃です。船舶・監視・天体観測などが主な使用目的だったようです。 製造されたのは1957年頃です。船舶・監視・天体観測などが主な使用目的だったようです。

この双眼望遠鏡は、おそらく船舶で使用されていたものでしょう。こちらも乾燥材を詰め替えるだけの作業でした。かなりの年数が経過しているので、対物レンズの内側に、ごくわずかなカビの発生が見られますが、それを除けばきれいな方だと思います。

架台部は、自作しました。図面を引いて、大阪の鉄工所に製作を依頼したものですが、使い勝手もよく、重宝しています。

現在のこのクラスの双眼望遠鏡に比べれば、性能は見劣りしますが、それでも中心像は十分にシャープです。空の暗いところに持って行って、彗星や星雲・星団を見るには満足できるものです。

どちらの機器も、本当は毎日でも活用したいのですが、今の私共を取り巻く環境では、そうもいきません。

いずれは、教え子の誰かに引き継いでもらうことになるのではないでしょうか。

私共は、望遠鏡のコレクターではありません。使い込んで傷がついたとしても、毎日のように使い込むことが大切だと考えています。

横浜の自宅にも、大切な光学機器があるのですが、70歳を過ぎたせいか、最近では、空の暗いところへ出かけて行って、天体写真撮影を行うのは、特に冬場が体にこたえるようになってきました。

今年はまだ一度も撮影に遠征できていません。若い頃は、仕事が忙しく、なかなか遠征できませんでした。今は、時間的な余裕はありますが、体力の面で遠征するのがつらくなってきています。皮肉なものですね。 |

| 太陽面撮影中の飛行機の通過(11月14日) |

| 11月15日(水) |

昨日は、朝からとても良い天気でしたので、いつものように午前中に太陽面を撮影しました。仕事などの用事で出かけないかぎりは、晴れていれば毎日太陽面を撮影するのが日課です。太陽面の撮影は、神経と体力の両方を消耗するので、晴れている日が数日続くと、正直うんざりすることもあります。しかし、曇りや雨の日が続くと、太陽面の状態がどのようになっているのか気にかかります。わがままですね。

夏場の間は、気流の状態もよく、Mewlon210反射望遠鏡で黒点の拡大撮影をすることも多かったのですが(本当はTOA150Bを使いたいと思っています。こちらの方がはるかに解像度が高いためです。)、今の季節の気流は、朝からめらめらとしており、拡大撮影ができる状態ではありません。

太陽面の粒状斑がパソコン上のモニターで認められるかどうかが、拡大撮影を行うかどうかの判断となりますが、経験上BOAG125ED屈折望遠鏡で撮影前に太陽面の状態を見れば、拡大撮影ができるかどうかは、ある程度判断ができます。

拡大撮影を行わないときには、撮影に要する時間もあまりかかりません。撮影後の予定も毎日たくさんあるので、天気の状態を見て、その日にやることの順番を判断しています。

さて、昨日の太陽面を撮影しているときですが、カルシウムK線のモジュールで撮影している間に、飛行機が太陽面を横切りました。時々このようなことがあります。飛行機の形状から見て旅客機のようですが、私共はその分野の専門家ではないので、どのような機種なのかまではわかりません。

昨日は、白色太陽像を撮影している間にも、何かが太陽面を横切りました。それは、この画像の飛行機よりもはるかに小さいものです。ただし、ピントがその物体に合っていなかったので、何が横切ったのかまではわかりませんでした。太陽面にピントを合わせていますが、飛行機までの距離だと、下の画像のように、比較的ピントが合います。物体がぼけていたことから判断して鳥か何かでしょう。横切りながら形状が微妙に変化していました。

長年太陽面を撮影していると、このようなことがあるので、珍しい画像が得られたら、またアップします。その他の太陽面の昨日の画像は、こちらをご覧ください。

ダブルスタック(Hαフィルターを2枚重ねて太陽面を見ることで、半値幅を狭くして太陽面のコントラストを上げることです。)で撮影するHα太陽面は、撮影と画像処理のどちらにもノウハウが必要です。これから気温が下がると、チューニングが難しくなるので、それが原因で撮影には時間がかかるようになります。

|

|

| 絵36作目(阿修羅像/興福寺 2023年11月13日) |

| 11月13日(月) |

|

興福寺は奈良市にある、法相宗の大本山の寺院です。乾漆八部衆立像の8体が国宝館の中に現存していますが、中でも三面六臂(顔が3つで手が6本)の阿修羅像が有名です。

以前から実物を見てみたいと思っていましたが、今年の5月23日(火)から24日(水)にかけて見てきました。身長が153センチ、重さは15キロです。脱活乾漆造という技法で造られており、中身は空洞です。表面は麻布と漆で固められています。実物を見ると小柄な印象を受けます。

少年のような優しいお顔で、どことなく微笑んでいるような表情は、見る者を魅了します。古いインド神話では、常に闘争を続け、倒れてもすぐに立ち上がり戦いを続ける存在とされていますが、仏教においては、仏様を守護し、ご利益を下さる存在として説かれているそうです。

日本の彫刻史上屈指の名作とされており、天平5年(西暦733年)に、興福寺の西金堂の造営を発願した、光明皇后の菩提を弔うために造立されたとされています。1290年もの間、保存されているということになるのですから驚きです。この像を造られた当時の人々の芸術性の高さには、目を見張るばかりです。

いずれは、阿修羅像を描きたいと思っていました。風景画を35点描き、それ以前に取り組んでいたスペース・アートの経験も生かし、さらに私共の年齢を考えれば、そろそろ取り組んでもよいタイミングだろうと判断しました。今年4月から、金剛力士像(金峯山寺)の絵と同時進行で描き始めました。

これまでの中では、最大の大きさの30号キャンバスを使っています。阿修羅像を造立当時の姿で描くか、現在の姿で描くか、迷いましたが、できた当時の色合いや質感が想像できなかったので、現状を描きました。描きながらそれでよいと思いました。各部のひび割れや退色している部分などを忠実に描くことにより、質感や色合いをある程度のレベルで表現できたのではないかと思っています。

背景の星空を描くのに約2か月半かかりました。画面中央部を横断するのは、宇宙空間から見た天の川です。また、画面左側に大きく見えている赤い惑星は、火星です。ギリシャ神話において、強くたくましい軍神アレスとされており、ローマ神話の戦争の神マルスと同一視されています。英語表記はMars(マーズ)です。阿修羅の古いインド神話における存在にちなんでこの背景を持ってきました。火星を描くのには、約1か月半を費やしています。

実物の写真の各部をよく観察すると、金属的な反射の部分もあるように感じられました。金箔のようなもの(金箔ができたのは文禄2年、1593年のことだそうです)などが、腕のリングの部分などに使用されていたのかも知れません。それらの質感を出すために、メタリック系の絵の具も使用しました。絵全体は、アクリル系の絵の具で仕上げています。

お顔の部分を何度も修正しました。特に横顔の部分が最後までうまく表現できませんでした。もう少し優しい顔立ちのように思います。これ以上手を加えるとなると、お顔全体をやり直さなくてはいけなくなりそうなので、ここまでで筆をおきました。納得しているわけではありません。

仏像の背景に宇宙を持ってくるような描き方が、許されるのかどうかわかりませんが、背景である宇宙は、以前に取り組んでいたテーマですので、その時のノウハウを思い出しながら描きました。絵の具の粒子が体に入ってしまうのを防ぐために、エアブラシは使用しないと自分で決めています。星空は本来、エアブラシを使用するか、筆を使ってスパッタリングという技法を使えば、短時間に仕上げることができるのですが、星のひとつひとつを面相筆で打っていったことが時間がかかっている理由です。それでよかったと思っています。惑星面に関しては、エアブラシを使用しなくても、筆だけで何とかなるものだなと思いました。

満足できるのは、仕上げてから1時間程度です。すぐに気に入らなくなってしまいますが、7か月近い期間をかけて完成させた絵です。大切に保管したいと思っています。再来年の春に再び展示会を開催する予定ですので、そこに飾るつもりでいます。そして、すぐに金剛力士像の続きに取り組む予定です。

毎日のように阿修羅像に向き合っている時間は、心が穏やかになり、とても癒されるものでした。貴重な体験だったと思います。2枚同時にアップする予定でしたが、あと1枚の方も時間がかかりそうなので、先にアップすることにしました。 |

| 絵の進捗状況(阿修羅像を描く) |

| 11月7日(火) |

10月21日(土)のところで記述した阿修羅像の絵ですが、お顔の側面も描き終わり、現在は胴体と腕の部分を描いています。お顔は、何度も修正しましたが、今一歩のところでとどまっています。どこが実物と似ていないのか、いろいろ微調整をしましたが、まだまだです。全体を描き終わったところで、お顔も含めて、各部を微調整したいと考えています。

前にも記述したとおり、この像は脱活乾漆造という技法で造られています。各部をよく観察すると、金属的な反射の部分もあるので、金箔が腕のリングなどの部分に使用されていたのかも知れません。それらの質感を本物のように出すために、メタリック系の絵の具をほかの色と混ぜて使用しています。

胴体から、腕の部分を描いていますが、作業が進むにしたがって、徐々にですが像の姿が立体的に浮かび上がってきています。自分で描いているというよりも、誰かに導かれて描かせていただいているような感じがしています。単なる絵ではありますが、阿修羅像が私共の家にいるように思えて、とてもありがたいことだと思うようになりました。できれば来年、再び奈良市に行ってもう一度本物を見てみたいと思っています。 |

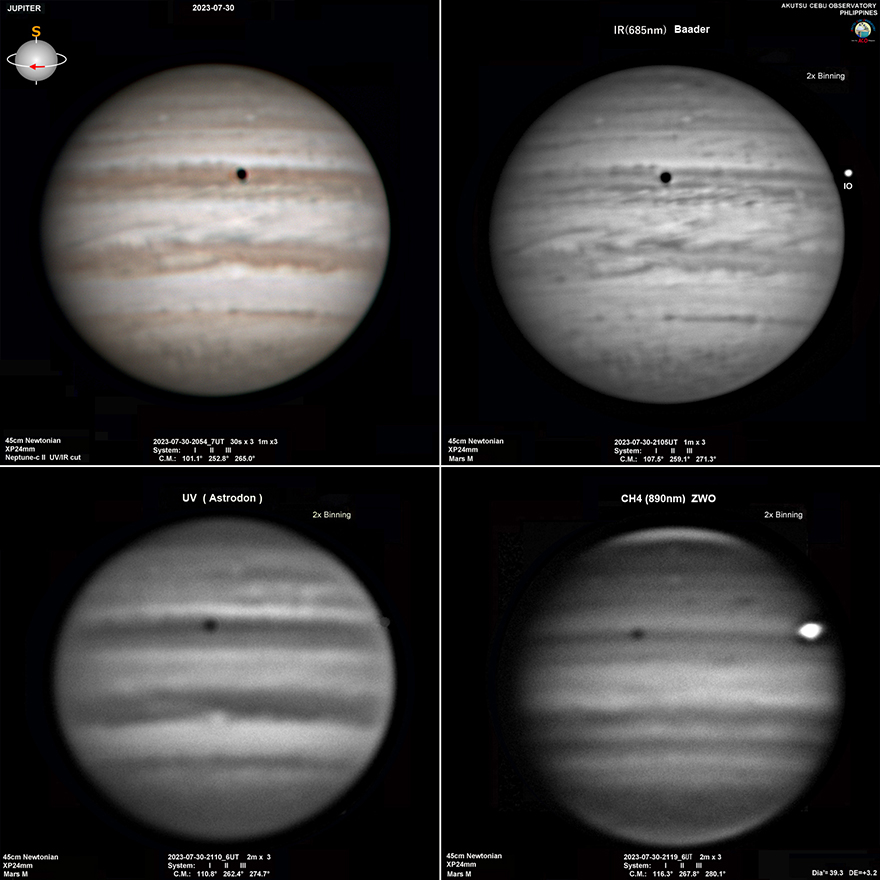

| 木星(1994年から2023年) 撮影/阿久津富夫氏(セブ島 フィリピン) |

| 10月30日(月) |

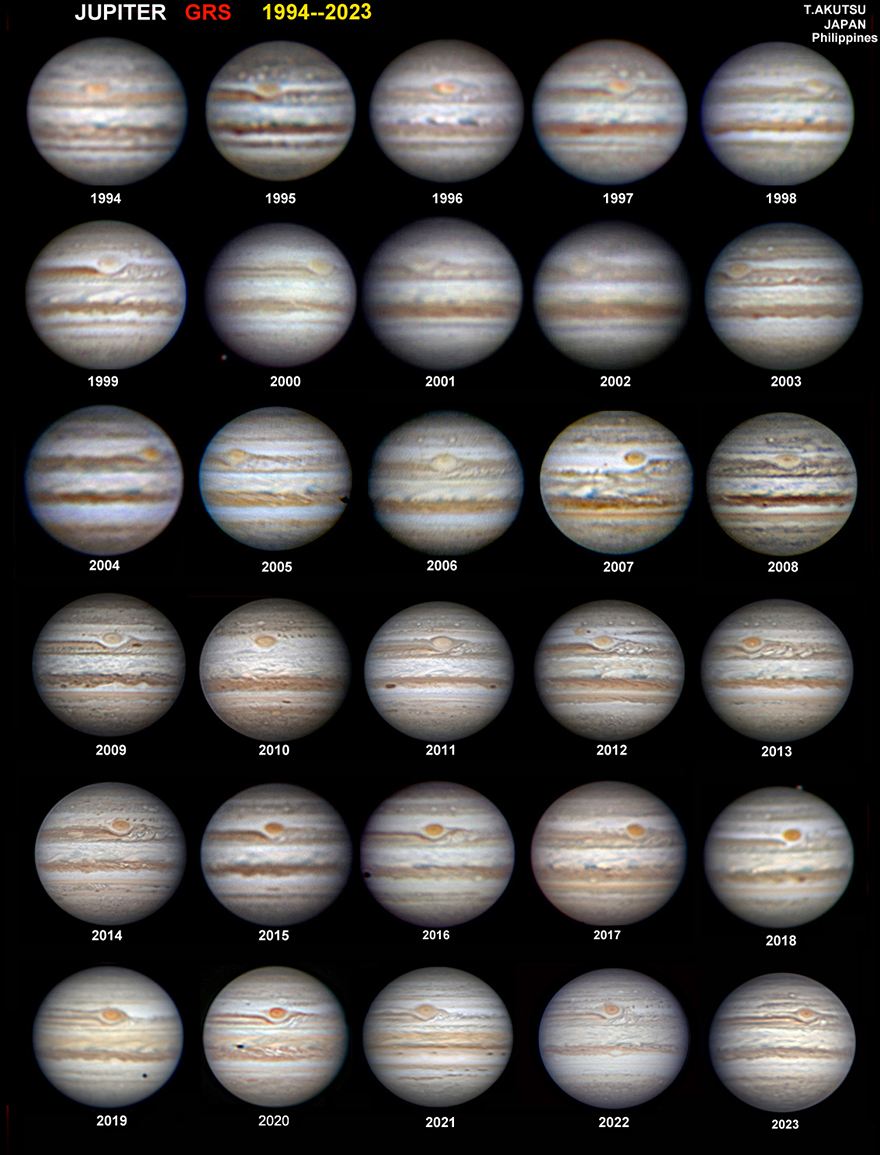

下の画像は、現在フィリピンのセブ島在住の阿久津富夫氏が、最近送ってくれた画像です。1994年から2023年までの30年間の木星の画像ですが、全ての画像に大赤斑(木星の表面に見える目玉のような巨大な渦)が見えています。

よくこれだけの期間撮影したものだな・・・と関心た次第です。解像度が年とともに上がってきているのは、撮影する機材が大型化していることもさることながら、撮影機材や画像処理の技術の進歩によるものでしょう。たいしたものだと思います。

大赤斑の発生原因やその構造は詳しく解明されているわけではありませんが、阿久津氏によれば、10年前に撮影した画像と、現在の画像を比較すると、楕円に見える大赤斑の長径の方向において、約2度ほど小さくなっているそうです。今後どこまで小さくなるのかが興味深いとのことでした。 |

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 10月28日から29日) |

| 10月30日(月) |

10月28日(土)から29日(日)にかけて、岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームに、メガスターゼロ投影機を設営して投影を行いました。

約1か月ぶりの投影ですが、季節はすっかり変わってしまいました。26日(木)の夜に横浜を出発して、日付が変わるまで走り続け、東海環状自動車道の美濃加茂サービスエリアで、夜が明けるまで仮眠をするのですが、すっかり気温が下がってしまいました。寝袋を出さないと寒さがしのげない状況でした。

投影前半部の星空解説に加え、後半部では、「星の一生」と題して、星が誕生してから終わるまでのプロセスについて解説しました。小学校低学年の児童には、もちろん難しいものですが、いつもその年齢に合わせた内容で投影をしていると、解説するテーマが限られてしまうので、今回は難しいのを承知で、このテーマで解説をさせていただきました。

私共の投影は、年間を通して、どちらかといえば難しいテーマが多いのかも知れませんが、それを極力、低学年の児童にもわかりやすく解説することを心がけています。しかし今回は、さすがに難しかったようでした。そのような意味では、次回も流星群を取り上げますので、難しく感じるかも知れません。入場者の中には、大人の方も多いので、どこに解説のレベルを合わせるかは、何年解説をしていても難しいものだなと感じています。

28日(土)の夜は、市民天体観望会でした。久しぶりに透明度の高い、コントラストの良い星空でした。月・木星・土星をご覧いただきました。参加者は約40名程度でした。この時期としては、比較的多めの人数でした。皆さん満足されてお帰りになったようです。

紅葉の時期なので、復路の渋滞を覚悟しましたが、私共が帰る頃には渋滞もなく、スムーズに横浜まで戻ることができました。空は快晴でした。満月に照らし出されて、新雪をまとったシルエット状の富士山の姿が幻想的でした。

画像は、市民天体観望会前のプラネタリウムの様子です。観客の皆様が入場する前に撮影しました。 |

|

| 絵の進捗状況(阿修羅像を描く) |

| 10月21日(土) |

下で記述したとおり、2枚の絵を同時進行で描いています。その1枚の方の、主題となる仏様のお顔を描いています。お顔の部分を描き始めてからすでに1週間が経過しました。

描いているのは阿修羅像(奈良市・興福寺)です。古いインド神話では、常に闘争を続け、倒れてもすぐに起き上がり戦いを続ける存在とされていますが、仏教においては、仏様を守護し、ご利益を下さる存在として説かれているそうです。少年のような美しいお顔で、その独特な表情は見る者を魅了します。

興福寺の阿修羅像は、身長が153センチ、重さは15キロです。実物を見ると小柄な印象を受けます。脱活乾漆造という技法で造られており、中身は空洞です。表面は麻布と漆で固められています。

この阿修羅像は3面の顔を持っていますが、正面のお顔をほぼ描き終わりました。どことなく笑っているようにも見える複雑な表情は、見る人によって、受け止め方が違ってくるように思います。また、像を見る角度によっても表情が異なるように感じます。

その複雑な表情を、本物そっくりに描かないことには、この絵は失敗作になってしまいます。お顔を描くのに時間をかける理由がここにあります。とはいっても、実物の画像を参考にアクリル絵の具でキャンバス地に表現するには、限界があることと、本物そっくりに描いたからといって、複雑な表情を再現できるわけでもないので、目・鼻・口などを、何度も実物の画像と見比べながら、自分なりに納得がいくまで、微調整を行っているところです。

それもほぼ終わりましたので、今日からは、左後ろのお顔を描くつもりです。興福寺の阿修羅像は、三面六臂(さんめんろっぴ)といって、お顔が3つ、腕が6本あります。

像が描き終わると、1枚の絵が完成したことになります。今の状況では、おそらく年内に完成すると思います。ただし、2枚同時進行で描いているので、このホームページに画像をアップするのは、2枚目の絵(金剛力士像・金峯山寺)が完成した時にするつもりです。 |

| 絵の進捗状況 |

| 10月11日(水) |

今年4月中旬から着手した2枚の絵ですが、その2枚を同時進行で描いています。大きさは30号キャンバスです。これまでに描いたどの絵よりも大きなサイズですが、すっかり慣れてしまいました。もう少し大きくてもよかったのかなと思っていますが、取り扱いは大変です。

1枚目の絵のモデルは阿修羅像(奈良県奈良市・興福寺)です。もう1枚は金剛力士像(奈良県吉野郡吉野町・金峯山寺)です。どちらの絵も背景になるのは宇宙です。1枚目の背景は、星空とその手前に惑星です。漆黒の闇の中におびただしい数の星屑を描き、その手前に赤い惑星を持つてきました。そこまでの作業は7月中旬までに終了しました。

あと1枚の方の背景は、渦巻銀河です。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したNGC4571という銀河をモデルにしましたが、すでに原形をとどめていません。宇宙画を描く場合には、それでは許されませんが、仏様の背景にもってきていますので、色も形状もかなり自由に描いています。しかし、見た目は渦巻銀河そのものです。

銀河はすでに描き終わりました。その背景に鎮座する3体の仏様も描き終わったところです。現在は、その背景や仏様の部分に塗り残しがないかどうかなどを細かくチェックしています。

3体の仏様は、渦巻銀河の中に下半身を溶け込ませています。その部分はグラデーションを使って表現しています。2枚の絵とも、以前に描いていた宇宙画のノウハウを応用しています。その当時エアブラシを使用して、グラデーションを表現していました。しかし、今回はエアブラシは使用しないと決めています。そのような環境の中で、果たしてグラデーションの表現ができるのかどうかということが心配でした。

しかし、実際に描き始めると、キャンバス地であれば、筆だけでもグラデーションは何とかなりそうでした。ただし、均一な色で徐々にグラデーションをかけるのは、筆では至難の業です。今回の2枚の絵では、そのような場面がないので、大丈夫でした。

これから、2枚の絵に登場する3体の仏様を描きます。これが2枚の絵の主題となる仏様です。これを描き終わると2枚の絵が完成します。年内には完成させたいのですが、いまの作業の進み方からすると微妙な感じです。作業の途中経過の画像をアップしたいところですが、完成した時の印象が薄れてしまいそうなので、完成した時点で、2枚同時に画像をアップする予定です。しばらくお待ちください。 |

| らんまん(NHK連続テレビ小説) |

| 9月29日(金) |

最終回は涙なくしては見ることができませんでした。半年間、とても素晴らしいドラマを楽しむことができました。脚本がとても素晴らしく、また、演じる俳優陣も素晴らしいものでした。セットの造り込みも細部にまで徹底しており、特に何度も登場する植物画には魅了されました。

植物学者・牧野富太郎をモデルとしたもので、長田育恵作、神木隆之介主演のフィクションです。原作はありません。植物学一筋に、明治・大正・昭和を貫いた主人公・槙野万太郎(神木隆之介)と、その妻・寿恵子(浜辺美波)の波乱万丈な生涯が描かれました。

高知佐田の造り酒屋に生まれ、何不自由なく育ったため、金銭感覚はなく、植物一筋でした。まわりの人々を巻き込みながら、最後には「日本植物図鑑」を完成させます。

ストーリーに登場する、わきを固めるキャラクターを悪者に描かないのが、このドラマの大きな特徴だったように思います。主人公を取り巻くこれらの人々の生きざままで、丁寧に描かれていたことにも感心しました。サプライズもたくさん仕掛けられており、「えっ!この場面でこの人が・・・」というシーンもたくさんあり、見ごたえがありました。

植物画に関しては、そのほとんどが白黒であり色はありませんでしたが、細密画であり、魅了されました。私共は、今は別の分野の絵に取り組んでいますし、専門的な知識もないので、このような絵は無理かなと思いましたが、とても魅力的な分野だと思った次第です。明日からの楽しみがひとつなくなり、寂しい限りです。 |

| ダイヤモンド富士 |

| 9月18日(月) |

|

国土交通省の定義によれば、「富士山頂から太陽が昇る瞬間と夕日が沈む瞬間に、まるでダイヤモンドが輝くような光景が見られることがあり、この現象をダイヤモンド富士といいます。」とあります。解説図も同省のホームページに掲載されています。

毎年春分・秋分の日の前後に、横浜から見ると日没時に富士山頂に太陽が沈む瞬間があります。横浜から見ると、富士山はほぼ真西の方角に位置するため、この時期に太陽は富士山の方角に沈んでいきます。私共では、自宅近くからこの現象を見ることができます。しかし、仕事で撮影ができなかったり、撮影する体制をとっていたとしても、天気が悪かったり、太陽の沈む方角に雲があったり、山頂から微妙にずれていたりと、そのチャンスはなかなかやってきません。

今日の未明に関市から戻ったため、午前中の日課である、太陽面の撮影は休みました。午後からは体力が回復してきたことと、天気がよかったため、機材を準備してその瞬間を待っていました。

本当に今日がその日なのだろうかと疑問を持ちながらも、日没を待っていましたが、予想通り、見事に富士山頂に沈んでいきました。撮影できたのは、2013年9月18日(水)以来、実に10年ぶりです(春の撮影では、前回は2015年3月26日に撮影していました)。撮影した画像を見た時に、ピントが少し甘いように感じましたが、前回撮影した画像と比較すると、ほぼ似たようなシャープさでした。

前回は、BORG100ED f 640mmで撮影しています。今回は300mm f2.8の望遠レンズに2倍のテレコンバーターをつけて撮影しています。ピントの追い込みは、逆光の中で、富士山の裾野で合わせなくてはいけません。モニター上では、すそ野がくっきりせず、とても大変です。太陽面では、ピントの山がわかりませんでした。難しいものですね。次は来年の春です。条件がそろえば、撮影をするつもりです。

撮影データ

2023年9月18日17時32分 EOS1Ds MarkⅢ EF300mm f/2.8L USM ×2.0テレコンバーター ISO100 F11 1/3200sec

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 9月16日から17日) |

| 9月18日(月) |

前回の投影から3週間ぶりの投影となりました。8月から今まで、頻繁に横浜・関市を往復しているような感覚です。 前回の投影から3週間ぶりの投影となりました。8月から今まで、頻繁に横浜・関市を往復しているような感覚です。

9月29日(金)は中秋の名月です。そして満月です。秋は月が美しく見える季節ともいわれてるので、今回は月を投影後半のテーマ解説で取り上げました。

市民天体観望会の時にも、月に関して解説することが多いので、その時のコンテンツを一般向けの投影に応用して解説しました。「月はどのような天体か」というタイトルです。

ここしばらく、星空を眺める機会が減ってしまいましたが、秋の星座がだいぶ空をにぎわしてきているのを、投影しながら実感しました。

16日(土)は、観客が比較的多めでしたが、17日(日)は、少なめでした。16日夜の市民天体観望会は、天気が安定していたので、たくさんの参加者がありました。しかし、雲が多く、水蒸気もあったため、空の条件としてはよくありませんでした。土星をはじめとしていくつかの天体をご覧いただき、皆様、満足してお帰りになったようでした。

3連休の中日に、関市から横浜に戻ってきました。復路は御殿場インターチェンジの先から渋滞でした。伊勢原ジャンクションで茅ヶ崎方面に抜けましたが、そこまで渋滞の中でした。自宅に到着した時間は、かなり遅くなってしまいました。

今回は投影の中で、ジョークをはさむことはなく、最後まで淡々と月について解説しました。時には解説の雰囲気を変えてもよいと思っています。上の画像は、市民天体観望会開催前のプラネタリウム入場時の様子です。 |

| お昼ご飯のおにぎり |

| 9月9日(土) |

台風13号は、勢力がさほどではありませんでしたが、広範囲に雨を降らせ、大雨の被害をもたらしました。 台風13号は、勢力がさほどではありませんでしたが、広範囲に雨を降らせ、大雨の被害をもたらしました。

風はたいしたことはありませんでした。雨台風でした。その雨は各地に浸水の被害をもたらしたようです。特に千葉県の九十九里・外房地域で浸水被害が顕著だったようでした。

昨晩のテレビで、熱々のお米を握る「おにぎり職人」のことを取り上げていました。その握る姿がかわいいと評判になっているようです。お米と海苔だけのとてもシンプルなものですが、オファーがあると、出張して握ってくれるそうです。

その人気は高く、海外からのオファーもあるということでした。シンプルな料理ですが、とてもよいところに目を付けたビジネスだな・・・と感心した次第です。

このテレビを見ていたら、おにぎりが食べたくなりましたので、今日のお昼は、ご飯を炊いておにぎりを作りました。土鍋で炊くことはしませんでしたが、炊き立てのお米で握るおにぎりは大変おいしいものでした。

具は、紀州の南高梅をハチミツにつけたものです。私共の近所のスーパーでは手に入らないので、仕事で関市に出張した時に買って帰るようにしています。

おかずは、その前日に作っておいたポテトサラダと、卵焼き、そして味噌汁です。

これまでも何度も記述している通り、質素な食事を心がけているわけですが、このおにぎりに関しては、かなり贅沢です。お米、梅干し共にブランド品を使用しているからです(ただし、海苔は安価なものです)。夜の分まで作っておきましたが、冷めてくると、おにぎりの味は多少落ちるようです。

こどもの頃は、決して裕福とはいえない家に育ちました。むしろ貧乏生活といった方がよいでしょう。そんな中でも、母が作るおにぎりは、今にして思うと、とても贅沢でした。

お米は、親戚から頂戴した新米を使い、かまどで炊きます。具の鮭は、北洋産の塩引きです。有名な村上市の塩引きを食べた時に、こどもの頃に毎日食べていた味であることを知りました。もちろん近所からのいただきものです。漁船に乗っていた人が多かったためです。海苔は、母が目の前の海からとってきます。包丁でたたき、すのこに引いて、天日干ししたものであり、市販の海苔に比べて、香りとがとても強くおいしいものでした。

今日、おにぎりを握りながら、こどもの頃に食べたおにぎりのことを思い出していました。今とこどもの頃と、どちらが豊かなのか考えてしまいます。

絵の方ですが、8月14日(月)のところの最後の行で記述した、惑星を描き終わりました。赤い惑星ですが、NASAの画像を参考にしながら、納得いくまでディテールを仕上げました。まあまあの出来栄えになったと思います。作業がそこまで進んだので、再びもう一枚の絵に戻って、いよいよ仏様のお顔を描き始めました。にらみつけられるような、大変怖いお顔ですが、描きながら、なぜか心がとても穏やかになりました。 |

| 阿久津観測所レポート(セブ島 フィリピン 9月7日) |

| 9月8日(金) |

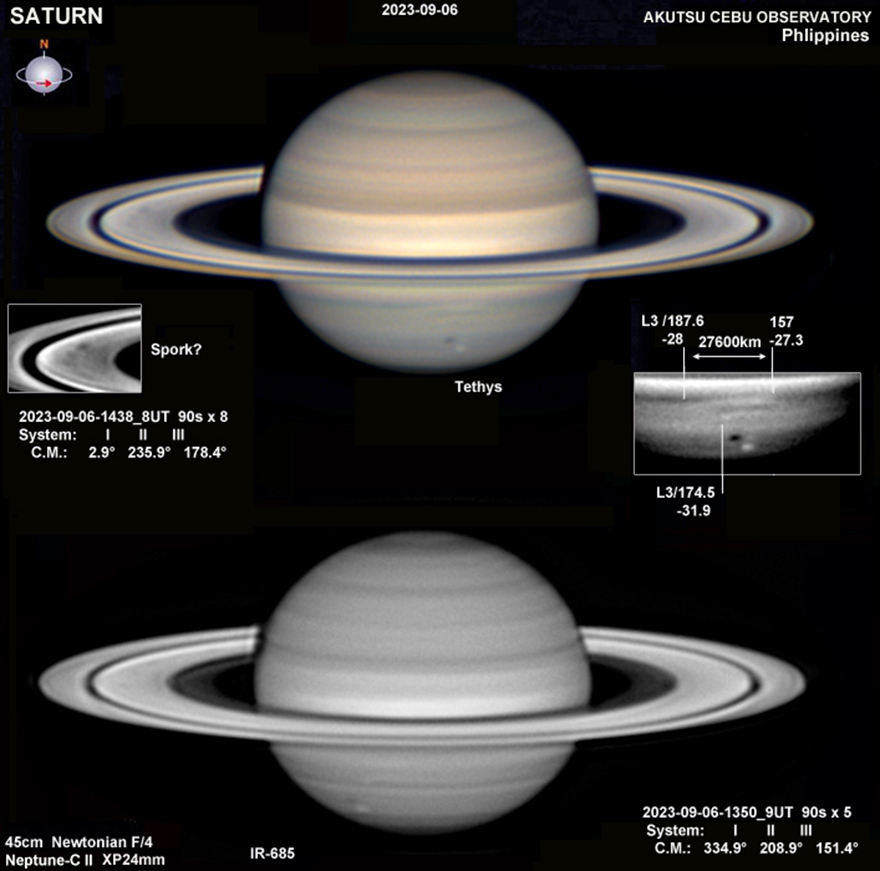

セブ島在住の阿久津富夫氏から送られてきた画像の一部を紹介します。 セブ島在住の阿久津富夫氏から送られてきた画像の一部を紹介します。

懸案であった斜鏡(右の画像の筒先に見える、十字に交差するスパイダーなどで構成されるユニット)の金具を交換したために、これまでよりも星像がよくなったようです。

それは、下の土星の画像を見ればよくわかります。気流もよかったのか、大変シャープな画像ですね。土星のリングの中に、スポークのような模様も写っています。土星の南半球には、衛星テティスと、その影が見えています。素晴らしいですね。

下の画像は、こぎつね座にあるM27という惑星状星雲です。その形が鉄亜鈴に似ているところから、亜鈴状星雲とも呼ばれています。地球からの距離は、約1235光年です。

恒星の寿命の末期に、大気の外側からはぎとられ、宇宙空間に広がっている場面ですが、私たちの太陽の最後もこのようになると考えられています。

下の画像のデータを見て驚きました。わずか1秒の露出の画像を1000枚重ねて、ノイズを減らし、星雲のディテールをあぶりだしているのですが、1秒の露出で良いのか・・・と思った次第です。

露出が短いということは、追尾精度(日周運動で天体が西に移動していくことを、望遠鏡の架台で追跡して、星を点像にとどめることです。望遠鏡の焦点距離が長くなるほど、厳しい追尾制度を要求されます。)もあまり気にならないので、その分だけ架台への負担が軽減されるということです。これからの天体写真の方向性を示しているように思います。

これでも充分ですが、冷却カメラであれば、さらに滑らかな画像が得られるのではないでしょうか。それにしても、これからが楽しみです。阿久津氏には、このペースで、たくさんの天体を撮影してもらいたいと思っています。

|

|

|

| 夕焼け |

| 9月8日(金) |

台風13号は、東日本に接近中です。今日の午後にも上陸する可能性が高まってきました。すでに横浜ではかなりの雨が降りましたが、現在は小康状態で、時折風の音が聞こえてきます。今日は外出を控えています。

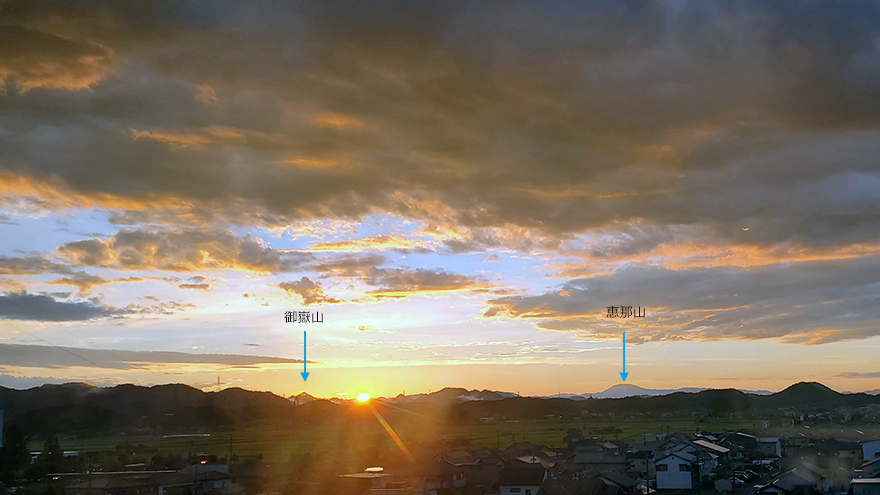

台風が接近するときには、下の画像のようなドラマチックな夕焼けを見ることがあります。先日の3日(日)に続いて昨日の夕焼けもとても美しいものでした。今回もデジタル一眼レフカメラを準備している時間がなかったため、スマートフォンのカメラで撮影しました。日没時の太陽が、次第に富士山頂に近づいているため、画面左下には富士山のシルエットが写っています。右の方は丹沢の山が連なっているのですが、雲に隠れています。

午後からは、次第に台風の影響が強くなってくることでしょう。外出しないので、家の中でできることをします。体が疲れているわけではないので、午後からは、じっくり絵に取り組む予定です。 |

|

| 那珂湊焼きそば |

| 9月7日(木) |

最近ではテレビなどで紹介されるようになりました。茨城県ひたちなか市の那珂湊地区を中心に販売されている、ご当地焼きそばです。 最近ではテレビなどで紹介されるようになりました。茨城県ひたちなか市の那珂湊地区を中心に販売されている、ご当地焼きそばです。

私共がこどもの頃は、このようなものは存在しませんでした。2016年頃には、ひたちなか市の学校給食の献立として使用されるようになり、その後PR団体が発足して、焼きそばの広報活動を行っているようです。

手延べせいろ蒸し麺という麺が使用されており、スーパーなどで販売されている焼きそばに比べると、もちもちとした触感で、とてもおいしいものです。

加盟店が約20店舗以上あるようです。日曜日などは行列ができるお店もあると聞いたことがありましたが、私共は直接お店に出向いて食べたことがありませんので、定かではありません。

画像の焼きそばは、地元のスーパーでしか入手できないものです。これを実の姉に時々送ってもらいます。これは間違いないおいしさです。冷凍しておいたものを自然解凍して、岐阜県民御用達の明方ハムを、お肉の代わりに使用して、キャベツや、もやしなどを入れて食べます。

ハム、キャベツ、もやしなどは、先に炒めておき、麺をフライパンでほぐしてから、全部を混ぜて再度炒めると、水っぽくならずに、おいしく食べることができます。今日のお昼は、これです。

今日は曇り空です。太陽面の撮影をしないときには、午前中の時間が確保できるので、このブログにアップするものです。ピアノの練習が終わったところですが、上達には程遠いレベルです。

台風13号の進路予想を見ると、関東地方を直撃するコースです。現時点の予測では、9日(土)の未明に上陸し、通過していくのではないでしょうか。 |

| 物価の上昇 |

| 9月6日(水) |

物価の上昇が止まりません。幅広い品目で上昇が続いています。食材を求めてスーパーに行くと、野菜の値段が高くてびっくりします。キャベツ、ナス、レタスなど、なかなか手が出ません。買わずに帰ってくることもあるくらいです。しかし、栄養のバランスを考えると、食べないわけにもいかないので、値段の安いスーパーに行って買い求めてきます。ほかの食材に関しても同じことが言えます。総じて、値段が上がっているので、1回あたりの買い物に使う金額が以前より増えていることは確かです。

それは、車のガソリンでも同じことが言えます。関市まで仕事で往復して、帰ってきてからガソリンを満タンにすると、1万円札を挿入しても、おつりはわずかです。横浜・関市間の往復の高速道路代、ホテルの宿泊代、そしてガソリン代を含めると、交通費だけでもかなりの金額になります。

物価の上昇に対応するため、私共では買い物の回数をこれまでより減らしています。1週間の献立までは、考えていませんが、冷蔵庫にある食材のストックは、ぎりぎりまで使い切るようになりました。使い切ってしまうと、災害時に食べるものがなくなってしまうので、そこは判断の難しいところです。

買い物の回数を減らすことにより、1か月間でみると、これまでとさほど変わらない金額を食材に費やしていることになりますが、そこまで厳密に食費を管理しているわけでもありません。食材は安いもので済ませていますが、これまでにも記述したとおり、米だけはブランド米を食べています。お総菜を買うことはなくなりました。ほとんどを手作りして食費を抑えています。お米がおいしいと、食事全体がおいしく感じられます。外食はしなくなりました。そこで出されるお米を、おいしと思わなくなったためです。

車を使用する機会も減らしています。燃料の消費を抑えるためですが、あまりに使用しないのは、かえって車のためによくありませんので、バッテリー上がりを起こさない程度に、車を動かすことにしています。既に15万キロを超えていますが、まだまだ大丈夫でしょう。何度も書きましたが、最後の車と考えていますので、メンテナンスだけは、しっかりと行っています。

このような状況がいつまで続くのかわかりませんが、私共のような年齢の者にとっても、厳しい世の中であることは確かです。そんな中でもささやかな楽しみを見つけて日々の生活を送っています。 |

| 夕焼け |

| 9月3日(日) |

年に数回、下の画像のようなドラマチックな夕焼けに出会うことがあります。自宅の窓から、スマートフォンで撮影しました。デジタル一眼レフカメラを準備している時間はないだろうと判断したことと、富士山の方向ではなく、それよりやや北にずれた方角であったためです。富士山の方角も夕焼けに染まっており、シルエットになって山頂付近が浮かび上がっていましたが、本格的に撮影するほどではありませんでした。

私共の自宅から見て、富士山頂に夕日が沈むのは秋分の日の前です。前回撮影したのがいつだったのか、調べてみましたら、2013年9月18日(水)のことでした。すなわち10年前です。以来、ダイヤモンド富士の日に仕事が入っていたり、自宅にいたとしても曇っていたりと、撮影できていませんでした。今年は、条件が良ければ撮影してみたいと考えています。

ちなみに10年前に撮影した画像は、ネット上にはありません。このブログの前身である「プラネタリウム雑記」にアップしてありましたが、今は削除してしまいました。私共のパソコンの中に保存されています。旧ブログも含めると、2008年6月から15年以上にわたり、ブログをアップし続けたことになります。そしてまだやめることはありません。

その年の9月ですが、少し前の14日(土)から16日(月・祝)にかけて、鳥取市に出かけていたようです。鳥取砂丘こどもの国からのオファーがあり、そこで移動式プラネタリウムの出張投影を行っていました。40周年記念事業という冠のついた事業に、私共を呼んでいただきました。旧ブログを見返して、懐かしく思ったところです。

下の画像は、スマートフォンで撮影したため、色の出方がよいとはいえませんが、当日の雰囲気はよく出ています。デジタル一眼レフカメラを使用する機会もだいぶ減ってしまいましたが、撮影をやめたわけではありませんので、機会があれば、いつでも持ち出すつもりでいます。 |

|

| 決意 |

| 9月2日(土) |

これまで、このブログ「星雑記」において、たびたび、プラネタリウム解説者としての引退が近いことをほのめかしてきました。今でも、その考えは方は、間違いではないと思っています。仕事に関連する全てのことのリスクが高まっているからです。

仕事というのは、岐阜県関市まなびセンターでのプラネタリウムの投影を中心としたものです。2012年5月から始まり、すでに11年3か月が経過しています。始めた当初はこんなに長く続くとは思ってもいませんでした。ありがたいことだと思っています。

リスクといいうのは、たくさんあります。例えば横浜・関市間の片道370キロを走り、車中泊をしながらハードウエアの設営を行うこと。1日4回から5回の投影を一人でこなすこと。ハードウエアの老朽化。そして私共の体力の低下などです。その全てにおいて、様々なリスクが伴います。何らかの事情で、年度の途中で仕事ができなくなれば、施設にご迷惑をおかけすることになります。近年では、それに新型コロナウイルスの感染リスクが加わりました。

日頃から、これらに注意しておかないと、いざという時に仕事ができなくなると大変です。すなわち、仕事がないときでも、緊張感をもって日々を過ごしていかなくてはいけないということです。これは、ある意味でよいことなのかも知れません。

いつ引退すればよいのか、心が揺れる日々がずっと続いてきました。しかし諸般の事情により、あとしばらくは解説者として引退をしないことを決めました。いろいろ考えた結果の結論です。私共の年齢を考えれば、いつまで続けられるかはわかりませんが、できる限りの努力をして継続したいと思っています。

ブログの内容から、心配されていた皆様には、ご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。私共は、関市からの委託を受けて投影を行っているものです。いくら、私共が継続する考えを持ったとしても、最終的にプラネタリウムの投影を継続されるかどうかは、施設の考え方ひとつですが、少なくとも、私共から言い出すことは、しばらくの間ありませんので、ご安心ください。今の気持ちとしては、できるところまで行く。ということです。

今年の夏は、たくさんのおいしい果物を食べることができました。ほとんどはいただきものです。みずみずしく甘くておいしい桃、高価な梨などです。旬の果物は、それを食べているだけで、小さな幸せを感じます。とてもおいしかったので、来年の夏は、自分で取り寄せてみようと考えています。宅配便のスタッフの方には、大変だと思いますが、おいしいものを全国各地から取り寄せることができるのは、今の時代でなくてはとてもできないことですね。

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 8月26日から27日) |

| 8月28日(月) |

前回の投影から1週間後の投影となりました。頻繁に横浜・関市間を往復ている感じです。関市にずっと滞在していた方がのんびりしていてよいのかも知れませんが、一度家に戻り、再び関市まで走ったほうが、経費的には安あがりですし、その間にいろいろなことに取り組むことができますので、メリットはあると思います。 前回の投影から1週間後の投影となりました。頻繁に横浜・関市間を往復ている感じです。関市にずっと滞在していた方がのんびりしていてよいのかも知れませんが、一度家に戻り、再び関市まで走ったほうが、経費的には安あがりですし、その間にいろいろなことに取り組むことができますので、メリットはあると思います。

投影後半部のテーマ解説は、「姿を消した恐竜たち」というテーマです。夏休み中なので、こどもたちにも人気のある内容をテーマ解説にしました。

27日(日)は、午後から施設全体でイベントがありました。この関係で、追加投影を5時に行いましたが、観客はかなり多めでした。さすがにその回には、常連さんの姿はありませんでした。今回のイベントをきっかけに、これから何度も足を運んでくださる方が増えると嬉しく思います。

25日(金)の午前中に設営をしました。最近では設営を終えると、岐阜市との境近くにある、セルフ式讃岐うどんのチェーン店でお昼を食べるようになりました。お店に車を止めて、食事後に約400メートル北西の方向に歩くと、長良川に注ぐ津保川にぶつかります。ほんの少しの時間ですが、アユ釣りを楽しむ釣り人を見てから、ホテルに戻りました。

26日(土)の夜は市民天体観望会でしたが、前回とほぼ同じ天気のパターンでした。午前中は晴れていましたが、次第に雲が多くなり、投影を始める頃には、大粒の雨になりました。雷もなっていたので、屋上に上がるのは危険ということになり、プラネタリウムの投影のみでおしまいとなりました。

イベントがあったために、撤収作業がいつもよりも遅くなりました。車に機材を積むと、岡崎サービスエリアまで車を走らせました。久しぶりに赤福を食べたいと思ったためです。日曜日の夜は、いつも混雑しています。お土産屋さんに並ぶと、残りが少なめでしたが、幸い2箱を買うことができました。そして、これで完売だそうです。私共の後ろに並ぶ人々が、その完売の声を聴いて、うわーっと声を上げていました。ラッキーでした。

今日の未明に自宅に戻りましたが、機材を部屋に運んだり、シャワーを浴びているうちに午前3時頃になってしまいました。それから床に入り、8時には起きました。疲れているはずなのですが、不思議なことに疲れを感じませんでした。午後から卓球練習に取り組み、いつもの日常を取り戻しました。

画像は、上が27日(日)の午後3時の回の入場風景。下は、津保川でアユ釣りを楽しむ釣り人、そしてその下は、ホテルから見た日の出です。 |

|

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 8月19日から20日) |

| 8月21日(月) |

数日前から、台風7号の影響が気になっていましたが、結果として影響を受けることなく横浜・関市間を往復することができました。 数日前から、台風7号の影響が気になっていましたが、結果として影響を受けることなく横浜・関市間を往復することができました。

ただこの影響で、関市では、記録的短時間大雨が降ったようです。関市中之保や関市武芸川付近で、16日(水)に1時間で約100ミリの雨が降ったらしく、大変だったようです。

いつも利用する駐車場では、奥の方に向かって傾斜しているため、その奥の方では、車のタイヤの半分くらいまでが、水につかったとのことでした。このような場合は、放送が入るようで、皆さん急いで車を移動されたとのことでした。

投影日の19日(土)と20日(日)は、両日とも良い天気でした。投影後半部のテーマ解説は、「天体望遠鏡と天体写真」と題して、解説しました。

望遠鏡の構造や種類、そして、天体写真の作例などを解説しました。すべては、私共が実際に撮影したものをスライド化したものです。望遠鏡の構造に関しては、以前作っておいたスケルトンのCGを用いて、光がどのように望遠鏡の中を通過しているかを説明しています。ただ、ビデオプロジェクターの調子がいまひとつで、本来の美しさで動画が表示できなかったのが、少し残念でした。

19日(土)の夜は、市民天体観望会です。昼間の天気がよかったため、たくさんの参加者がありました。しかし、気温が高かったためか、夕方から発生した積乱雲が、投影を始める頃には施設の上空を覆い、雨が降り始めました。雷も鳴ってました。そのせいで、屋上に上がっての天体観望ができませんでした。

参加者の皆様は、天気の急変ぶりに、キツネにつままれたような顔をされていましたが、投影開始前に、天気の状況を説明してありましたので、仕方ないな・・・といった感じで静かにお引き取りいただきました。ゆっくりと、観望会が開催できずに、とても残念でした。画像は市民天体観望会開催時前のプラネタリウム内の様子です。 |

| ポータブル赤道儀 |

| 8月14日(月) |

台風7号の影響で、大気が不安定です。横浜では、数日前から雨が降ったりやんだりです。雨が降るときには、すさまじい強さです。台風本体からの雨雲の一部は、伊豆半島から神奈川県にもかかっているためでしょう。明日の午前中には紀伊半島に上陸しそうですね。 台風7号の影響で、大気が不安定です。横浜では、数日前から雨が降ったりやんだりです。雨が降るときには、すさまじい強さです。台風本体からの雨雲の一部は、伊豆半島から神奈川県にもかかっているためでしょう。明日の午前中には紀伊半島に上陸しそうですね。

湿った空気が流れ込むためか、部屋の中の湿度計は90パーセントを示しています。室温は29度です。

このようなときには、光学機器が要注意です。台風が過ぎ去って湿度が下がった時に、チェックする予定でいます。

今日は午前中に、プラネタリウム投影機の動作チェックと、右の画像にアップした、ポータブル赤道儀の状態をチェックしました。この赤道儀を前回使用したのは、2022年1月4日(火)から1月5日(水)にかけてでした。伊豆半島最南端の石廊崎で撮影した時です。

以来、この赤道儀は使用していませんでした。年を重ねるにつれて、撮影のための遠征に出かける頻度が少なくなってくるということでしょう。

いずれは、誰かに引き継ぐ予定ですが、あと少し使用したいと考えています。名機と言われるマークX赤道儀のベースモデルに、当時発売されていた汎用軸(赤緯軸)を取り付け、その両端にカメラ雲台が付くようになっています。すなわち、2台のカメラを同時に使用します。

乾電池駆動ですが、この赤道儀は省電力設計です。電池はかなり持ちます。予備電池は常に携帯しますが、電源としては、このほかにポータブル電源を持っていきます。トラブルが起きたとしても、いずれかのバッテリーで対応可能です。

ビクセン製の架台部を加工して取り付け、同じくビクセン製の三脚に載せて使用します。セッティングに時間はかかりません。ただし、ポータブルとはいっても、それなりの重量になります。車で運搬するのが前提です。

この赤道儀で、広角レンズから200ミリレンズまでをカバーできます。本格的に撮影する場合は、このほかにもう一台の赤道儀を持ち出します。次に撮影に行くのがいつになるかわかりませんが、9月か10月の新月期に、天気のよい日を選んで、出かけることになるでしょう。ペルセウス座流星群を見ることができなかったので、久しぶりに満天の星たちに包まれたいと思うようになりました。

天気が悪いので、太陽面の撮影ができません。それに費やす時間をすべて絵の制作に回しました。おかげで、7月22日(土)のところで記述した、銀河を描く作業がほぼ終了しました。これから、もう一枚の方に取りかかり、星空の手前に来る、赤い惑星を描く予定です。

|

| ペルセウス座流星群 |

| 8月12日(土) |

台の影響は、横浜ではまだありません。ここ数日、朝のうちは曇っていますが、お昼前から徐々に天気がよくなり、それが夕方まで続きます。毎日同じパターンです。太陽面を撮影する時間帯は、雲が多いので撮影できません。やきもきしながら空を見ています。

ペルセウス座流星群の極大日は、明日13日(日)の17時頃とされています。この時間は、太陽がまだ沈んでいないので、その前後で空が暗くなっている時間帯、すなわち、明日の明け方か、明日の夜が最適ということになります。月は明け方に上ってくるので、月明かりの影響をほとんど受けません。今年は、条件がよいということです。

それらも含めて、流星群はどこからやってくるか、どのあたりの高さを飛ぶのか、元になる天体は何か、どこで見るか、見るときの注意点などを、先月、まなびセンターの投影の時に解説しました。

直近では、2020年のペルセウス座流星群は、石廊崎にて撮影し(この星雑記の2020年8月17日のところにレポートがあります)、2021年のペルセウス座流星群は美ヶ原高原で撮影しました(こちらは2021年8月15日のところにレポートがあります)。昨年はプラネタリウムの仕事の都合で、遠征できませんでしたので、今年はぜひ・・・と思っていました。

しかし、台風7号影響で天気が今ひとつです。先程、卓球練習から戻ってきて、天気予報をチェックしましたが、遠征の候補地として考えていた場所は、すべて天気が思わしくありません。天気がよければ、今日の午後から機材を準備して、出かけてもよいと思っていましたが、結論として、自宅のベランダから見ることにしました。

空の暗い場所で見る流星群は、素晴らしいものです。暗いものまで、たくさんの流星を見ることができますが、横浜の夜空では、そうもいきません。1時間程度眺めるつもりですが、数個でも見えればよしとします。

2001年のしし座流星群の大出現の時に、流星はもうこれでよいというくらい見ましたが、毎年この時期が来ると、ソワソワするのは、プラネタリウム解説者としての血が騒ぐのかも知れません。 |

| 明方ハム |

| 8月10日(木) |

私共には、教え子が何人かいます。彼らに勉強を教えたというわけではありません。彼らに寄り添い、時には悩みを聞きながら、背中を押してあげる程度です。 私共には、教え子が何人かいます。彼らに勉強を教えたというわけではありません。彼らに寄り添い、時には悩みを聞きながら、背中を押してあげる程度です。

その筆頭は、今では国立大学で教授をしています。また、私共と同じく、天文の世界に身をおく者もいます。時々私共を心配して、連絡をくれたりするのは、ありがたいことだと思っています。

岐阜県関市にある、まなびセンターにおいて、2012年5月からプラネタリウムの投影の仕事をさせていただいています。今年で11年目です。

その間に、この施設に出入りする高校生と知り合いになりました。のちに彼は、私共の仕事をサポートしてくれるようになりました。

仕事の合間に、折に触れて、いろいろな話をするようになりました。彼はいま社会人です。仕事をしながら、ある分野の写真に取り組んでいます。それはおそらくライフワークになっていくことでしょう。壁にぶつかったとしても、取り組みをやめることがないよう、アドバイスをしています。

その彼のご両親から、画像のハムを送っていただきました。私共の好物です。

明方(みょうがた)ハムは、岐阜県郡上市で生産されています。国産の豚肉100パーセントを使用し、添加物や保存料を極力使用しない、プレスハムです。

明宝(めいほう)ハムという名称のハムも存在します。同じく郡上市で生産されています。どちらのハムもとてもおいしく、岐阜県民御用達のハムといってよいでしょう。賞味期限は、それほど長いわけではありません。これだけ頂戴すると、その賞味期限を過ぎても食べきれないので、味は少し落ちますが、冷凍保存してしまいます。

フライパンで焼いて食べるのが一番おいしいのですが、それだけではなく、蒸してポテトサラダに入れたり、細切りにして焼きそばとともにいためたりして、食べています。このハムの存在を知ってからは、関市に行ったときに、スーパーでまとめて買ったりしています。

このホームページをご覧いただいている方で、岐阜県に旅する機会がありましたら、ぜひお土産として買って帰るか、あるいは食べてみてください。 |

| 酷暑 |

| 8月8日(火) |

ここ数日間、横浜は大気の不安定な状態が続いています。朝のうちに、にわか雨などもあり、太陽面の撮影もお休みしていましたが、このようなときに限って、ポストフレアループ(太陽フレアにより発生する、フレアの磁力線に沿って伸びるループ状のプロミネンスのこと)が発生しました。撮影できなくて残念でした。

卓球練習で疲れがたまっていたので、この3日間、家の中でじっとしていましたが、さすがに食材が底をつきそうな気配だったので、近所のスーパーまで買い出しにでかけました。すごい暑さです。宮崎の夏を思い出す気温の高さです。しかし、太陽からの熱は、さすがに南国宮崎の方が強烈だったように思います。宮崎で暮らし始めた頃、天気の良い日に直射日光を浴びると、危険を感じるくらいでした(ずっと住んでいれば、それも当たり前になります)。

横浜は、さすがにそこまではいきませんが、家の中でじっとしていても、今日は汗がしたたり落ちてきます。夕方になって、室内の温度計を見ると30度を示していました。湿度76パーセントです。本来であれば、エアコンのスイッチを入れるべきですが、この時間帯から、急激に温度が下がってきますので、大丈夫でしょう。まだ、エアコンのコンセントを抜いたままですし、フィルター類もクリーニングしていません。ほぼ使用していないので、フィルター類の汚れはありません。今年もこのままいってしまうことでしょう。

冷蔵庫の中に、作ったおかずを保管しておいても、2日から3日でダメになってしまいます。冷凍できるものは冷凍しますが、そうもいきませんので、作る量を少なめにしています。また、冷蔵庫の庫内の温度も低めにしました。

お米が底をついたので、いつものように、大磯のお米屋さんにオーダーしました。すぐに精米して、送ってもらいましたが、さすがのおいしさです。食材などは、安いものばかり選んでいますが、お米だけは贅沢しています。そのせいか、外食をしなくなりました。理由は、ご飯がおいしく感じないからです。結果として、節約につながっています。お総菜の値段も上がっているので、できるものはすべて手作りです。しかし、この時期、エアコンなしで台所に立つのは大変です。今日の晩御飯はキーマカレーです。多めに作って、残ったものは冷凍室行きです。

歳を重ねると、夏を越すのが以前よりも大変に感じますが、家の中でグダグダしていると、体がさらになまってしまうので、明日から通常の生活に戻すことにしましょう。体の疲れはすっかり取れました。今日の夜は、加入しているクラブの卓球練習会ですが、参加を見合わせました。 |

| TOYOTA2000GT 1/8スケールモデル制作レポート |

| 8月7日(月) |

TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルですが、現在81号までの組み立てが終わっています。全巻で100号です。8割まで完成したことになります。 TOYOTA2000GTの1/8スケールモデルですが、現在81号までの組み立てが終わっています。全巻で100号です。8割まで完成したことになります。

100号が届くのは、今年の年末の予定ですので、年明けには、完成した姿をお見せすることができるのではないでしょうか。

途中でパーツの不備などがあり、サービスセンターに連絡して、本来のパーツを送ってもらいました。届くまでに時間かかったので、その間、組み立てを中断していましたが、最近になって届いたので、組み立てを再開しました。

途中経過ですが、現在の状況を画像でアップします。

ヘッドライトのユニットまで取り付けたので、やっと車のエクステリアまわりが姿を現しました。リトラクタブルヘッドライトは、収納された状態になっていますが、リモコンでポップアップ/ダウンができるようになっています。

動作はすでに確認済みですが、全て組み立てた後で、作動するかどうかは、配線をすべて接続してみないとわかりません。

下の画像で、背景にノートパソコンとワイヤレスマウスが写っていますので、車の大きさとの比較ができると思います。ノートパソコンの画面サイズは15インチです。

右の画像のとおり、ダッシュボードはローズウッドの質感まで表現されています。ステアリングを回せば、タイヤも連動するようです。また仮組の状態なので、未確認です。

細身のステアリングは、当時の主流だったように記憶しています。それにしても、径が大きいように思いました。

運転席では、クラッチ・アクセル・ブレーキペダルまで再現されています。

車の底部から見た画像はありませんが、X型バックボーンフレームをはじめ、ディテールの表現はとても良いと思いました。

リアのトランク部のマットの下には、スペアタイヤが収納されています。見えないところまで、丁寧なつくりだと思います。

それにしても、私共の年齢になると、ピンセットの先端で、1ミリに満たないパーツをつまみ、それを受ける側のパーツに押し込む作業は、細かいものが見づらいので、時間がかかってしまう作業です。これ以上、年齢を重ねると、この模型を完成させるのは無理があるかも知れません。ちょうどよいタイミグで製作に取り組んだと思っています。

この車が発売された当時、私共は高校生でした。当時はサラリーマンといえども、高根の花と言われていた超高級車です。フェアレディーZをはじめ、国内のスポーツカーの多く、そしてロータス・ヨーロッパなど、海外の代表的なスポーツカーは、当時目にしましたが、この車だけは、走っている姿を見ることはありませんでした。実物を手に入れることなど、とてもできませんので、このサイズの模型を作り、眺めているだけでも充分です。

|

|

|

| 阿久津観測所レポート(セブ島 フィリピン 8月1日) |

| 8月1日(火) |

セブ島在住の阿久津富夫氏から送られてきた画像の一部を紹介します。上から、木星、月面(Mons Rümkerという大小のドーム状の地形群で部分的に噴出した溶岩がゆっくりと固まってできたものとみられます。金星にも似たようなドーム状の地形が存在します。私共がイラストで表現したものがこちらです)、そして観測施設の敷地内で、大きく育ってきたバナナです。

木星と月面は、45センチニュートン式反射望遠鏡での撮影ですが、鏡に多少問題があり、修正用のパーツを日本から取り寄せているそうです。確かに、木星面はごくわずかにシャープ感が損なわれているようにも見えますが、さすがに阿久津氏の画像です。クオリティーの高さは折り紙付きです。 |

|

|

|

| 入場者とのやり取り |

| 8月1日(火) |

関市まなびセンターにおいて、プラネタリウムを見に来てくださる方の約半分は、以前に何度か見に来られた方々のようです。入り口から入ってきて、席を探すわけでもなく、ドームスクリーンやビデオプロジェクターの画像を見上げやすい位置に、自然に席を確保されます。

あとの半分は、初めての方々です。スタッフが入場者を誘導します。スタッフが別の対応で忙しいときは、投影に影響しない範囲でお手伝いをします。29日(土)の午後の回の投影時に、2人の女性が入ってきました。どの席に座るか迷っていましたので、私共が案内しました。定員は100名です。すでに、ある程度のお客様が着席していました。「このあたりの席が見やすいですよ」 「ありがとうございます」 「でもどうせ、5分もすれば気絶してしまうので、どこの席にお座りいただいても、あまり関係ないですけどね・・・」 「あはははは・・・」。

投影終了後に、その二人の女性から声をかけていただきました。「最後まで頑張ってみましたよ・・・語り口もとてもソフトでした」 「それはありがとうございました」 (・・・心の中で)(頑張ってみたということは、眠気を必死にこらえたという意味ですよね・・・ プラネタリウムの投影というものは、本来頑張ってみるものなのかな?・・・まっ いいか)。

投影開始時の場内案内の説明の中で、このような声質でお話ししますので、眠くなる方がたくさんいらっしゃいますが、そのまま寝せてあげてください。といったようなことをコメントしています。観客の皆様は、にやにやしながら、その案内を聞いています。

プラネタリウムのドーム内は、生理的に眠たくなる条件がたくさんそろっているので、眠ってしまっても仕方のないことでしょう。これまでは、観客の皆様が眠くならないように、いろいろ工夫して投影をしていました。しかし最近は、それにこだわらないようになりました。ただ、困ることがひとつあります。それは、寝息やいびきをかかれることです。

私共は解説時に、話と話の間の「間」を取ります。そして「間」というのは常に一定ではなく、話の内容や、話のリズムに応じて、短くしたり長くしたりしています。星を説明する矢印ポインターも、その動きに同調させて、リズミカルに動かした、ゆっくり動かしたりしてメリハリをつけています。

その「間」を取ったところに、タイミングよく、寝息やいびきが入ってしまうと、解説のムードがぶち壊しになってしまいます。プラネタリウムの投影というのは、解説中でもいろいろなハプニングが起こるので、神経を使う仕事だと思います。全力投球ではなく、肩の力を抜いた、解説を常に心がけています。これは卓球と同じです。

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびンセンター 岐阜県関市 7月29日から30日) |

| 7月31日(月) |

7月29日(土)から30日(日)にかけて、岐阜県関市のまなびセンターにおいて投影を行ってきました。6月の投影日が10日(土)から11日(日)にかけてでしたので、約1か月半ぶりの投影でした。暑かったです。設営は29日(金)の午前中に行いましたが、施設に入る際に、駐車場で確認した、車の外気温時計は40度を指していました。初めて見る数字でした。 7月29日(土)から30日(日)にかけて、岐阜県関市のまなびセンターにおいて投影を行ってきました。6月の投影日が10日(土)から11日(日)にかけてでしたので、約1か月半ぶりの投影でした。暑かったです。設営は29日(金)の午前中に行いましたが、施設に入る際に、駐車場で確認した、車の外気温時計は40度を指していました。初めて見る数字でした。

熱気の逃げ場がない感じでした。今日は自宅にいますので、比較はできませんが、横浜の方が涼しく感じます。私共では、この夏になってから、まだ一度も冷房のスイッチを入れたことがありません。もちろん昼間は暑いのですが、じっとしていて汗がしたたり落ちるレベルではありません。私共は冷房が苦手なので、多少暑くても自然の風の方が安心です。

コスモホールと呼ばれるドームの直径は12メートルですが、2重構造になっており、その上は同じくドーム状の屋根に覆われています。直射日光でその屋根が熱せられるために、プラネタリウムのドーム内も暖められ、冷房があまり効きません。このようにドーム内が暑くなったのを初めて経験しました。しかし、熱気は上の方だけです。客席付近は、それなりに快適だったようです。

テーマ解説は「ペルセウス座流星群について」です。お盆の時期を中心としてみられる流星群について、その起源や見るときの注意点などを解説しました。夏休み中だったので、入場者は比較的多かったように思います。

常連のお客様と話をする機会も増えてきました。近隣の市から毎月、両親に連れられてやってくる小学校2年生の児童は、投影が終わると、必ず私共に質問をしてきます。その質問に答えるとともに、いろいろと話をするのですが、その子の両親は、そのやり取りをやさしく見守っている感じです。 常連のお客様と話をする機会も増えてきました。近隣の市から毎月、両親に連れられてやってくる小学校2年生の児童は、投影が終わると、必ず私共に質問をしてきます。その質問に答えるとともに、いろいろと話をするのですが、その子の両親は、そのやり取りをやさしく見守っている感じです。

29日夜の市民天体観望会の観望対象は、月でした。久しぶりによく晴れたため、参加者がかなり多めでした。月が出ていたにもかかわらず、空が澄んでいたため、星をもよく見えていました。ここでも常連のお客様と話をすることができました。

私共も含めて、このようなご時世の中では、生活していくのにたくさんの不安や悩み事を抱えます。しかし、お互いに、天文には全く関係ない世間話をする中で、私共も、多少なりとも元気を取り戻すことができるので、ありがたいことだと思っています。気温が高かったために、いろいろな意味で、かなり気を使った2日間の投影でした。

画像は上から、外から見たプラネタリウムと天体観測施設のドーム、天体観測施設内部の望遠鏡、そして、天体観望会開催時の、観客の皆様の入場時の様子です。

|

| 夏場の太陽面撮影 |

| 7月25日(火) |

気象庁は、7月22日(土)に関東甲信と東北が梅雨明けしたとみられる。と発表しました。以来天気の良い日が続いています。横浜は毎日青空です。そしてうだるような暑さです。梅雨が明ける頃には、富士山がよく見える日が多くなります。今日もそうでした。風もなく、まさに富士登山日和ではないでしょか。この時期になると、登った当時のことを思い出します。

私共のホームページの、星雑記(エッセイ集)に、番外編として「富士登山体験記」をアップしていますので、よろしかったらご覧ください。2001年7月4日(水)のことでした(そのあとも何度か登っています)。あれから、22年が経過したことになります。無理をすれば、今でも登ることができるかも知れませんが、登山をする気にはなりません。リュックをはじめとした登山の道具は、押し入れの中です。

太平洋高気圧に広くおおわれているときには、気流が穏やかなはずですが、太陽面を見る限り、そうとも言い切れません。ミューロン21センチ反射望遠鏡で、拡大撮影をこのところ毎日試みてはいますが、満足した画像を得ることができていません。昨年以前に比べると、今年は気流の状態の良い日が少ないように感じています。

また、撮影の開始時は、比較的気流が安定しているのですが、時間が経過するにつれて、像が乱れてくる傾向にあるようです。鏡筒に触ってみると、温度が上がっているようです。おそらく筒内で乱気流が発生しているためでしょう。さすがにこれだけ暑いと、そうなるのでしょう。近所の家の空調の室外機による気流の乱れの影響もあるのかも知れません。

夏の暑さの熱源である太陽を見るのですから、体力もかなり奪われます。しかしベランダの庇のおかげで直射日光が多少は緩和されます。そのおかげで毎日撮影を続けることができています。明日からは、もう少し早起きして、撮影を開始することにしたいと思います。本日撮影した画像は、こちらです。 |

| 銀河を描く |

| 7月22日(土) |

金剛力士像の背景になる、銀河を描いています。下でも記述したとおり、30号キャンバスに2枚同時進行で制作を行っています。1枚目は、星空が背景でしたが、2枚目は銀河です。

渦巻銀河はエッジの部分がぼけているので、エアブラシで描いた方が表現の自由度が高まります。しかし、現在の取り組みでは、エアブラシは使用しないことにしています。幸いなことに、アクリル系の絵の具は、キャンバスと相性が良いようです。発色もそうですが、グラデーションに関しても、イラストボードよりは表現がしやすいように思います。

半分ほど進みましたが、今のところイメージ通りの渦巻銀河を描くことができています。全体像が姿を現したら、その時点で色調整やディテールを仕上げ、より本物に近い銀河に見せるつもりです。納得がいくまで、充分に時間をかけて仕上げる予定です。

このところの横浜は、雲は多いものの、午後からよく晴れるパターンの天気が続いています。太陽面の撮影は午前中に行わなくてはいけません。ベランダの庇に太陽が遮られる時間が、今頃は11時過ぎになるためです。撮影の準備をしていると、曇ってしまうことが多く、満足に撮影がができていません。今日もそうでした。

撮影の準備を終わって、太陽を導入したあたりから、雲が通過していきます。しばらく様子を見ていましたが、状況が改善されずに、あきらめてしまいました。片づけを始めたら晴れてきましたが、時間切れでした。皮肉なのもですね。自らの思い通りにならないのは、まるで人生と同じです。 |

| 星を描く |

| 7月14日(金) |

今年4月中旬から着手した絵ですが、2枚同時進行で描いています。大きさは30号キャンバスです。これまで描いたどの絵よりもサイズが大きなものです。5月25日(木)のところでも記述したとおり、1枚目の絵のモデルは、阿修羅像(奈良市興福寺)です。もう1枚は、金剛力士像です。どちらも背景になるのは宇宙です。

1枚目の背景になる、星空をやっと描き終わりました。約2か月半かかっています。漆黒の闇の中に、おびただしい数の星屑を、面相筆1本で描きました。本来であれば、スパッタリングという技法、あるいはエアブラシを用いれば、かなりの短時間で星空を仕上げることができるでしょう。しかし、あえて、面相筆で仕上げました。

星の点をどれだけ打ったでしょうか。手で描いているので、必ずムラが生じますが、そのムラは、ちょうど天体写真で見る暗黒帯のようにも見えます。広角レンズで撮影した星空のようです。まさにそのような仕上がりを目指して描いてきたものですが、ほぼイメージ通りになったかなと思っています。

これから、あと1枚の方の背景に取りかかります。そちらの方の背景になるのは、渦巻き銀河です。どのように描くかは、まだ決めていませんが、おそらく前述の手法で大丈夫でしょう。

スペースアートは、以前、エアブラシを使用して描いていましたが、その時のノウハウが今になって、このような絵に生かされている感じです。風景画で得たノウハウも併用して、今回の2枚を仕上げることになるでしょう。時間はかなりかかりそうです。

しかし、関市まなびセンターでの投影と、そのコンテンツ制作の時間を除けば、自由に使えます。時間はかかりますが、卓球練習、ピアノ練習もとともに、絵の制作にも継続的に取り組んでいく予定です。 |

| ラバー交換 |

| 7月5日(水) |

卓球用ラケットのラバーを交換しました。ラバーとはラケット面に貼りつけるゴムのことです。主に4種類のラバーが存在します。裏ソフトラバー、表ソフトラバー、粒高ラバー、そしてアンチスピンラバーです。自分の戦型に合わせてラバーをチョイスします。

これまでは、ネット上でラバーを注文して、届いてから自分で貼りつけていました。しかし、最近では、上大岡の駅前にある卓球用品の専門ショップで購入するようになりました。ラバーの貼りつけをサービスでやっていただけるからです。20分程度かかるために、その間、近くのスーパーマーケットで食材の買い出しなどを済ませてしまいます。

私共は、卓球台の近くから離れずにプレイする、前陣速攻型という戦型です。これに適したラバーというと、裏ソフトか表ソフトになります。裏ソフトは、ラバーの表面が平坦でボールの回転をかけるのに適しています。一方、表ソフトは、シートの表面にたくさんの粒があり、球離れが早く、早い打球を打つのに適しています。

これまでは、フォアハンド面、バックハンド面にそれぞれ裏ソフトラバーを貼っていましたが、最近になって、バック面に表ソフトラバーを貼っています。このラバーは、ラケットを振るときの角度の調整が難しいラバーです。以前にも何度か使ったことがあるのですが、前述のとおりで、1日で使用するのをやめてしまいました。

最近になって、裏ソフトに近い性質を持つ、表ソフトラバーが発売されたため、現在はそれを使用して、自分のスタイルに合うのかどうかをテストしている最中です。

ラバーは、練習時間等に応じて、寿命が異なります。一般的には1から2か月、練習量が少ない場合でも2から3か月とされています。ラバーは、ボールの接触面が徐々にすり減り、回転性能などが悪くなります。

私共が中学・高校時代は、ラバーの種類も少なく、選択肢は多くありませんでした。しかし、現在では様々な種類のラバーが出回っており、その中から自分に適したものをチョイスするのも一苦労です。そしてラケットとの相性もあります。同じラバーでも、使用するラケットにより、球の飛び方や弧線の描き方(ボールの軌道)も異なります。

様々なラバーを試打できればよいのですが、そのような機会はありません。ネット上の口コミやレビューを参考にして、チョイスすることになります。今回チョイスしたラバーは(フォア側のみ交換)、評判は良かったのですが、使用してみた感想としては、交換前のラバーの方が私共には合っていたように感じました。同じメーカー製ですが、型番が異なります。

微妙な感覚ですが、自分のラケットにラバーを貼り、打ってみるとその違いがよくわかります。ラバー自体は1枚数千円するので、しばらくはこのラバーでプレイすることにしました。自分に最も適したラバーをチョイスできるようになるまで、あと少しです。・・・にしても、最近は上達のスピードがかなり落ちているように思っています。自らの年齢を考えると、そろそろ限界が近づいているのかも知れません。 |

| ピアノ練習 |

| 7月2日(日) |

昨年の9月下旬から始めたピアノ練習ですが、10か月が経過しました。鍵盤のドレミの位置もわかりませんし、楽譜も読めませんでした。楽譜は今も読むことができません。練習の1曲目として選んだ曲は、中島みゆきの「糸」です。YouTobeのピアノレッスン動画を参考にしながら、独学で練習を始めました。

手本とした動画は、練習の途中でおしまいになっていました。仕方がないので、ほかの動画を見つけて、最初からやり直しました。左手に音を足したバージョンで練習したため、時間がかかってしまいました。やっと最近になって、最初から最後まで弾けるようになりました。ペダルの踏み方が、まだよく理解できていませんが、そのペダルも含めてです。今後は、さらに滑らかに弾けるようになること、ミスを少なくすること、曲の持つイメージをきちんと表現できることなどを目指します。

2曲目の練習に入りました。選んだ曲は、井上陽水の「少年時代」です。楽譜もダウンロードしました。練習の動画を見ながら、譜面上に、ドレミの音階や、どの音をどの指で弾くのかなどを書き込む作業から始めています。このような地道な作業を繰り返しているうちに、楽譜はいずれ読めるようになると思っています。

今は、わからないことだらけです。わからないことがあると、ネット上で調べるのですが、肝心なことがなかなか出てきません。もどかしく思っているところです。以前にも記述したことがあるのですが、初心者向けとしながらも、知っていることを前提に記述されている記事が多く、簡単なことを調べるのにも時間がかかっています。

私共にとっては、楽譜よりも、天文学の英文の専門書を読んだ方がまだ楽です。英文の専門書も、最初は全く読めませんでしたので、分厚い辞書を片手に、知らない単語に突き当たるたびに、辞書を引きながら読みました。勉強していた当時は、位置天文学の参考書は国内にありましたが、日食計算に関して詳しく記述されたものはありませんでした。

数年間かかって、それらの本を翻訳することと、計算の例題を解くことを同時にしたおかげで、後に、世の中にパーソナルコンピューターが登場した時に、いち早くプログラムを開発し、実際の計算に役立てました。それまで、関数電卓で1週間かかっていた計算が、わずかに数分で答えが出てきたときには、その威力に驚いたものでした。

現在、その時に開発したプログラムは、株式会社アストロアーツから発売されている、エクリプスナビゲータというソフトウエアの心臓部に生かされています。日食を高精度で計算するものであり、私共の開発したプログラムを移植していただきました。

天文計算に関しては、今は記憶のはるか彼方です。楽譜をこのようなプロセスで読めるようになるのかどうかはわかりませんし、楽譜を見ながらピアノを弾けるようになるとも思えませんが、できり限りの挑戦は続けていきたいと考えています。少なくとも、今年中にあと1曲レパートリーを増やせればと考えています。 |