| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 8月7日から8日) |

| 8月9日(月) |

先月に引き続き、今月も無事に投影を行うことができました。8月7日(土)から8日(日)にかけて、メガスターゼロ投影機を仮設して投影を行いました。 先月に引き続き、今月も無事に投影を行うことができました。8月7日(土)から8日(日)にかけて、メガスターゼロ投影機を仮設して投影を行いました。

ペルセウス座流星群の極大日がまもなくです。投影後半のテーマ解説では、この話題について取り上げました。流星群はどこからやってくるのか、どのくらいの高さで光るのか、見る場合の注意点などについて解説しました。

新形コロナウイルス感染防止のために、観客の皆様を定員の半分以下に制限しての投影です。投影が終わると、施設のスタッフの皆様により、シートの除菌、ドーム内の換気などが行われ、次の投影に備えます。人数が制限されているにもかかわらず、夏休み期間中なので、予想以上の観客の皆様にご覧いただくことができました。

8月7日の夜は、市民天体観望会です。天気が不安定であったため、屋上において実際の星空を見ることができるかどうかが心配でした。夜の部の投影が終わって屋上に上がると、空は黒い雲に覆われていました。しかし、それらの雲は次第に移動し、金星や夏の星たちが見えてきました。遅くまでいた参加者の皆様は、楽しむことができたようでした。

久しぶりに近隣の都市から、プラネタリウム解説者の見学がありました。約1年半ぶりにお会いしましたが、元気そうでした。時間をかけて、はるばる見に来てくださるので、ありがたいことだと思っています。

前回の投影から、さほど日数が経過していなかったため、声の調子も悪くなく、本来の解説ができる状態に仕上がっています。しかし、一方で新型コロナウイルスの感染拡大がおさまらないため、9月の投影ができるかどうかは、現時点では不透明でしょう。定期的に投影をすることが、私共にとってもハードウエアにとってもベストの状態を維持できるので、予定通り実施できることを願っています。 |

| 再開(仮設プラネタリウム 関市まなびセンター 岐阜県関市 7月24日から25日) |

| 7月26日(月) |

新形 コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、その後も岐阜県に発出されたまん延防止重点措置などにより、プラネタリウムの投影ができませんでした。しかし、岐阜県がこの対象地域から除外されたことなどにより、この7月から投影が再開できることとなりました。 コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、その後も岐阜県に発出されたまん延防止重点措置などにより、プラネタリウムの投影ができませんでした。しかし、岐阜県がこの対象地域から除外されたことなどにより、この7月から投影が再開できることとなりました。

2020年1月18日(土)から19日(日)に投影を行って以来、約1年半ぶりに、7月24日(土)から25日(日)までの2日間の日程で投影を行いました。

投影を休止している間に、まなびセンターのスタッフの皆様も、人事異動等により顔ぶれが変わっていました。また、感染拡大防止の観点から、プラネタリウムに入場できる人数を制限するなど、これまでとは異なる環境での投影となりました。

それでも、この1年半投影ができなかったために、楽しみにしてくださっていた方々も多く、この2日間で予想していたよりも多くの皆様に、プラネタリウムで投影される夏の星空を楽しんでいただきました。

中には、投影終了後に、私共にあいさつに来られ、「ファンなんです・・・」とおっしゃってくださる方も何人かいて、大変うれしく思った次第です。

投影ができない間、いつお呼びがかかっても大丈夫なように、発声練習を欠かしませんでした。また、コンテンツに関しても、全ての予定に対応できるように準備してありました。しかし、心配事がなかったわけではありません。

投影機を含めた、ハードウエアについては、定期的に動作チェックなどを行っていました。しかし、いざ、現場に入って設営を行ってみると・・・さて、このコネクターは、どこに接続するやつだったっけ・・・などと戸惑うこともたくさんありました。何事もなく無事に2日間が終わってホッとしているところです。いつも設営・撤収をサポートしてくれる地元の「教え子」に、今回も大変助けられました。

発声練習はしていたものの、実際に本番でマイクを通して声を出してみると・・・こんなに大きな声を張らないとダメだったっけ・・・と思った次第です。解説をする内容や、投影の最初に行う、場内案内などは、すっかり忘れてしまっていました。言葉を選びながら、そして思い出しながらの解説となりました。それはまるで、しばらく使用していなかった車に久しぶりに乗り込み、ディスクブレーキの錆などを落としながら走行しているような感じでした。

2回ほど解説を終わると、だいぶ感覚のほうは戻ってきました。2日目の1回目の投影では、声質も含めて、ほぼ元通りのクオリティーの解説ができるようになっていました。声の「錆」もすっかり落ちたようでした。定期的に投影をしていないと、クオリティーを下げてしまう。ということの証拠です。

まなびセンターのほうから、投影を再開すると聞いて、正直、心の中では「引退」の2文字をいつ切り出すか、揺れ動いていました。何のために、この年になっても仕事をしているのか、このようなご時世において、果たして、私共がプラネタリウムの解説をすることは必要なのだろうか、などさまざまなことが頭をよぎりました。しかし、実際に2日間の投影を終えて、今想うことは、体と、私共を取り巻く環境が許す限り、続けるべきだろうと判断しています。

私共の投影が、人様のお役に立っているとは思えませんが、それでもほんの一時でも、投影される星空をご覧いただいた、皆様の心が少しでも癒されるのであれば、それでよいのではないかと思いながら、解説をさせていただきました。久しぶりの投影で、体力と神経を使いましたが、解説台に立てたことを感謝している次第です。

新型コロナウイルスの感染拡大が、また広がれば再び投影中止になる可能性がありますが、できる限り、予定通りに投影が行えることを願っています。 |

| 風景画29作目(大荒れの磯崎海岸) |

| 7月9日(金) |

苦しみながら描いた、海を題材にした風景画です。記憶があいまいですが、台風か大型の低気圧が通過した後の、大荒れの磯崎海岸を題材にしました。私共の生まれ故郷のひたちなか市の海岸です。沖合を行く貨物船はシンガポールの船舶とみられます。その時に見た光景とは、色合いがかなり異なりますが、独自の色合いで表現してみました。

キャンバス撮影時の環境により、水平線付近の雲の描写に筆跡が見られますが、肉眼でキャンバスを見ている限りは、筆跡はほとんど目立ちません。また、白波に見られるピンク色は、カメラの特性か、画像処理の時点で発生した色であり、本来は淡いブルーで描いています。

以前から波をテーマにした風景画を描いてみたいと考えていました。ハードルはかなり高いのですが、ここを通過しないと先に進めないような気がしていたためです。描いてみたら、予想通り大変でしたし、うまく描けたとも思っていません。試行錯誤を繰り返し、やっとここまでですが、これ以上取り組むとすると、全てを消して、最初から描きなおしになりそうだったので、筆をおきました。納得していませんが、今回はここまでです。いつか気が向いたら、再度別の絵で、このような荒れた波の絵に挑戦してみたいと思っています。

これまでにも何度か記述していますが、こどもの頃の夏休みは、台風が過ぎ去った翌日をとても楽しみにしていました。磯崎海岸に隣接する阿字ヶ浦海水浴場に大きな波が立つからです。小学校高学年になると、その大波にボディーサーフィンで乗れるようになります。今だったら、そのような大波の時には、確実に遊泳禁止になっていることでしょう。

私共がこどもの頃には、遊泳禁止はなく、また、地元のこども達がそのような大波で波乗りをしているのを、止める大人もいませんでした。おそらく地元のこどもたちは、そのような状況で遊んでいても、おぼれるようなことはないだろうと思っていたのではないでしょうか。

大荒れの磯崎海岸を久しぶりに見ましたが、これほどの大波の中で遊んでいたのか・・・と思った次第です。今の地元のこども達、あるいはサーファーが同じような行為をしていたとしたら、危ないからやめなさい・・・と止めていることでしょう。

20号キャンバスにアクリル絵の具で描きました。前作が完成したのは、5月20日(木)のことですから、約1か月半で完成したことになります。思っていたよりも早く完成しました。 |

|

| ブロッキング・フィルターのチェック(LUNT100Ha太陽望遠鏡 6月24日 ひたちなか市) |

| 6月27日(日) |

長年使用してきたHα太陽望遠鏡のブロッキング・フィルターが劣化し、見え味が著しく悪くなってしまいました。 長年使用してきたHα太陽望遠鏡のブロッキング・フィルターが劣化し、見え味が著しく悪くなってしまいました。

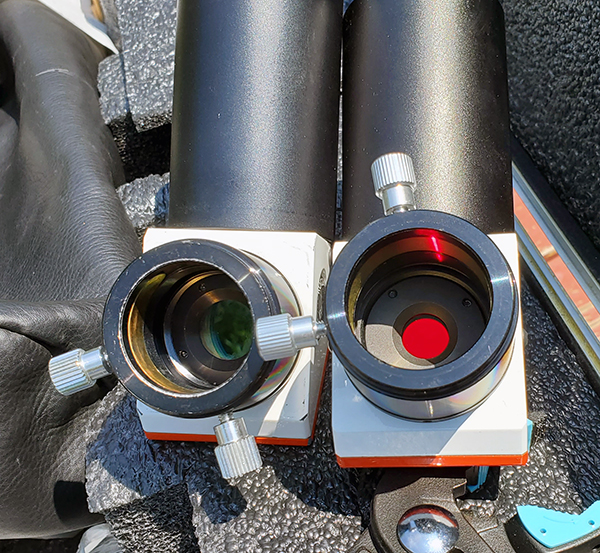

このパーツ(右の写真の赤い直線が入っている白いパーツです。パーツの付け根から上に伸びる黒いチューブが、接眼部への接続部、パーツ右側の黒い短いチューブが接眼スリーブです。ここに接眼鏡を差し込みます。常用している接眼鏡はペンタックス製

XW20です)は、注意して保管していても4年程度で劣化してしまうようです。新たにブロッキングフィルターを入手しました。今回のものが3本目です。

望遠鏡自体はアメリカ製です。アリゾナ州ツーソンにある会社で、太陽望遠鏡や関連商品の製造販売を行っています。

望遠鏡は、日本国内でも入手できますが、本機はアメリカから調達したものです。このようなルートで入手したものは、国内の代理店では、パーツのみの注文には応じてくれないようでした。したがって、今回のパーツもアメリカから個人輸入品として購入したものです。

LUNT社のホームページを確認すると、注文した時点では、在庫がなかったようです。それに、日本国内に代理店が存在するためか、ホームページを利用しての日本からの注文は、受け付けないようになっていました。

仕方がないので、時々利用するアメリカの望遠鏡ショップに、ネット上からオーダーしました。3月5日(金)のことです。パーツが届いたのは5月28日(金)のことです。約3か月弱待たされたことになります。在庫がなかったことと、コロナ禍の影響で到着が遅くなったようでした。2本目を購入した時には、2週間程度で届きました。 仕方がないので、時々利用するアメリカの望遠鏡ショップに、ネット上からオーダーしました。3月5日(金)のことです。パーツが届いたのは5月28日(金)のことです。約3か月弱待たされたことになります。在庫がなかったことと、コロナ禍の影響で到着が遅くなったようでした。2本目を購入した時には、2週間程度で届きました。

特に海外のショップからネット上で買い物をするのは、いろいろとリスクが伴いますので、細心の注意を払っての買い物となりました。

左の写真は、新旧2本のブロッキング・フィルターを並べたものです。接眼鏡を差し込む側から見たものですが、フィルターの色が全く異なるものであることに気が付きます。

左側の古いほうのブロッキング・フィルターに見える青みがかったフィルターは、エネルギー・リジェクション・フィルターと呼ばれています。劣化が顕著なのは、いつもこのパーツです。LUNT社のホームページでは、このパーツのみも販売されていますが、前述の通りで日本からは、入手できません。

同社からは、その交換の方法も、動画化しアップされていますので、このパーツが劣化するのことは、承知の上なのでしょう。

新しいフィルターと古いフィルターを比べてみました(写真下)。接眼部の反対側(すなわち望遠鏡への接続部分側)に今回のものはフィルターが入っています。こんなに透明感のある色だったのかというのが、並べてみた時の感想です。色も、深いブルーでした。

空が晴れていたので、望遠鏡を太陽に向けて、見え味をチェックしました。コントラストもよく、太陽面のダークフィラメントやプロミネンスなども本来の見え方を取り戻していました。

気のせいか、これまでの2本よりも、コントラストが上がっているように思いました。赤道儀架台のリモコンを利用して、太陽像を端のほうにもっていくと、見え方が変わってきます。これを繰り返すことにより、フィルターのどのあたりに、波長の半値幅のムラがあるかが把握できます。ムラはある程度避けられませが、比較的少ないような印象を受けました。

しばらく使用しないと、本来の性能はわかりません。ブロッキングフィルターは、個体差も大きいので、見え味の悪い個体に当たると、望遠鏡本来の性能を発揮できません。リスクのある買い物となりますが、見え味がチェックできたので、一安心です。

今後、本格的に太陽面の撮影に使用するようになるでしょう。

|

| 星景写真(北斗七星と北極星) |

| 6月19日(土) |

先日撮影しておいた最後の画像です。何の変哲もない写真ですが、星景写真の1枚として記録にとどめておくことにしました。 先日撮影しておいた最後の画像です。何の変哲もない写真ですが、星景写真の1枚として記録にとどめておくことにしました。

カメラと三脚だけで、このような写真が撮影できるようになったので、本格的に星景写真に取り組むことも視野に入れておこうと考えています。今月の天体写真はここまでです。また来月、機会があれば撮影に行きたいと思っています。

画像を処理してみると、画面左下の低空の赤い色が目につきます。光害の影響の少ない領域でしたので、薄雲が出ていたのかも知れませんが、現場の状況を配慮すると、光源はおそらく車のヘッドライトでしょう。画像処理の段階で、ほかの領域の色になじませてしまおうとも思いましたが、星景写真であることを配慮し、思いとどまりました。

画面左上に、西の空に傾いた北斗七星、右端中央部付近に北極星が見えています。

写真のデータ

北斗七星と北極星

2021年6月8日22時35分から22時46分

10sec×46フレーム

うち16フレームにディフュージョンフィルター使用

総露出時間7分40秒

EOS 1DX HKIR Ef24mm f/1/4L ⅡUSM

絞りF3.5 ISO5000

周辺部トリミング

Sequator・Photoshop CS6で画像処理 |

| 再処理 |

| 6月18日(金) |

画像を2枚再処理しました。フラット補正もうまくいきましたので、この2枚の画像はトリミングしていません。最周辺部までほぼ完璧に補正することができました。画像の荒れもだいぶ改善されましたが、まだ若干の荒れが残っています。これを取り除くのが、これからの課題となります。だいぶ回り道をしてしまいました。しかし、問題をクリアーするために、様々なケースを実験したため、これまで以上に画像処理に関して、理解が深まりました。

さそり座のアンタレス付近は、光害の影響を多少受けるエリアでの撮影でしたので、さらに空の暗い場所で、もっと露出をかければこれより良質の画像が得られるのではないでしょうか。機会があれば、例えば石廊崎などで撮影にトライしてみたいと思っています。フラット補正とダーク補正にこれまで使用していたソフトウエアは、EOS6D

HKIRとは相性が少し悪いようです。このため、今回は別のアブローチでこれらの画像を処理しています。画像の撮影データなどは、下の6月16日(水)のところと同じものです。これでやっと風景画に専念できます。 |

|

|

|

| 底なし沼 |

| 6月17日(木) |

昨晩は夜遅くまで、下で記述した2点の天体写真の画像の再処理を行いました。フラット補正用のデータを撮影しなおし、フラット補正とダーク補正を行った画像をコンポジットしなおしました。

結果、フラット補正はうまくいきました。300枚以上の画像を重ね合わせても、最周縁部まで補正する必要がないレベルで完璧に調整できていました。原因として考えられるのは、これまで使用してきたEOS

5D MarkⅡとEOS 6D HKIRのカメラボディー背面にあるモニターにおける、ヒストグラムの表示方法の差によるものとみられます。これまでの感覚で、このレベルなら適正だろうと思っていた露出よりも、さらに早いシャッタースピードを切った場所に、フラット補正用画像の適正露出がありました。ただ気のせいか、目視した画像は、以前の適正露出のものは、今回よりももっと明るいものであったような気がしています。

フラット補正の適正露出に関しては、解決したのですが、それと引き換えに、コンポジットした画像が、これまで以上に荒れてしまいました。原因はよくわかりませんが、おそらく、フラット補正用の画像をもっと滑らかなものにしなくてはいけないように思っています。今晩以降に、再度テストしてみるつもりです。恐ろしく時間のかかるる作業ですが、この問題をクリアーしないと次のステップには進めません。まるで、底なし沼にはどっぷりとはまってしまったようです。

はまってしまっている沼は、ほかにもあります。一番長くはまっていて脱出できないのは、プラネタリウム関連の仕事の沼でしょう。いまだに到達点を見出すことはできていません(そもそも到達点などない)。その一方で意欲のほうも次第に薄れてきてしまっています。限界が近づいているのではないでしょうか。ほかにも風景画の沼、卓球の沼などがあります。いずれも底なし沼です。第三者に沼の外側からロープを投げてもらわないと、抜け出すことができないように思っています。いずれも興味深い分野ですが、同時に苦しさも味わっています。もがけばもがくほど大変です。

しかし、悪いことばかりではありません。試行錯誤を続けている間は、脳が休みなく働いていますし、卓球の場合は、さらに体までもが激しく動いています。卓球の場合は、相手から返球されるスピードも速く、反射神経を研ぎ澄まし、動体視力を高める訓練にもなっているように思います。認知症の予防にもなっているのではないでしょうか。時々練習相手をお願いする方は、高校時代にインターハイに出場した経験があるそうです。私共の調子がよいときには、互角に打ち合うことができます。相手にとって不足はありませんが、普段の練習相手とプレイするときの、約3倍は体力を消耗します。だいぶ筋肉質の体になってきました。いずれにしても、早く画像処理の問題から脱出しなくてはいけませんね。

近日中に、蛍を見に行くつもりです。近くに自然観察の森があり、そこに蛍がたくさんいます。既に削除してしまいましたが、この「星雑記」の前身である「プラネタリウム雑記」の最初の話題は、蛍でした。2008年6月13日(金)のことです。今から13年前、当時は早期で定年退職し、独立して事業を立ち上げたばかりでした。まるで社会からおきざりにされてしまったような感覚と、事業がはたしてうまくいくのだろうかという不安が入り混じり、イライラしていたように思います。そのような精神状態を、蛍が少しばかり癒してくれました。 |

| 天体写真2点 |

| 6月16日(水) |

先日撮影した画像の中から、200mm望遠レンズで撮影した画像を2枚アップします。ただし、画像処理の結果には納得できていないので、後日再処理して差し替えるかも知れません。撮影時には、フラット画像用のデータの撮影は行いませんでした。自宅に戻り、ELシートを利用して撮影を行いました。これまでであれば、このデータを使用すれば、ほぼ完璧にレンズの周辺減光が補正されていましたが、今回はそうはいきませんでした。

なぜうまくいかなかったのか、再度ELシートを使用し、露出を変えて何度かやってみましたがダメでした。原因として考えられるのは、絞りをF2.2としてf/1.8のレンズを極力絞らないで星空を撮影したため、15秒以上露出をかけると、星空のバックグラウンドが飽和してしまいます。撮影時の露出が短いことと、カメラがEOS

5D MarkⅡ(改造)からEOS 6D HKIRに変わったことです。原因が見つからないまま、2枚の画像処理を終了しました。原因を探るため、これから、再度フラット補正用のデータ撮影を行い、画像を再処理するつもりです。

2枚の画像には、周辺減光が見られるため、やむなく周辺部をトリミングしました。さそり座のアンタレス付近の画像は、強めの画像処理をかけています。本来、私共はここまで強い画像処理を行いません。ネット上にアップされている同様の画像を見ると、色鮮やかなものが多く、それらを参考にすると、強めの画像処理をかけなくては、そのようにならないためです。

あるいは、条件の良い空で、たっぷりと露出をかけないといけないのかも知れません。いずれにしても、時間と労力のかかる作業です。満足しているわけではないので、再処理がうまくいったら差し替えます。差し替えがない場合は、まだ試行錯誤の段階だと思ってください。 |

写真のデータ

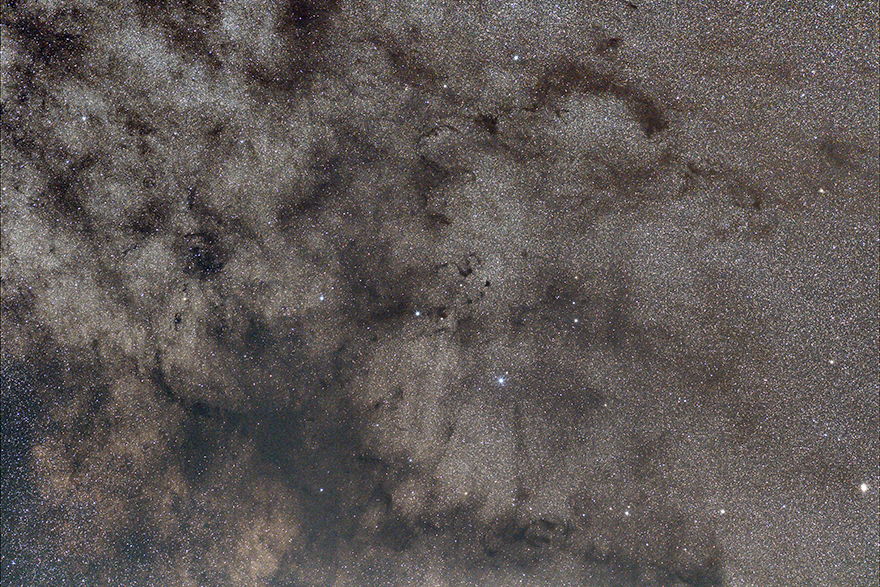

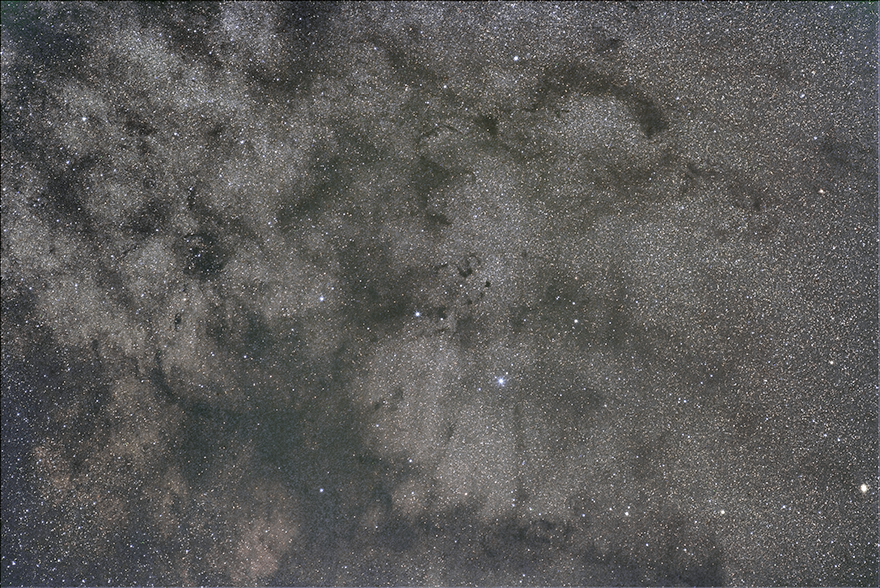

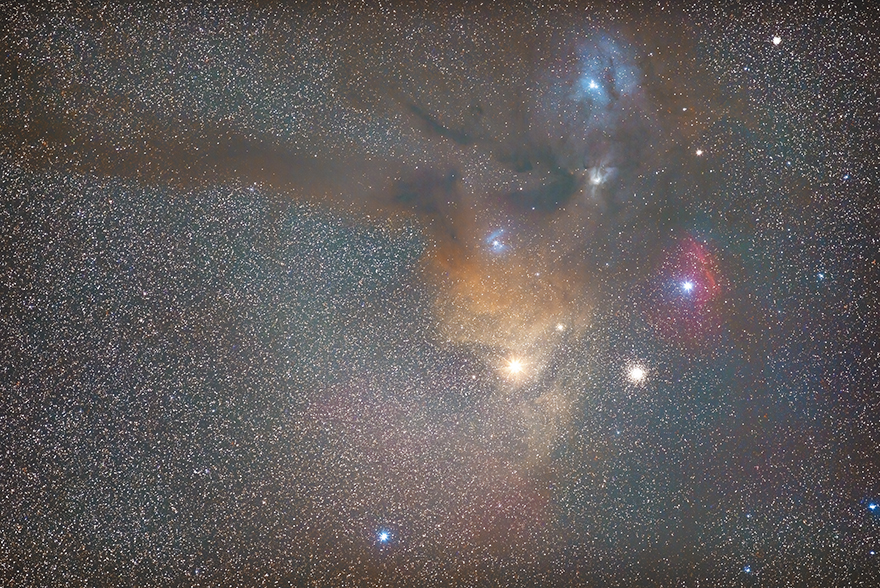

S字状暗黒星雲付近

へびつかい座のθ星(写真中央部やや右下の明るい星)の近くにある、アルファベットのSの字の形をした暗黒星雲(写真中央部)です。

2021年6月8日23時44分から6月9日01時03分 総露出時間61分45秒

EOS 6D HKIR EF200mm f/1.8L USM 絞りF2.2 ISO 3200 15sec×247フレームコンポジット、ダーク補正、フラット補正

ステライメージ9・FlatAide Pro・DeNoise AI・Photoshop CS6にて画像処理。マークXポータブル赤道儀仕様にて追尾撮影 |

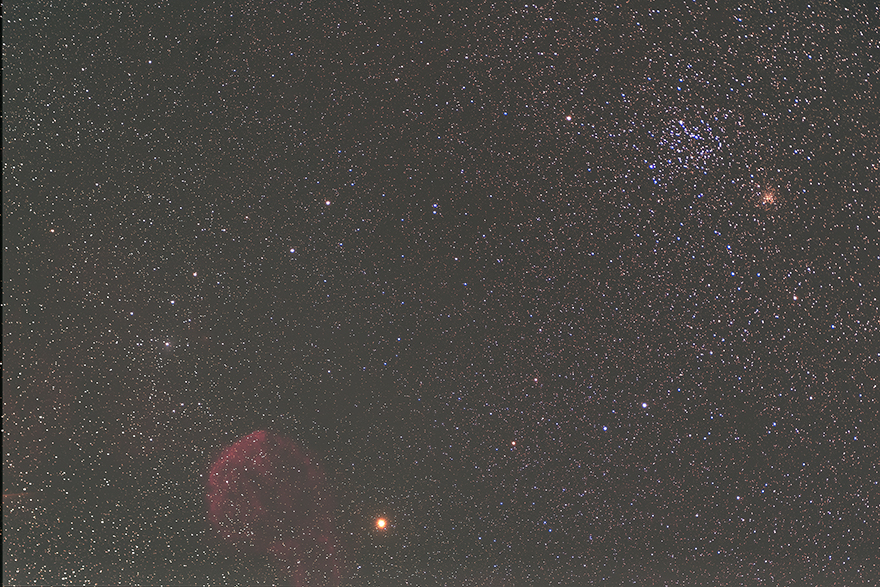

写真のデータ

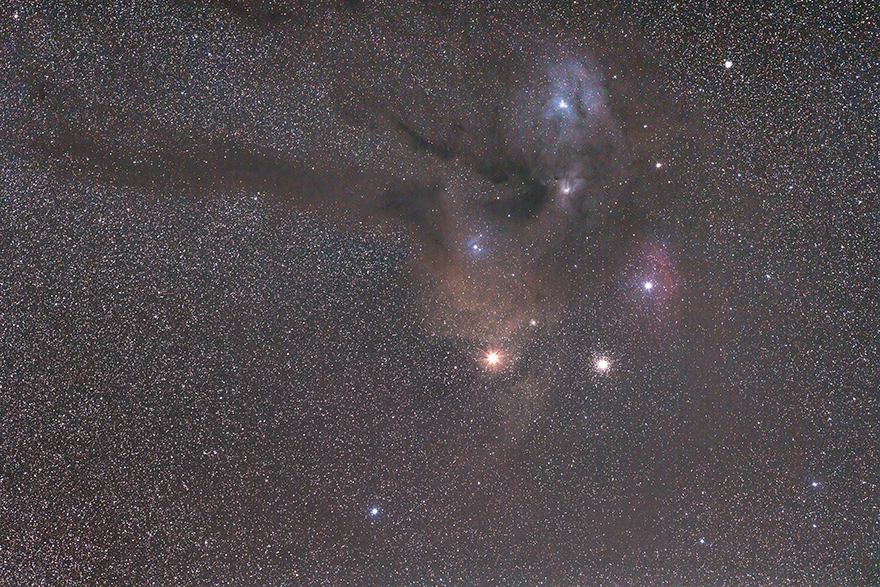

アンタレス付近

写真中央部やや右下に見える輝星がアンタレス(さそり座)です。その右に見える球状の星の集団はM4と言います。

2021年6月8日21時39分から23時28分 総露出時間85分45秒

EOS 6D HKIR EF200mm f/1.8L USM 絞りF2.2 ISO 3200 15sec×343フレームコンポジット、ダーク補正、フラット補正

ステライメージ9・FlatAide pro・Photoshop CS6にて画像処理。マークXポータブル赤道儀仕様にて追尾撮影 |

| はくちょう座からカシオペヤ座付近を流れる天の川 |

| 6月12日(土) |

追尾撮影を行った画像の1枚を処理しましたので、アップします。はくちょう座(画面右下)からカシオペヤ座(画面左上)を流れる天の川です。画面右端中央部に見えている輝星は、こと座のベガです。また画面左端中央部に見える楕円形の天体はアンドロメダ銀河です。24ミリの広角レンズで撮影しました。

この時期でも明け方近くになると、秋の星座が姿を現してきます。はくちょう座から南のさそり座付近の天の川は、色彩が豊富で写真に写しても見栄えがしますが、それに比べると、色彩的にはやや見劣りがする領域です。画像が荒れないように、また解像度を落とさないように注意しながら画像処理をしました。

広角レンズを使用する際、画像処理において最も大変なプロセスが周辺減光の補正です。おおざっぱに言って80ミリ以上の焦点距離のレンズでは、フラット板(私共はELシートを利用して自作したものを使用しています)を用いることにより、比較的に容易に補正が可能ですが、広角レンズの場合、その方法では過補正となってしまうため通用しません。ネット上では、積分球などを自作して補正する方法などが紹介されています。私共は、具体的にはPhotoshop上の調整レイヤーで、レベル補正にグラデーションマスクを使用して対処することがほとんどです。

ただし、この方法でも、どうしても補正しきれないケースが出てきます。今回もそうでした。いろいろ試行錯誤し、考えたあげく、別のアブローチで処理することにしました。処理した結果が下の画像です。トリミングは行っていません。時間がかかる方法ですが、確実にしかもきめ細かく行うことができるので、もっと早くからやっておけばよかったと後悔しています。撮影した画像が無駄にならなかったので、ほっとしているところです。 |

写真のデータ

はくちょう座からカシオペヤ座を流れる天の川

2021年6月9日1時47分から2時47分 総露出時間50分

EOS1DX HKIR EF24mm f/1.4LⅡUSM 絞りF4.5 ISO4000 60sec×50フレーム ダーク補正、フラット補正、ステライメージ9、Photoshop

CS6にて画像処理

マークXポータブル赤道儀仕様にて追尾撮影 |

| 星景写真2点 |

| 6月11日(金) |

カメラを三脚に固定して撮影した星景写真から画像処理をしましたので、完成した画像を2点アップします。当日は、東の空から上ってくる天の川が見事だったので、その時に見たイメージが表現できるように工夫しました。もちろんカメラのセンサーと、肉眼では、光のとらえ方が異なるので、目で見たように忠実に表現することはできません。

三脚にカメラを取り付けただけの手軽な固定撮影で、ここまで表現できるようになったのは、カメラの性能の進化と、ソフトウエアの進歩の賜物だと思います。もっとも私共が使用しているカメラは旧機種です。最新のカメラを使用すれば、さらにクオリティーの高い画像が得られるのではないでしょうか。

撮影に使用したカメラは、赤外カットフィルターを除去した改造機です。例えば大口径の200ミリレンズを取り付け、さそり座のアンタレス付近を撮影すると、明るい星のまわりに変なゴーストかフレアーのようなものが発生するようでした。したがって、このカメラで星空を撮影するときには、135ミリ以下のレンズを使用して撮影するように考えています。どのような機材を使用しても、いろいろと問題を生じるようですね。追尾撮影を行った画像は、これから処理します。 |

写真のデータ

さそり座・いて座付近を流れる天の川

2021年6月8日22時50分から23時05分 総露出時間7分10秒

EOS1DX HKIR EF24mm f/1.4LⅡUSM 絞り F3.5 ISO 5000 10sec×43フレーム このうち14フレームにディフュージョンフィルター使用

Sequator・Photoshop CS6で画像処理 |

写真のデータ

東の空から上る天の川

2021年6月8日22時12分から22時29分 総露出時間8分10秒

EOS1DX HKIR EF24mm f/1.4LⅡUSM 絞りF3.5 ISO5000 10sec×49フレーム このうち15フレームにディフュージョンフィルター使用

Sequator・Photoshop CS6・DeNoise AIで画像処理 |

| 天体写真撮影(6月8日から9日) |

| 6月10日(木) |

6月8日(火)の午後から9日(水)の午前中にかけて、空の暗い場所を求めて、天体写真撮影に出かけました。年を取ったせいか、出かけるまでが面倒に思うようになりました。機材の積み込みや、現場でのセッティングなどが大変だからです。このため、ポータブル赤道儀等の機材は、車のトランクに積みっぱなしです。それでも、防寒着や夕食・朝食、カメラ・レンズなどを車に積むためには、それなりの労力が必要ですし、車の中の後部座席もそれらに占領されることになります。

5月の新月期は天気が悪く、撮影に行くことができませんでした。下旬のスーパームーン皆既月食は、出かけましたが雲にさえぎられてしまいました。満天の星たちと再会するのは、4月10日(土)から11日(日) にかけて、福島県田村市の星の村天文台に行って以来、約2か月ぶりです。

今回の撮影は、星仲間からの誘いによるものです。最近の撮影では、よく行動を共にするようになりました。機材のセッティングや撮影の合間に、お互いの近況や、情報交換などを行いますが、大変ためになる情報が多く、興味深いものです。教え子の何人かにも、声をかけましたが、スケジュールが合わなかったり、撮影ポイントまでの距離が遠かったりしたために、一緒に行くことはできませんでした。

天気予報では、夕方近くにひと雨きますが、夜8時頃から晴れ間が広がることになっていました。その予報通りの天気となり、夏の星座を貫く天の川が見事でした。日付が変わる頃になると、秋の星座も顔を出してくるので、それらも撮影対象としました。

夏至に近い今の時期は、空が暗くなるのも遅く、撮影に入る時刻もそれにともない遅くなります。一方で、夜明け前の薄明が始まるのは早く午前3時頃には空が明るくなり、撮影には適さなくなります。使用できる時間が短いために、今回はポータブル赤道儀に200ミリレンズを使用しました。機動力を生かし、スピーディーに撮影するためです。午前2時頃に広角レンズに変更し、夏から秋の星座を流れる天の川の撮影対象としました。その撮影のセッティングが終わると、車に入り仮眠をしました。目が覚めた頃には、空が明るくなってきたため、撮影を中止しました。

隣では、仲間が本格的な機材と格闘していました。機材が大きくなると、セッティングやピント合わせにかなりの時間が必要となります。それに比べると、小型の機材は小回りが利くので、撮影時間の短い、今の季節には最適なのかも知れません。撮影した画像は、画像処理ができ次第、アップします。

山々の緑と、満天の星たちに包まれて満足しました。行ってよかったと思っています。明け方には、気温が3度まで下がったそうです。緑が鮮やかとはいえ、山の上はまだ冬のようです。鹿3頭とサル1匹を目撃しました。 |

| スーパームーン皆既月食(5月26日) |

| 5月28日(金) |

天気の悪いところが多かったようですね。私共も見ることができませんでした。晴天域を求めて、教え子や仲間たちと車で移動しました。月が出てくる方向に障害物がない撮影ポイントを見つけました。ただ、車を駐車した場所から撮影ポイントまでは、数十メートルの距離がありました。今回は主砲のTOA150Bを持っていきましたので、運搬がとても大変でした。赤道儀架台、望遠鏡、バランスウエイトなど、いずれも20キロオーバーの重量です。車と撮影ポイントの間を何往復もしている間に、すっかり疲れてしまいました。このハードウエアは、本来据え付け型として使用すべきでしょう。前期高齢者に属する私共には、移動式として使用するには負担が大きすぎるようです。

セッティングが終わると、月が上ってくるまでの間に夕食です。仲間が差し入れをしてくれたました。コンビニに立ち寄る時間もなかったので、どうしようかと思っていましたが、助かりました。おいしいお弁当をほおばりました。一息ついたところで空を見ると、西の空は美しい夕焼けでした。天頂付近も雲はありません。しかし、時間が経過するにつれて、月が上ってくる方向の雲は厚くなり、やがて月食の始まる時間になっても、月は、その存在すらわかりませんでした。

皆既月食が終わるまでこの状況が続いたため、あきらめて、機材の撤収にかかりました。結局は機材の運搬とセッティング、夕食を食べただけでした。骨折り損の草臥れ儲けとなってしまいましたが、教え子たちや仲間の元気な様子を見ることができただけでも良かったと思っています。天体写真撮影では、雲にさえぎられることもしばしばです。仕方のないことでしょう。 |

| 風景画28作目(東大寺廬遮那仏像) |

| 5月21日(金) |

このブログ「星雑記」の更新のあいだがあいてしまって、誠に申し訳ありませんでした。このところ、毎日同じことの繰り返しの日々が続いています。この新月期も天気が悪かったため、天体写真の撮影に行くこともできませんでした。更新しようと思えばいくらでもできたのですが、気が進みませんでした。

昔のことを書いても仕方がないし、かといって前述したとおり、平凡な日々の繰り返しです。目新しいことは何もありません。朝夕の散歩、体を動かすための運動で施設に行くこと、そして買い物以外は出かけません。極力家にいて、ひたすら風景画の制作に励んでいました。

新作は表題の通りです。奈良の大仏様を題材としました。以前から描きたいと思っていたもののひとつです。奈良にはこれまで何度となく足を運びました。サラリーマン時代は、仕事で毎月のように奈良まで新幹線で日帰りしていたことがありました。また、移動式プラネタリウムの仕事でも、数回ほど、奈良で仕事をさせていただきました。

時間に余裕ができると、東大寺をはじめ、猿沢池の近辺を散歩していました。その頃の記憶をたどりながら、今回の作品を描いてみました。これまでと大きく異なるのは、初めてメタリック系の絵の具を多用したことです。大仏様本体、光背、蓮弁などの質感の表現に使用しました。耐久性の問題がどうなのだろうかと心配しましたが、これらの塗料は、他の色と比較しても問題なさそうな感じでした。

画像を撮影する際の、その環境のせいで、キャンパスの目地が目立つ部分がありますが、実際のキャンバスを見る限り問題はありません。今回の絵は、毎日のように無心になって描いたように思います。描いたというよりも、誰かによって描かされるといった感覚といったほうが正しいのかもしれません。機会があれば、またこのようなテーマで描いてみたいと考えています。20号キャンバスにアクリル絵の具を使用しました。

|

|

| 北アメリカ星雲付近 |

| 4月14日(水) |

星の村天文台で撮影してきた写真の1枚です。画像処理が終わりましたので、アップします。いじり始めるときりがないので、やめてしまいましたが、後日差し替えるかも知れません。(アップしたのちに、再処理して差し替えました)。

北アメリカ星雲は、はくちょう座の1等星デネブのすぐ近くにあります。東の空から上ってくる、このあたりの天の川は、光害もなく見事なものでした。カメラボディーの液晶モニターに映し出された、それぞれの画像は美しく、もっと良い作品に仕上がるだろうと思っていましたので、画像処理のプロセスに問題があるように思います。ダーク補正、フラット補正用に使用してきたソフトウエアが、このカメラに対応していないために、これまでとは異なるプロセスで処理しました。まだ慣れていません。

他にも何カットか撮影してあるのですが、それらはすべて途中経過のものです。今後同じ領域を撮影して、さらに露出を稼ぐためのものです。来年に持ち越すようになるかも知れません。 |

写真のデータ

北アメリカ星雲付近

2021年4月11日02時14分から03時12分 総露出時間52分 撮影地 星の村天文台(福島県田村市)

EOS 1DX HKIR APO SONNAR 135mm f2.0 絞りF2.8 ISO3200 60sec×52フレームコンポジット、ダーク補正、フラット補正

マークXポータブル赤道儀改造機にて追尾 |

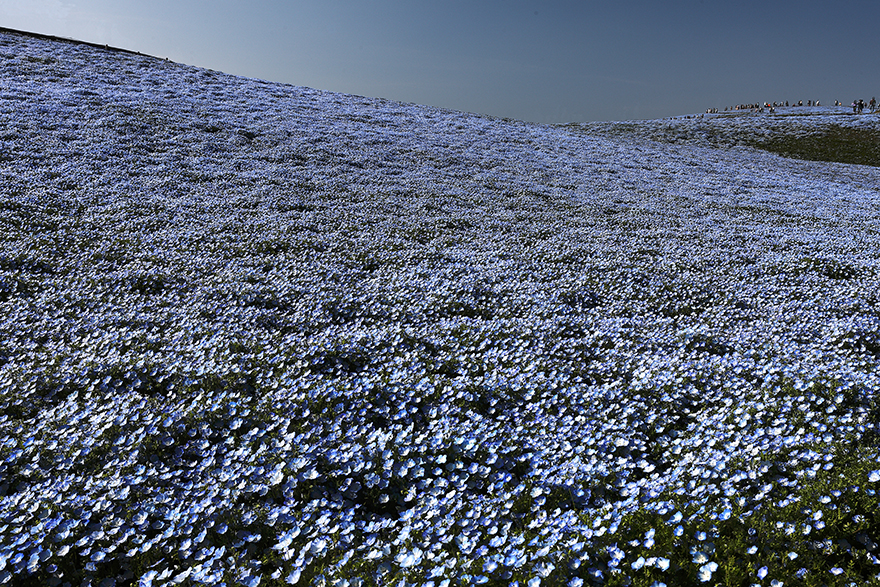

| ネモフィラの丘(国営ひたち海浜公園 茨城県ひたちなか市) |

| 4月12日(月) |

昨日までの天体写真撮影で、体のほうは疲れていましたが、国営ひたち海浜公園のネモフィラが見頃になっているので、午後から撮影に出かけました。昨日の天体写真撮影の帰りに公園のそばを通過しました。日曜日だったため、公園内の駐車場はおびただしいほどの車の数でした。周辺道路も渋滞しており、帰りはそれに巻き込まれないようにルートを選んで滞在先に戻ってきました。

ネモフィラが満開になるまでには、まだ少し時間がかかりそうな印象を受けました。可能であればもう一度撮影に行きたいのですが、どうなるかはわかりません。今日は平日であり、しかも午後から出かけたため、入園者は、おそらくこの時期としては少ないほうなのでしょう。空に溶け込むように、丘一面に咲き誇る鮮やかな青色のネモフィラに魅了されました。

写真のデータ

ネモフィラの丘 2021年4月12日午後3時頃撮影 国営ひたち海浜公園 みはらしの丘

EOS 1Ds MarkⅢ EF24-70mmf2.8LⅡ USM F10 1/125sec ISO100 |

| 天体写真撮影(星の村天文台 福島県田村市 4月10日から11日) |

| 4月12日(月) |

星の村天文台での天体写真撮影は、昨年の8月19日(水)から20日(木)に行って以来、約10か月ぶりです。始めは群馬県か栃木県に行くことを計画していましたが、天気が不安定で雷などが発生するリスクが高かったため、その方面よりは比較的天気が安定していそうな福島県を選びました。4月10日(土)の夜から11日(日)の明け方にかけて撮影を行いました。

滞在中のひたちなか市からの距離は約140キロです。途中でガソリンを給油し、コンビニで夕食を調達するなどして、のんびりと車を走らせましたが、それでも2時間30分あれば現場に到着します。この程度の距離であれば、車を運転するのもまったく苦になりません。新型コロナウイルスの感染防止対策のため、ガソリンスタンドとコンビ、それに高速道路のサービスエリア以外、どこにも立ち寄りませんでした。

天文台施設の敷地をお借りするので、現場に到着すると台長・副台長にご挨拶をしました。台長とはすでに30年以上の交流がありますが、副台長とは初対面でした。施設の近況などを説明していただき、こちらの状況などもお伝えしました。

日が暮れる前に、機材を組み立てました。組み立てやセッティングが終わると、夕食を食べ、すぐに撮影に入りました。TOA150B屈折望遠鏡を持って行きましたが、鏡筒が長く、赤道儀のクランプには手が届きません。ターゲットを導入して、撮影に入るまでには、かなりの時間を必要とし、効率が良くありません。見かねた教え子のひとり(日付が変わる頃に合流)が、改造をしてくれることになり、撮影が終わると、赤道儀ヘッドの部分を預けました。もともとこの赤道儀自体、その本人の所有物を、私共が引退するまでという条件付きで借りて使っているものです。

撮影した写真は、近日中に画像処理をして、アップできる写真は、アップしたいと思っています。夕方から明け方まで快晴の良い天気でした。東の山の上に上ってきた天の川も見事なものでした。

薄明が始まるまで撮影を継続したかったのですが、教え子たちから、三春の滝桜を見に行きましょうと誘われたので、3時過ぎには機材の撤収の準備をしました。終了すると、その足で三春に向かいました。田村郡三春町にある、樹齢1000年を超える紅枝垂れ桜で、日本三大巨桜として知られています。満開の桜は見事なものでした。

観光客が多くならないうちに、見学を終わり、そのまま帰路につきました。天気も安定しており、行ってよかったと思いました。桜のことは頭にありませんでしたが、滝桜を含め、三春町のたくさんの見事な桜を、帰りの車の中からも見ることができて幸運でした。

|

| 風景画27作目(津和野の夏) |

| 4月7日(水) |

津和野を訪れたのは2014年8月12日(火)のことでした。移動式プラネタリウムの仕事で、島根県の公共施設からオファーをいただいた折に立ち寄りました。中国自動車道の六日市インターチェンジでおりて、高津川沿いに国道187号線を北上すると津和野に入ります。島根県の西南部に位置し、山間の盆地に広がる町並みは「山陰の小京都」とも呼ばれています。森鴎外の出生地であり、明治維新前の城下町の風情を今にとどめています。特に殿町のお堀のあたりは、雰囲気があり、夏に訪れるのにはぴったりだと思った次第です。

その日は、蒸し暑い日でしたが、木陰は涼しくとてもさわやかな印象を受けました。その時に感じた印象を20号のキャンバスに落とし込みました。これまでに描いた風景画としては、最も大きなサイズです。しかし、毎日のように取り組んだので完成までは、2か月と少しでした。夏の暑さと、すがすがしさを感じていただけるような絵になっていればよいのですが・・・。

風景画を描きながら、訪れた当時のことや、仕事で行ったたくさんの地方都市のことを思い出していました。今となっては夢のような出来事になってしまいました。 |

|

| 訃報(河原郁夫氏 3月21日) |

| 3月25日(木) |

天文関係の情報が満載のアストロアーツのホームページで知りました。ショックでした。私共にとっては、プラネタリウム解説者としての大先輩です。そして、解説者としてどうあるべきか、指導していただいた師でもあります。

天文博物館五島プラネタリウムの創設期からのメンバーであり、後に神奈川県立青少年センターに勤務され、プラネタリウムの仕事に携わりました。かわさき宙と緑の科学館でも投影を行われていました。先生に最後にお会いしたのは、同館が改修工事の最中に、仮設ドームにメガスターゼロ投影機を設営して投影されていた時です。私共が所有する投影機と同型の機械を使用してどのような投影をされるのか、楽しみにしていました。

この「星雑記」でも、以前に先生のことを話題にした(2017年11月2日)ことがありましたが、その時の文章を以下にそのまま掲載します。

平成29(2017)年(平成29年)10月26日(木)の午後に、神奈川県立図書館に行きました。このホームページのトップページで告知している通り、同館で平成30年1月26日(金)に、横浜市立大学エクステンション講座を実施するためです。かながわ大学生涯学習推進協議会との共同公開講座で、同館が会場となっています。大学の担当者の方と、図書館の入り口で待ち合わせたのち、図書館の担当者の方々と当日に向けての打ち合わせを行いました。

待ち合わせの時に、隣接する青少年センターの前を通過しました。ガラス越しにレストランが見えていました。「・・・ああ、まだあったのか・・・」。今から約40年前の出来事です。本来は、このホームページの「星雑記」(エッセイ集)に記述すべき話ですが、以下に記します。

当時私共は、水戸市でプラネタリウムの仕事をしていました。プラネタリウム解説者として3年ほどが経過していました。当時は、1県に1施設くらいしか、プラネタリウムは存在しませんでした。解説者の数は、数えるほどであり、業界の総会に3年も顔を出していると、全国の解説者のほぼ全員と顔見知りになります。当時のハードウエアは、今と比べるとシンプルでした。仕事もある程度のことが分かってきた頃でしたが、そもそも取り組んでいる方の数が少ない職業であったため、このまま続けてよいものかどうか、将来に不安を感じていました。悩んだ末に、ある大先輩の解説者に連絡を取りました。私共が解説者として手本にしている方でした。「お伺いしたいことがあるので、会っていただけませんか・・」。電話でアポを取りました。

その日、水戸から渋谷に出ました。午前中に天文博物館五島プラネタリウムで投影を見学しました。渋谷駅で、電車の時刻表を見ていた時でした。後ろから声をかけられました。しかも英語で。聞けばその青年は、ニュージーランドから今朝日本に到着したばかりでした。渋谷のある場所に行きたいのだが、道がわからないので教えてほしいとのことでした。一時期、神田で暮らしていましたので、都内の土地勘はありましたが、その場所は知りませんでした。青年は、藁にもすがる思いで、私共に声をかけた様子でしたので、考えた挙句、タクシーで現地まで連れていくことにしました。先生には、お会いする日は伝えてありましたが、面会する時間の約束まではしていませんでした。

急いで渋谷駅まで戻り、桜木町まで行きました。先生は、館のレストランに案内してくださいました。「もっと早く来てくれれば、一緒に食事でもするつもりだったのに・・・」。申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。近況をお話ししたのち、本題に入りました。「今日は、お尋ねしたいことがあります・・・。先生は長年プラネタリウムの仕事に携わってこられましたが、この仕事に就いたことを後悔したことはありませんか」。答えは意外なものでした。一瞬躊躇して考え込むだのだろうと想像していたからです。間髪を入れずに「ありません」。という答えでした。私の心の中で、わだかまりが解けていくようでした。「・・・これだけ長いこと、プラネタリウムの仕事をされてきた方が、質問に腕を組んで考えることなく即答するということは、この仕事を続けていていいんだな・・・」。私共のその時の答えを聞いた感想です。

この時以来、プラネタリウムの仕事を続けることに迷いはありませんでした。以来、今日までこの仕事に就いたことを後悔したことはありません。もちろん、あそこの分かれ道まで戻って、別の道を歩んでいたら・・・と思うことは時々あります。とはいいながら、その一方で自らにはこの仕事しかなかっただろうと思うことも事実です。

その後、横浜に出てきてから、その先生とは、折に触れてお会いするようになりましたが、最近はすっかりご無沙汰しています。レストランを見て、あの時の記憶が鮮明によみがえってきました。先生に、プラネタリウム解説のイロハを伝授していただいたわけではありませんが、私共は、師匠と思っています。私共が宮崎で仕事をしていた時にも、様子を見に来てくださったことがありました。

いまだに現役のプラネタリウム解説者として、現場に立たれています。あっぱれとしか言いようがありません。それに比べたら、私共は、まだまだ「ひよっこ」です。足元にも及びません。

先生は、プラネタリウムの仕事を約65年間も続けられたそうです。背中を追いかける方が突然いなくなってしまったようで、これからどうしたものかと悩んでいます。先生を目標にしてきましたが、さすがに65年はちょっと・・・と思っています。コロナ禍の現在、プラネタリウムの投影をしなくなってから1年が経過しました。この先も不透明です。引退も視野に入れていると言ったら先生に怒られそうな気がします。

年賀状のやり取りがここ数年途絶えてしまったので、気になってはいました。いつも優しそうな笑顔で見守ってくださる姿が忘れられません・・・。謹んでお悔やみを申し上げます。 |

| 天体写真撮影(M101 3月15日から18日 ひたちなか市) |

| 3月19日(金) |

このところの天気は周期的に良くなったり悪くなったりしています。そんな中で天気の良い日を見つけては天体写真の撮影を行っていました。撮影から画像処理に至るまでのプロセスを、試行錯誤しながらとなっために、通常よりもだいぶ時間を費やしてしまいました。

撮影とした対象は、おおぐま座にある渦巻銀河M101です。その姿から回転花火銀河とも呼ばれています。面積が比較的大きいので、冷却CMOSカメラでは見映えのする被写体となります。

冷却CMOSカメラのセンサーサイズは、さほどの大きさではないことと、光害の影響を受けるため、天体望遠鏡のファインダーでは、微恒星の存在がよくわかりません。そのため天体の導入にはかなり時間がかかります。また、撮影自体もLRGBの各チャンネルごとに画像を取得していかなくてはならないために、時間と労力の両方が必要となります。

毎回のように記述しますが、いったい何のために、夜中にこのようなことをやっているのだろうか・・・と思うほどです。プラネタリウム解説者としても引退が近いために、このような画像を自分で確保する意味も薄れてきました。しかし、最近になってようやく、ひとつの答えにたどり着こうとしています。これは、もうひとつの取り組みである、風景画の制作についても当てはまるように思っています。

今回の画像を得るまでには、画像処理も試行錯誤を繰り返しましたが、何とかみられる画像になったと思っています。今回経験した、さまざまなトラブルは、必ず今後の役に立つことでしょう。ネット上には、冷却CMOSカメラを使用しての、撮影から画像処理に至る詳細なテクニックについての情報を見つけることはできませんでしたので、今後は、海外の情報も検索してみたいと考えています。

高校生の頃に、学校の図書館で、パロマー山天文台で撮影された天体写真集を見て感激し、これが天文の世界に入るきっかけとなりました。まさに今回アップした画像のように、銀河の渦巻の美しさに息をのみました。それから50年以上が経過した今、撮影機材などのハードウエア、画像処理のためのソフトウエアも進歩し、私たちでも、その当時天文台で撮影されていたような写真が撮影できるようになりました。進歩の恩恵を受けることができることは、大変ありがたいことだと思います。銀河の撮影シーズンは、まだ続きますので、今後も別の天体をねらってみたいと思っています。

写真のデータ

M101

撮影日 2021年3月15日23時44分から16日02時39分 3月17日23時34分から23時52分 18日00時26分から02時32分

L画像 360秒×29フレーム 240秒×11フレーム

R・G・B画像 各360秒×4フレーム 総露出時間 4時間50分

機材 TOA150B フラットナ―使用 焦点距離1100mm F7.3 ASI294MM Pro

ダーク補正、周辺部をトリミング ひたちなか市

|

|

| 天体写真撮影(マルカリアンの銀河鎖 3月11日および3月14日 ひたちなか市) |

| 3月17日(水) |

白黒写真のように見えますが、これでもカラー写真です。下で記述した白亜紀の岩礁群に上る天の川の写真を撮影するのと同時進行で、滞在先の庭先にセットした機材で、このターゲットを撮影していました。その日だけでは露出不足でしたので、次に天気のよかった3月14日(日)にも追加で撮影しました。

マルカリアンの銀河鎖は、春の星座のおとめ座にあります。すなわち今が見頃ですが、空の暗いところで、望遠鏡を使用すれば、その一部を眼視で確認することができるでしょう。アルメニアの天文学者B・E・マルカリアンにちなんで名づけられました。おとめ座銀河団の一部を構成する、この銀河集団の共通する固有運動を発見した人です。弧線を描くように並んだ銀河の群れが見事ですね。

光害のあるひたちなか市での撮影では、銀河の周辺部の淡い光が光害の中に埋もれてしまいますので、抽出するのにはかなり神経を使いますが、光害カットフィルターなどを使用して、何とか見ることができる画像に仕上げました。

色彩を全く感じることができません。色々試行錯誤しましたが、これが限界でした。今後の課題とします。光害のない場所で撮影することに比べて、ハンディがありますが、庭先で撮影できるメリットは大きいので、今後もほかの銀河をねらってみたいと考えています。

写真のデータ

マルカリアンの銀河鎖

撮影日 2021年3月11日00時51分から03時58分 70秒×57フレーム 60秒×87フレーム 合計露出時間 2時間33分 ISO1600

2021年3月14日23時03分から15日03時29分 130秒×68フレーム 露出時間 2時間27分 ISO3200 ASTRO

LPR Type2フィルター

機材 TOA150B レデューサ使用 焦点距離775mm F5.2 EOS6DHKIR 総露出時間5時間00分

ダーク補正、フラット補正、ノイズ除去、周辺部をトリミング ひたちなか市 |

|

| 天体写真撮影(白亜紀の岩礁群より天の川 3月11日 ひたちなか市) |

| 3月13日(土) |

前日(3月10日水曜日)朝からの良い天気は、翌日の夕方まで続いていました。月も新月に近かったので、以前から撮影を考えていた岩礁群での撮影を行うことにしました。教え子たちの何人かを誘う予定でいたのですが、新型コロナウイルス感染拡大が高止まりの状況下では、それもリスクがあると考え単独での撮影としました。

前日の夜から、滞在先の庭先に望遠鏡をセットし、春の銀河をねらっていました。光害の影響と、望遠鏡のファインダーが地面に近く覗くのが大変です。対象とする天体の導入にかなりの時間を費やしてしまいました。撮影を開始したのち、30分ほど仮眠をとり、海岸に足を運びました。車に機材を積んでいくのも面倒なので、リュックにポータブル赤道儀(といっても機材の総重量は20キロ近くになります)を入れて、海岸まで運びました。

日の出や月の出を撮影する、いつもの場所に到着すると、機材をセットして撮影を始めました。明け方は空気も澄んでいます。南側には大洗・鉾田方面の光があり、北側には常陸那珂火力発電所や、常陸那珂港の光があり、太平洋を望む東側を除けば、光害に囲まれています。それでも、南のさそり座から、北のカシオペヤ座まで、天の川が水平線上にアーチ状にかかる姿は雄大でした。磯におりて、ひとりで明け方の夏の星空を見るのも悪くないなと思った次第です。

庭先にセットして撮影した画像は、露出の途中で終了したため、続きは次の天気の良いときに撮影する計画です。今回は、天の川の写真のみアップします。光害のある場所での撮影であるため、天の川のクオリティーはかなり落ちますが、星景写真としてはこれでも成立すると思っています。次は、大洗にある「神磯の鳥居」を前景にした天の川の写真を考えています。 |

写真のデータ 白亜紀の岩礁群より天の川

2021年3月11日3時19分から3時39分 EOS1Ds Mark3 16-35mm f2.8L2 USM 20mm F4.0 ISO1000

固定撮影 30sec×15フレーム 星空の追尾撮影 30sec×19フレーム 総露出時間17分 ひたちなか市 |

| 平磯太陽観測センターのいま(茨城県ひたちなか市 3月8日) |

| 3月8日(月) |

ひたちなか市の滞在先から、徒歩で南に500メートルほど行ったところに、情報通信研究機構平磯太陽観測センターがありました。1915年に開設されたそうですから、100年の歴史を誇ります。電離層や太陽黒点、地磁気などの観測を行っていたそうです。老朽化や研究拠点の集約が進み無人化されて、2016年に観測施設が山川電波観測施設(鹿児島県)に移され、その年の暮れに閉鎖となりました。

この施設から少し南に行ったところに、ひたちなか市立平磯中学校があります。私共はこの中学校を卒業しました。前述の施設からも、中学校の校舎からも太平洋が一望できます。こどもの頃から、あの高台の林にある、いくつかのパラボラはいったに何をするものなのだろうかと、不思議に思っていました。中学校の先生から、あの施設の敷地には立ち入ってはいけないと言われていました。しかし、家に帰るときに、ショートカットして敷地を通ると、時間短縮になるので、ときどき通過していました。今なら、それがどういう意味だったのかよくわかります。研究者の皆さまごめんなさい・・・。

科学館に勤務していた頃、この施設の研究者に横浜までお越しいただき、講演をしていただいたことがありました。休憩の合間に世間話をしていると・・・海が近いのだが、地元の人でもない限り、何をどのようにして楽しんでよいのかよくわからない・・・。とおっしゃっていました。その通りだと思いました。

こどもの頃から、海辺に育つと、磯にある大きな岩場のひとつひとつまでよく覚えています。そしてそれらは、約60年が経過したいま、東日本大震災の時の地盤沈下と、荒波に削られたせいで、だいぶ小さくなったように感じています。磯でどのような楽しみ方をすればよいかは、こどもの頃から慣れ親しんでいないと、わからなくて当然です。

私共も、プラネタリウムの仕事にかかわるようになってから、太陽を撮影するようになりました。身近なところにこんな立派な施設があるのなら、一度見学させてもらえばよかったと後悔しているところです。

滞在先では、犬を散歩に連れ出すことがよくあります。その時の散歩コースの中でこの施設のそばを通過します。太平洋が一望できることは、昔と何ら変わりませんが、すでに建物もシンボルであったパラボラもありません。寂しい限りです。ここを通るたびに中学生の頃を思い出します。

なお、施設に隣接した西側には、近隣の3つの小学校、2つの中学校を統合し、この4月に開校する、ひたちなか市立美乃浜学園が、仕上げの段階に入っています。下の写真は、観測施設のあった場所です。今はご覧のように何もありません。 |

|

| 天体写真撮影(M65 M66 NGC3628 2021年2月16日から2月20日 ひたちなか市) |

| 2月21日(金) |

冷却CMOSカメラを使用して銀河の撮影を行ってみました。太陽面撮影を主な目的としていますが、それだけではもったいないので、ディープ・スカイ・オブジェクトにも撮影対象を広げるものです。

撮影から画像処理まで行ってみた感想ですが・・・恐ろしく手間暇がかかり、神経を使うものだなというのが率直な印象です。ひたちなか市の夜空は、このところコントラストが良く安定していますので、春の銀河をねらうにはちょうど良いタイミングでした。デジタル一眼レフカメラと異なり、撮影から、画像処理までが多くのプロセスを初めて体験するものです。わからないことだらけでしたが、教え子のひとりからたくさんのアドバイスをもらいました。その関係で、比較的スムーズに(といっても初めてだったので、撮影には手間取りました)撮影ができたほうだと思います。

教え子の成長ぶりには、目を見張るものがありました。頼もしく思うと同時にうれしくなりました。そして・・・とうとう教え子たちに面倒を見てもらう年齢になってしまったのだなとも思いました。彼はいずれ、この分野では第一人者になっていくことでしょう。期待しています。

夜空は5等星がやっと見える程度です。それでも明け方近くになると光害が少し少なくなるようです。対象とした天体は、しし座の後ろ足の付け根のあたりにあります。空の暗いところに行けば、12.5センチの望遠鏡で眼視で認めることができますが、ひたちなか市のここでは、存在すらわかりませんでした。ファインダーでまわりの星を頼りに導入し、パソコンのモニター上で確認したのち、構図を調整します。

このカメラはモノクロカメラです。LRGBの4枚のフィルターを使用して、画像処理の時点でカラー合成します。デジタル一眼レフに比べるとカメラはコンパクトで軽量です。シャッターブレもありません。このため、赤道儀による天体の追尾エラーもほとんど発生しません。これは、赤道儀自体の性能も一役買っていると思われます。

4枚のフィルターを差し替えながらの撮影となります。本来はフィルターホイールを使えばよいのですが、今回撮影に使用した機材では、それを挿入すると、接眼部のさらに内側にピントが来るようでした。そこでカメラのノーズピースに、直接各フィルターを撮影のたびにねじ込むことになります。カメラを一度、接眼部から外さなくてはなりません。そのたびに構図が変わるので、撮影が終わった画像と、周辺の星の位置を比較し、構図を追い込んでいきます。時間のかかる作業でした。

画像処理も、これまでとは少し異なるプロセスとなりました。試行錯誤しながら、何とか合成までこぎつけたのが下の画像です。RGBの各チャンネルの露出に時間をかけすぎました。星の色が飽和してしまったのはそれが原因でしょう。銀河の淡い色を出すための措置でしたが、次から露出を切り詰めたいと思います。

前述したとおり、膨大な時間と労力を必要としました。デジタル一眼レフカメラで撮影したほうが簡単でしょう。ネット上の画像を見る限りさほど差がないようにも感じられます。また、検索でたくさんの画像が表示される状況を見ると、果たして自らが撮影する意義とは何なのか、いつも考えてしまいます。・・・同じ時間を費やすのなら、自分にしか描けない風景画に取り組んでいたほうが良いのではないか・・・。いつまでも結論が出ないままですが、ノウハウを充分に得られるようになるまでは継続する予定です。 |

|

写真のデータ

M65 M66 NGC3628

日時 2021年2月16日から2月20日

場所 ひたちなか市

機材 BORG125ED F4 f=500mm UIBAR2 フィルター使用

カメラ ASI294MM_Pro LRGB合成処理

総露出時間 6時間30分

L画像 2月16日23時10分から2月17日1時08分まで 露出 120秒 60枚 合計120分

R画像 2月19日23時16分から2月20日0時40分まで 露出 180秒 30枚 合計90分

G画像 2月19日1時19分から2時46分まで 露出 180秒 30枚 合計90分

B画像 2月20日1時29分から2時56分まで 露出 180秒 30枚 合計90分 |

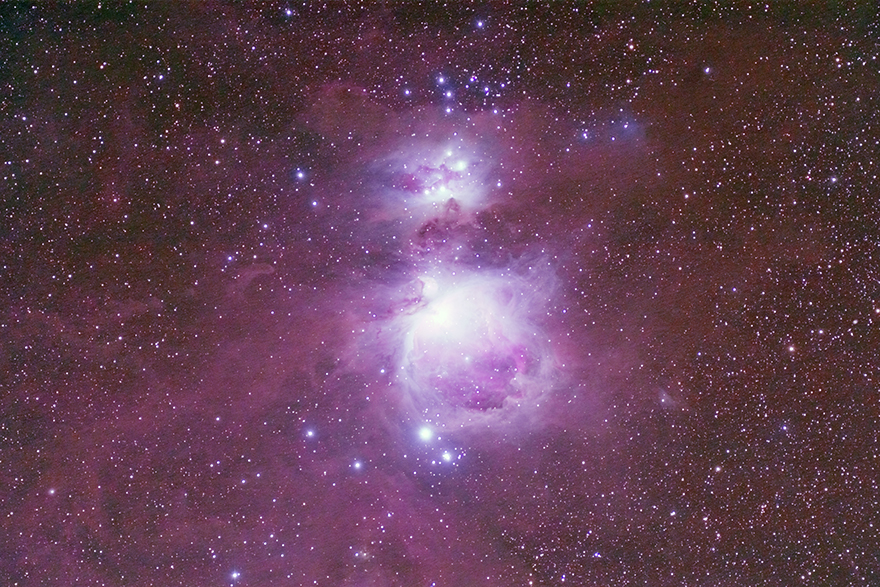

| 過去に撮影した画像の修正 |

| 2月12日(金) |

ノーマルカメラで撮影したオリオン星雲の画像処理の結果を見て、過去に撮影した同天体の画像処理を再度行いました。下の写真が私共のホームページのギャラリーに掲載していた写真(あとで上の写真と差し替えますが、比較のためにアップしました)で、上の写真が、今回画像処理をやりなおしたものです。画像のデータは同じもので、下のとおりです。

画像の粗さも気になっていたので、それも調整しました。色調整の方法さえマスターしてしまえば、ある程度までは色はどうにでもなります。欲を言えば、もう少し滑らかな画像にしたかったのですが、それは今後の課題とします。

使用した対物レンズの明るさの違いはありますが、ノーマルカメラで撮影したものよりも、オリオン星雲を取り巻く淡い星雲の抽出が、赤外カットフィルターを除去した改造機のほうが優れているのは明らかでしょう。

これまで、発色が気に入らないと考えていましたが、そうではなく情報としてはちゃんと入っていたのでしょう。改造機のほうは、画像の色が赤に偏る傾向が強く出るので、それをどのようなプロセスでノーマルカメラの色に近づけるかが難しいのだと思います。ノーマルカメラの色の美しさには一歩及びませんが、これからさらに工夫して画像処理のレベルを上げていきたいと思います。改造機は、今となっては時代遅れですが、できればこのまま続けて使用したいと考えています。

写真のデータ

2017年11月21日 2時58分から04時04分 および12月18日 23時14分から12月19日 01時16分 総露出時間1時間43分30秒

BORG125ED F4 500ミリ EOS5D MarkⅡ(赤外カットフィルター除去機) ISO1600

15sec×4フレーム 30sec×5フレーム 60sec×4フレーム 180sec×32フレーム コンポジット

ダーク補正、フラット補正、周辺部を多少トリミング

撮影地 朝霧アリーナ |

|

|

| 天体写真撮影(2月10日から11日) |

| 2月12日(金) |

2月10日(水)の夜から11日(木)の夜明け前にかけて天体写真の撮影を行いました。最近よくご一緒させていただく星仲間も一緒です。 2月10日(水)の夜から11日(木)の夜明け前にかけて天体写真の撮影を行いました。最近よくご一緒させていただく星仲間も一緒です。

これまで撮影に使用していたEOS5D MarkⅡ(赤外カットフィルター除去機)の発色(画像処理の後の色をさしています。)が気に入らず、ノーマルカメラで撮影するとどのような発色になるのだろうと思い、テストしてみた次第です。ネット上の画像等から予測はできていたのですが、その推測通りの発色でした。

M42(オリオン星雲)が被写体です。青い色の出方が、これまで赤外カットフィルター除去機で撮影したものとは、ずいぶん異なるな…というのが率直な印象でした。色を見るために、極度の画像処理はせず、色彩強調を多少かけた程度です。

星雲を取り巻く、淡い星雲のあぶり出しをするには、まだまだ露出が足りないようです。このあたりが改造機とは異なるところでしょうか。

この画像は、途中経過として、機会を見つけて撮影し、コンポジットの枚数をさらに増やしたいと考えています。2時間以上露出した割には、結果は物足りませんでした。これがノーマル機の実力なのでしょうか。

今回は、撮影の途中でカメラのバッテリーがなくなってしまったので、予備のバッテリーに交換しようと思いましたが、持ってくるのを忘れてしまったようでしたので、それ以降の撮影をあきらめました。しかし、よく考えてみると、改造機も持って行ったので、それを使用して、春の銀河を撮影すればよかったと後悔しています。寒さで、思考力が低下していたように思います。

フラット補正用にELシートを使用していますが、それも断線が原因で使用できませんでした。こちらは帰ってから修理し、昨夜のうちにフラットデータを撮影しました。

反省点がたくさんありましたが、久しぶりに星空の下で一晩過ごすことができたので、よかったと思っています。

写真のデータ

M42(オリオン星雲)

2021年2月10日20時45分から11日0時20分

TOA150B ×0.7レデューサ 合成焦点距離770mm

EOS1Ds MarkⅢ ISO800

15sec×7frame 30sec×7frane

60sec×6frame 170sec×40frame

総露出時間2時間04分35秒

|

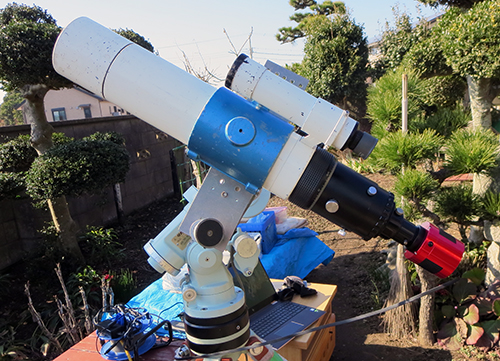

| 太陽面撮影の準備(ASI294MM Proのテスト) |

| 2月6日(土) |

2月4日(木)に続き、再び太陽面の撮影テストを行いました。テストしながら、太陽面撮影の感覚を取り戻しています。忘れてしまったことも多く、ハード・ソフトウエアも随分様変わりしましたので、その使い勝手に慣れる意味もあります。 2月4日(木)に続き、再び太陽面の撮影テストを行いました。テストしながら、太陽面撮影の感覚を取り戻しています。忘れてしまったことも多く、ハード・ソフトウエアも随分様変わりしましたので、その使い勝手に慣れる意味もあります。

2月4日の撮影では、ASI120MMというカメラを使用しました。これは惑星面を撮影するために使用していたものです。太陽面の撮影にはDMK41AU02ASというカメラを主力で使用していました。解像度は1280×960ピクセルです。1/2インチサイズのセンサーが使用されています。

BORG125ED F6.4(焦点距離800mm)にこのカメラを取り付けて撮影すると、太陽面全体がおさまりきれません。太陽面を4分割して撮影し、画像処理の時点で合成していました(画面全体が白いので、ソフトウエアによるモザイク合成ができません。手作業での合成となります)。Hαでの太陽面も、カルシウムK線で見た太陽面も、2分割か4分割での撮影でした。

分割で撮影するメリットはなにもありません。画像サイズが小さいためにこのような撮影方法を余儀なくされました。途中で雲が出ると撮影を中断せざるを得ません。撮影の途中で薄雲にさえぎられたりすると、動画のその部分だけに雲がかかってしまうので、全てをNGにするか、力業で画像処理をしていました。画像処理で太陽全面を合成するのは時間がかかる作業でした。

TOA150BにDMK41とASI120MMのそれぞれを取り付け、撮影のテストを行い、ASI120MMで得た画像が下の2月4日のものです。焦点距離が長い(1100mm)ため、太陽面全体を撮影するには4分割でもたりませんでした。考えたあげく、ASI294MM Proを使用することにしました。これは冷却CMOSカメラです。本来はディープスカイ用で、銀河や星雲・星団の撮影に使用されるのでしょう。それを冷却しないで太陽面の撮影に使います。 TOA150BにDMK41とASI120MMのそれぞれを取り付け、撮影のテストを行い、ASI120MMで得た画像が下の2月4日のものです。焦点距離が長い(1100mm)ため、太陽面全体を撮影するには4分割でもたりませんでした。考えたあげく、ASI294MM Proを使用することにしました。これは冷却CMOSカメラです。本来はディープスカイ用で、銀河や星雲・星団の撮影に使用されるのでしょう。それを冷却しないで太陽面の撮影に使います。

太陽面は無事に画面内に余裕でおさまりました。また、転送速度も問題ありませんでした。ただ、機材が大掛かりであるため、準備に1時間ほどかかってしまいました。慣れればもっと早くなるでしょう。ついでにカルシウムK線モジュールでの撮影もテストしておきました。Hαのほうは、ブロッキングフィルターの劣化のため、結果が良くありませんでしたが、一応テストだけはしておきました。

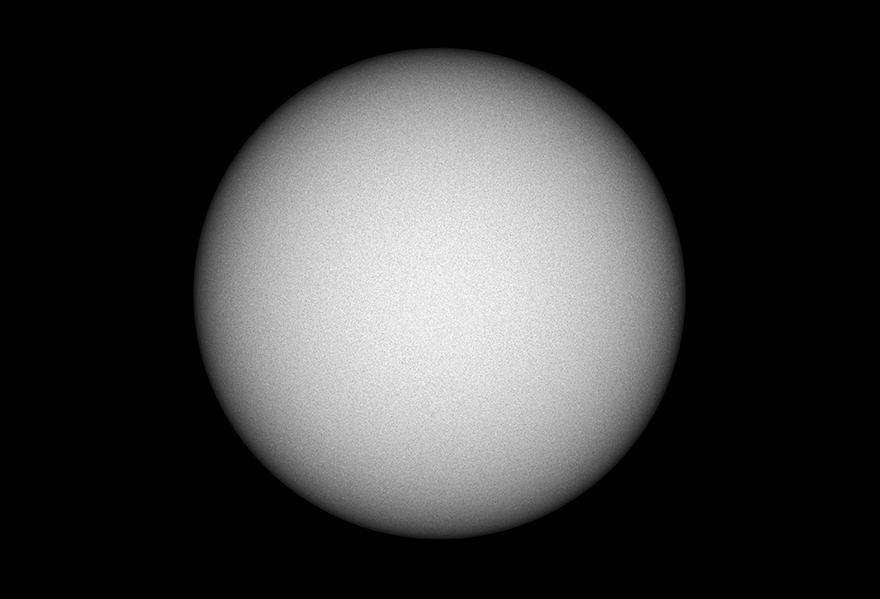

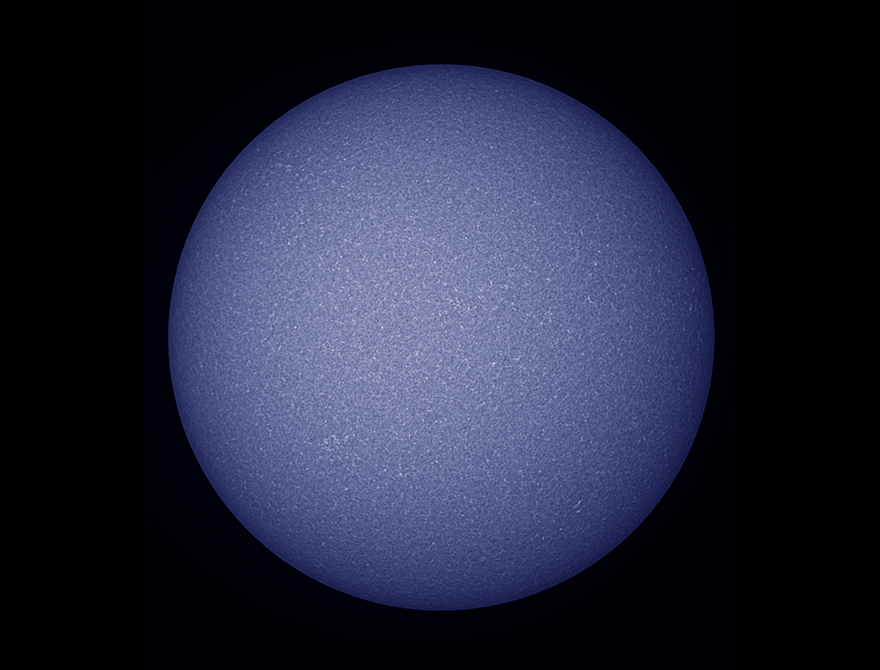

白色とカルシウムK線の画像のみをアップします。テスト撮影の段階のため、太陽の赤道方向などを画面上で正しく合わせる作業は行っていませんし、減光プリズムを使用しているので、白色像は鏡像になっているはずです。本格的な撮影を開始するようになれば、これらはきちんと調整するつもりです。

冷却CMOSカメラは、太陽面のほか、月や惑星、そして星雲・星団と、さまざまな天体に活用できそうです。今後、それらの天体の撮影にも取り組んでみたいと思っています。まずは、太陽面の撮影のために、撮影に使用するソフトウエアのパラメーターの最適化から始めるつもりです。

写真は、上がTOA150Bに取り付けたASI294MM Pro(拡大撮影のテストの状態)で、右がBORG100ED(接眼部にカルシウムK線モジュール付)に取り付けたASI294MMProです。

写真のデータ 太陽面(白色像)

2021年2月6日11時27分 TOA150B ASI294MM Pro 減光プリズム+OD3.0+SCフィルター 15FPS×20sec

※太陽全面の写真であれば、TOA150Bを使用しなくてもBORG125EDで充分です。TOA150Bは、主に黒点の拡大撮影に使用することになるのではないでしょうか。

※太陽の熱による筒内の乱気流もかなりのものになるので、手早く撮影することが必要でしょう。 |

写真のデータ 太陽面(カルシウムK線)

2021年2月6日13時06分 BOAG100ED ASI294MM Pro Cakモジュール 15FPS×20sec |

| 太陽面撮影の準備 |

| 2月4日(木) |

太陽面を最後に撮影したのがいつだったか、私共のホームページのギャラリーを調べてみました。2017年9月11日(月)が最後の撮影(部分日食等の撮影は除く)でした。太陽活動が低調になってきたことと、使用していたHα太陽望遠鏡のブロッキングフィルターが劣化してきたことが、そこで撮影をやめた原因です。 太陽面を最後に撮影したのがいつだったか、私共のホームページのギャラリーを調べてみました。2017年9月11日(月)が最後の撮影(部分日食等の撮影は除く)でした。太陽活動が低調になってきたことと、使用していたHα太陽望遠鏡のブロッキングフィルターが劣化してきたことが、そこで撮影をやめた原因です。

あれから3年5か月が経過しました。2019年12月が第24期太陽活動の極小期だったとされています。現在はやや活動がみられるようになってきました。第25期の太陽活動のピークにむけて、そろそろ撮影の準備をしなくてはいけないと考えています。前述のブロッキングフィルターの新品はまだ入手していません。

とりあえず、白色太陽像の撮影の準備だけはしておきたいと思い、今日の午前中に撮像のテストを行いました。この3年5か月の間、使用してきた機材に変化はありませんが、白色太陽像の撮影用に、新たにTOA150B(高橋製作所製)という15センチの屈折望遠鏡が加わりました。

私共が若い頃、自らが15センチの屈折望遠鏡を所有することなど夢物語でした。ただ、その当時職場にあった20センチF12(焦点距離2400mm、五藤光学製)屈折望遠鏡を使用できたのはありがたいことだと思っていました。同架されていた8センチ屈折望遠鏡にはプロミネンス・アダプターも付属していました。その頃からプロミネンスを見ていました。

そのTOA150Bに撮影装置を取り付け、ピントが出るかどうか、撮影用カメラの性能やキャプチャー用ソフトウエアの動作などをチェックしました。パソコンも現在は、ヒューレットパッカード社のHP

Spectre X360という4K画面のノートパソコンに代わっています。モニターは光沢仕様ですが、太陽面の撮影のために、液晶保護シートを貼り、反射を押さえてありますので、画面はかなり見やすくなっています。

太陽面の撮影には、その光と熱のために、一般的には対物レンズの口径を5センチ以下に絞ることが常識です。しかし、私共はTOA150Bの性能を最大限に発揮させるために、口径を口径を絞ることはしません。接眼部にハーシェルプリズムを取り付け、その光と熱を逃がします。ただし、この装置も口径12.5センチまでは、安全に使用できますが、それを超える場合は、取り扱いに注意しなくてはいけません。 太陽面の撮影には、その光と熱のために、一般的には対物レンズの口径を5センチ以下に絞ることが常識です。しかし、私共はTOA150Bの性能を最大限に発揮させるために、口径を口径を絞ることはしません。接眼部にハーシェルプリズムを取り付け、その光と熱を逃がします。ただし、この装置も口径12.5センチまでは、安全に使用できますが、それを超える場合は、取り扱いに注意しなくてはいけません。

それらを実際にチェックすることと、光路長の長いハーシェルプリズムを使用して、カメラを取り付けてピントが出るのかどうか、画面が見やすいかどうか、キャプチャー用ソフトの使い勝手はどうか、露出等のカメラのセッティングはどのようなパラメーターが良いかどをチェックしました。結果は、特に問題ありませんでした。ただし、本来の接眼部では、ピントが出ないために、最短で取り付けるためのパーツを使用しています。

今の時期は、気流が良くないので、本格的な撮影は春先になって気流が安定してからになると思います。架台に望遠鏡を載せるだけでも大変な作業となります。白色光、Hα線、カルシウムK線など、全ての撮影を終了するまでに、セッティングから始めると午前中いっぱい、画像処理も含めると、午後までかかりそうですが、イラスト制作の進行状況を見ながら、取り組んでいくつもりです。

写真は、セッティングの様子と、テスト撮影して画像処理をした画像です。太陽の東西方向などは合わせていません。気流の状態も良くなかったので、粒状斑の写り具合も今ひとつでした。 |

写真のデータ

太陽面 2021年2月4日11時34分 TOA150B+ 減光プリズム+OD3.0+SCフィルター

ASI120MM 30fps×20sec Registax 6 Photoshop CS6で画像処理 |

| 手書きイラスト26作目(厳島神社大鳥居) |

| 1月28日(木) |

前作が完成したのが昨年の12月24日(木)でした。1か月と少しで今回の作品を完成させました。これまでの倍近いスピードです。コロナ禍で外出しない日が多く、ほとんど部屋にこもっていたことも、完成までの期間が短かった要因のひとつでしょう。

厳島神社を訪れたのは、2014年3月11日(火)のことでした。東日本大震災からちょうど3年が経過したときです。宮島に渡る船の中で、震災のあの日のことを思い出していました。まだ肌寒い日でしたが、天気が良くのんびりと見学することができました。外国人も含めて、たくさんの観光客が訪れていました。それから7年近くが経過した今、このような状況の中で、当時の風景を思い出しながらイラストを描くことになるとは、想像もしていませんでした。風景画に取り組みだしたのは、2014年の暮れ頃からです。すでに6年以上が経過しています。

厳島神社の大鳥居は、山陽自動車道の宮島サービスエリアから、条件が良ければ、肉眼で見ることができます。私共は、最近視力が弱くなってきたため、認めることが困難となってしまいました。その大鳥居を間近からみた光景で表現してみました。15号キャンバスに描くこともすっかり慣れてきたので、スムーズに描けるようになりました。完成後に写真を撮影したのち額装しました。下の画像は縮小しているので、ディテールがつぶれていますが、かなり細かい部分まで描写したつもりです。次回作からは20号キャンバスに描く予定です。

|

|

| 額装 |

| 1月16日(土) |

昨年の間に、キャンバス地に描いた4点の風景画を、昨日、額装しました。額縁は画材店に依頼して取り寄せました。昨日お店のほうから入荷したとの連絡がありました。たまたまお店の近くにいたので、その足で額縁を引き取り、午後から4点の作品を額に収めました。 昨年の間に、キャンバス地に描いた4点の風景画を、昨日、額装しました。額縁は画材店に依頼して取り寄せました。昨日お店のほうから入荷したとの連絡がありました。たまたまお店の近くにいたので、その足で額縁を引き取り、午後から4点の作品を額に収めました。

キャンバスを額に入れるだけの作業なのですが、額が大きいので、4枚も入れるとなると、かなりの時間を要します。また神経も使います。額に入れて改めて眺めてみると、自らが描いたイラストでも、それなりに立派に見えます。文字通り、馬子にも衣装です。

キャンバスや絵の具、筆類はさほどの値段ではないので、何も考えずに描いてきましたが、15号キャンバス用の額の値段を聞いてびっくりです。覚悟はしていましたが、まとまるとかなりの値段になります。また、サイズも大きく保管場所を確保するのが大変です。

個展を開かない限り、額はなくてもよいのですが、保管しておくだけではもったいないので、いずれ個展を開催するつもりで考えています。しかし、それも費用がかかります・・・。

これまで描いてきたイラストは、スペースイラストも含めて、すでに相当な点数になっています。兄弟・親戚・友人などにプレゼントしたものもありますが、大部分は手元に残っています。自らがこの世からいなくなったときに、これらの絵をどうするのだろうということを考えると、そろそろ手放してもよい時期に来ているのかも知れません。個展の開催時に、これらのイラストを売却してしまおうかとも思っています。

額装したイラストは、額が入っていた箱の中に元通りにしまい、箱ごとの保管としました。額縁は5枚取り寄せました。あと1枚は現在制作中の絵のためのものです。時々、何のためにこのようなことに取り組んでいるのだろうかと疑問に思うこともあります。それは天体写真の撮影の時もそうです。今は、何も考えずにこれらの取り組みを継続するだけです。コロナ禍で仕事ができないあいだ、何もしないというわけにはいきません。写真は、額装作業中のものです。 |

| 天体写真1点(庭先 茨城県ひたちなか市 1月13日から14日) |

| 1月15日(金) |

1月13日(水)の新月の日の夜から14日(木)の未明にかけて、再び天体写真撮影を行いました。 1月13日(水)の新月の日の夜から14日(木)の未明にかけて、再び天体写真撮影を行いました。

今回は天体望遠鏡ではなく、望遠レンズです。1月11日(月)のところで記述した、ふたご座の同じ領域を300ミリ望遠レンズで、IC443(くらげ星雲)の南西に位置するNGC2174(モンキー星雲)も入れての構図としました。

500ミリレンズでは、この構図は窮屈なので、300ミリレンズを使用しました。左の写真が、今回使用した機材です。セッティングが終わると、部屋に入り、目覚ましをセットし、制作中の風景画に取り組み、それが終わると寝てしまいました。

午前1時30分頃、目覚ましの音で目が覚めました。寒くて外に出るのもつらかったのですが、赤道儀やヒーターの電源を落とし、オートガイダーのコントローラーをシャットダウンしたのち、フラットファイル用の撮影を行い、そのあとダークファイルを撮影して再び眠りにつきました。

機材の上には、ビニールシートをかぶせ、翌日(すなわち今日)に架台だけ何重にもビニールシートで覆い、ほかのパーツは物置に、カメラと光学系は部屋に撤収しました。

画像処理には毎回苦労させられますが、今回も試行錯誤しました。何度かやり直しの後に、下の画像を得ました。今回はフラット補正がやや過補正気味でした。これでもまださまざまな補正に関して、納得できていないのですが、きりがないのでやめてしまいました。ふたご座の領域は、ひとまずこれで終わりにして、次に晴れた夜には、別の領域をねらうことにしています。

ひたちなか市の空の状態は、天体写真撮影をするレベルではありませんが、望遠レンズなど、比較的長焦点の光学系であれば、ぎりぎり撮影可能です。庭先で撮影できるメリットは、充分にあると思います。 |

写真のデータ(写真右)

M35・IC443・NGC2174(ふたご座・オリオン座)付近

2021年1月13日20時26分から14日0時15分

EOS5D Mark2(赤外カットフィルター除去機)

EF300mm F2/8L USM 絞りF3.2

ISO800 80sec×127フレーム 総露出時間2時間49分

タカハシJP赤道儀、MGENオートガイダーにて追尾撮影、ダーク補正、フラット補正、ノートリミング |

| 天体写真2点(庭先 茨城県ひたちなか市 1月8日から10日) |

| 1月11日(月) |

新月は13日(水)ですが、月の出が夜半を過ぎた、1月8日(金)の夜から9日(土)の未明までと、9日から10日(土)の未明まで、ひたちなか市の滞在先の庭先で天体写真撮影を行いました。 新月は13日(水)ですが、月の出が夜半を過ぎた、1月8日(金)の夜から9日(土)の未明までと、9日から10日(土)の未明まで、ひたちなか市の滞在先の庭先で天体写真撮影を行いました。

2夜連続で同じ対象を、縦構図と横構図で撮影しました。使用した機材は、使い慣れたBORG125ED F4 f=500mmです。その前日に光軸調整(というよりも、レンズの心出しといったほうが適切かも知れません)を行っておきました。この望遠鏡では、光軸調整が必須です。

ふたご座にある散開星団M35付近を撮影しました。すぐ近くにはIC443と呼ばれる散光星雲があります。その形からくらげ星雲と呼ばれています。

想像していた以上に淡い散光星雲のようです。長時間露出をしたにもかかわらず、その全貌を描写するにはいまひとつでした。

長時間露出ですが、構図を決めてしまえば、あとは機械に任せてしまいます。すぐに部屋に戻って、ほかの作業をしているか、あるいは撮影が終わる時間に、目覚ましが鳴るようにセットして寝てしまいます。

1日目の撮影が終わっても良い天気が続いていたので、機材はそのまま放置しました。ただ、潮風を含んだ微細な雨滴に濡れていそうだったので、昼間のうちに、布で望遠鏡と赤道儀架台はきれいに拭いておきました。

長時間露出の撮影では、思わぬことが起きます。例えば赤道儀架台に、望遠鏡の後端に取り付けてあるカメラがぶつかりそうになるとか、オートガイダーで星を追尾しているのにもかかわらず、赤経方向に徐々にずれていくなどです。これに関しては、今後原因を調査しなくてはいけないと思っています。

この望遠鏡は、デジタル非対応です。青ハロの影響を少なくするために、カメラの前にフィルターを挿入していますが、その関係か、赤紫のほうに、色がどうしても偏りがちです。画像処理の時点で、いくらでも消すことができるのですが、そうすると、星の色まで飛んでしまうので、痛しかゆしです。星の色を残しつつ、青ハロの影響を少なくするには、どうすればよいのか、試行錯誤中です。

この望遠鏡での撮影が一段落したら、次はTOA150Bの出番ですが、BORG125EDで問題を解決しておかないと、さらに長焦点で、重量のあるTOA150Bの能力が発揮できません。あれこれと悩みながら、月が西の空に現れて撮影に支障が出るまで続ける予定です。 |

写真のデータ(写真右)

M35とIC443(ふたご座)

2021年1月9日20時21分から10日01時18分

BORG125ED F4 500mm EOS5D Mark2(赤外カットフィルター除去、ミラーボックス除去機) ISO800 110sec×143フレーム 総露出時間4時間22分

タカハシJP赤道儀、MGENオートガイダーにて追尾撮影、ダーク補正、フラット補正、ノートリミング

写真のデータ(写真下)

M35とIC443(ふたご座)

2021年1月8日22時22分から9日01時26分

BORG125ED F4 500mm EOS5D Mark2(赤外カットフィルター除去、ミラーボックス除去機) ISO800 110sec×90フレーム 総露出時間2時間45分

タカハシJP赤道儀、MGENオートガイダーにて追尾撮影、ダーク補正、フラット補正、ノートリミング

|

|

| 絵の具を乾燥から防ぐ |

| 1月7日(木) |

年末・年始から継続してイラスト制作に取り組む日々です。新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが増しているので、外出はなるべくしないようにしています。日課である散歩には行きますが、人にすれ違うことも、会うこともほとんどありません。 年末・年始から継続してイラスト制作に取り組む日々です。新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが増しているので、外出はなるべくしないようにしています。日課である散歩には行きますが、人にすれ違うことも、会うこともほとんどありません。

現在は、15号のキャンバスにアクリル絵の具で風景画を描いています。冬場は乾燥しているので、絵の具の乾き具合が早くなります。途中で、お昼などを挟むことが多いので、その間に、とき皿(梅皿)に出した絵の具が乾いてしまって、使えなくなることがしばしばです。空などを描く場合を除いては、絵の具は少量でよいのですが、ついつい、チューブから多めに出してしまいます。・・・おなじようなことを、以前勤務していた宮崎のプラネタリウム(宮交シティーというバスの発着場とショッピングモールが合体した施設の中にありました)で、施設の壁画に「ガリバー旅行記」を描いていた、故 仲矢勝頼氏の制作のお手伝いを、プラネタリウムの仕事の合間にしていた時に、同氏がおっしゃっていました。

乾いた絵の具は使えないので、ティッシュペーパーでふき取って処分します。しかしもったいないので、最近では、とき皿の上に、水を含ませて湿り気を持たせた布をかぶせるようにしました。こうしておくと一晩たっても、翌日には問題なく、とき皿の絵の具が使用できることに気が付きました。

画像は、現在取り組んでいる風景画の制作風景です。手前に陶器製のとき皿(梅皿)があります。広島県を題材にした風景画に今回も取り組んでいます。アトリエと呼べるほどの空間ではありませんが、このスペースには、デスクトップパソコン、天体望遠鏡の鏡筒、カメラ類などを置いてあります。天気の良い日は、朝から夕方まで太陽の光が差し込むので、気持ちが良いものです。しかし太陽の光は、イラストを描くときにはまぶしすぎるので、キャンバスの部分だけカーテンで日差しを遮ってしまいます。

月の出が夜半を過ぎるようになってきたので、そろそろ天体写真撮影の準備をしようかと考えています。 |

| 光学機器の手入れ |

| 2021(令和3)年1月5日(火) |

今年も私共のホームページを、どうぞよろしくお願い致します。喪中なので新年のあいさつは控えさせていただきます。 今年も私共のホームページを、どうぞよろしくお願い致します。喪中なので新年のあいさつは控えさせていただきます。

プラネタリウムの仕事にかかわるようになってから、今年で49年目に入ります。移動式プラネタリウムの出張投影の仕事は、4年前の12月で終了しました。現在は、関市まなびセンターでの投影を残すのみです。

昨年の3月以降、コロナ禍の影響でプラネタリウムの投影ができませんでした。現在もです。次年度以降どうなるかは、関市の判断次第です。準備だけは怠らないようにしておくつもりです。

解説をしていないために、声を張ることがなくなってしまいました。日課である散歩をしながら、発声練習だけは続けています。

散歩のときは忙しいです。撮影の被写体になるものがあるかどうか、周囲を確認しながら発声練習もし、それが終わると、卓球練習のための素振りをしています。散歩をしながらです。ここしばらく球にラケットを当てる機会がありませんでした。練習を再開した時に、違和感を感じないようにするため、できることはやっておくつもりです。

年末・年始はひたちなか市に滞在しました。冬型の気圧配置で毎日良い天気です。横浜でもこれだけ良い天気が続くことはないと思います。山から離れており、海が目の前なので、天気が安定しているのかも知れません。ただ、潮風が吹くのが難点です。天体望遠鏡、撮影機材、そして車など、塩害の被害に遭わないように神経を払っています。海辺で暮らすことにあこがれる方もいらっしゃるかも知れませんが、海を目の前にする生活は、良いことばかりではありません。その中でも、塩害のひどさは、住んだ経験のある人にしかわからないでしょう。

イラストの制作に集中しながらも、天体望遠鏡やその他の光学機器の手入れをしました。といっても、やることは乾燥材のチェックと、レンズにカビが発生していないかどうかの確認です。中でも特に気を遣うのが、TOA150B屈折望遠鏡、JP型赤道儀架台、Hα太陽望遠鏡、EF200mm

F1.8L USM、EF300mm F2.8L USMなどの望遠レンズ、そして旧式のニコン20×120双眼望遠鏡などです。

その中でも、最も高価なTOA150Bはカビが発生したら大変です。お宝のように扱っています。対物レンズキャップと、接眼部の内部に、乾燥材を入れ、さらにビニール袋で保護し、その中にも乾燥材を入れておきます。乾燥剤は、色が変わったら定期的に入れ替えることで、レンズをカビから守ります。今の時期は乾燥しているので、さほどではありませんが、梅雨の時期は頻繁にチェックが必要となります。

それにしても、段ボールを開けるたびに、その大きさと重さにびっくりします。重量は、鏡筒の接眼部側のウエイトバンドまで入れて20キロです。JP型赤道儀の鏡筒バンドに載せるのが、ひとりでは一苦労ですが、最近やっと慣れてきました。・・・といってもかなり腰に負担が・・・。TOA150Bで見る、木星面やガリレオの4大衛星の、針でつついたようなシャープさと解像度は、感動ものです。今年は、どのくらい出番があるかわかりませんが、体の許す限り、これらの機材を活用しようと考えています。

プラネタリウム解説員を引退するのは、いつにするかまだ考えていません。おそらくその時が、プラネタリウム投影機も含めて、これらの機材を教え子たちにゆだねるタイミングだと思っています。

写真は、段ボール箱を開けた状態のTOA150B屈折望遠鏡です。比較するものがないのでわかりにくいかもしれませんが、かなりの大きさです。段ボールは、手で持ち運びするための、穴を開け、そのまわりを補強しています。これで運搬が多少は楽になります。・・・あくまでも多少です。高橋製作所のスタッフの皆さん・・・なんでこんなに重いのを作ったの? |